「断捨離」や「身辺整理」という言葉を聞くと、多くの人が「とにかく物を減らさなきゃ」と考えがちです。しかし、勢いで物を捨ててしまった結果、後になって後悔する人も少なくありません。人生の節目や高齢期に行う身辺整理では、物の持つ意味や役割を正しく見極める目が求められます。

この記事では、断捨離や身辺整理で捨ててはいけない11のものについて、その理由や判断基準、注意点を詳しくご紹介します。実際に断捨離や身辺整理を進める際の参考にしてください。

この記事を読んで分かること

- 断捨離や身辺整理の際に「捨ててはいけないもの」が存在する理由

- 断捨離の本質が「単なる物の削減」ではないこと

- 心の整理や自己理解につながる心理的な効果

- 生活のストレス軽減や行動効率の向上

- 家族関係の改善や終活的な役割

- 災害・介護・相続への具体的な備えになること

遺品整理の相談所は、お客様のニーズに最適な専門業者をご紹介するサービスです。

お見積もりは無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

目次

- 断捨離や身辺整理で得られる5つの効果

- 断捨離や身辺整理で捨ててはいけない11のもの一覧

- 断捨離や身辺整理で捨ててはいけないものを迷わず判断するための3つのコツ

- 世代別・性別で異なる、断捨離や身辺整理で捨ててはいけないものの考え方

- うつ状態や判断力が落ちているときの断捨離や身辺整理のリスクと対処法

- 断捨離や身辺整理で捨ててはいけないものを見極めるための判断基準とは?

- 断捨離や身辺整理で捨ててはいけないものの判断に迷ったときは「保留」も検討

- 断捨離や身辺整理で捨ててはいけないものかどうか、自信が持てないときの相談方法

- スピリチュアル・風水的に断捨離や身辺整理で捨ててはいけないとされる品

- まとめ:断捨離や身辺整理で捨ててはいけないものを適切に判断できないときは専門業者に相談しよう

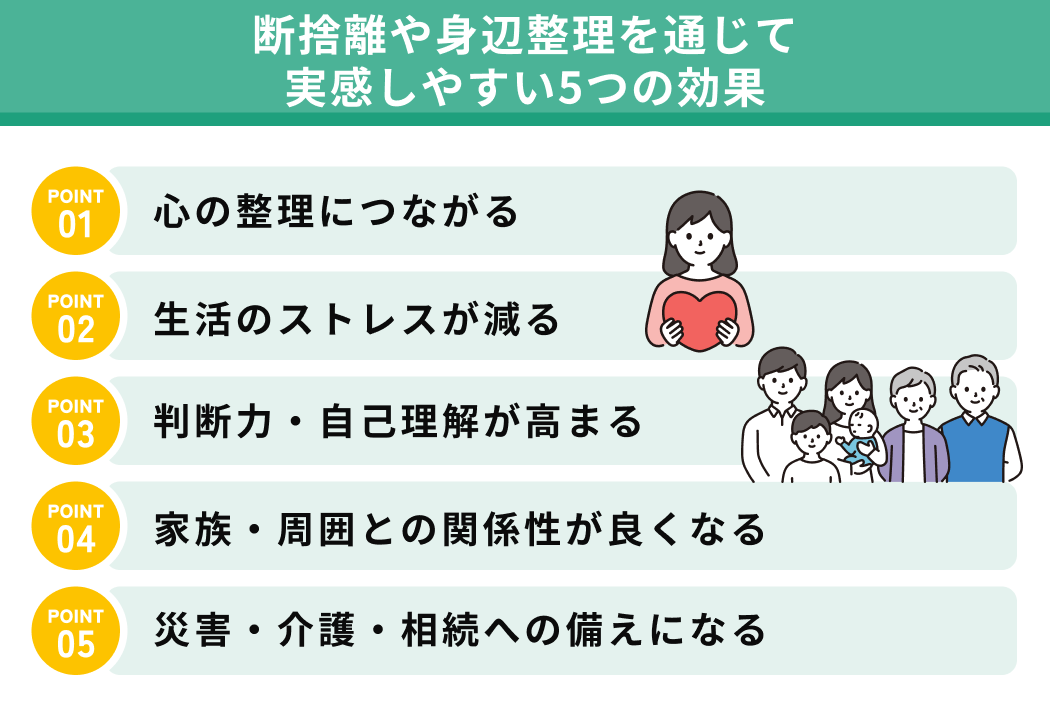

断捨離や身辺整理で得られる5つの効果

断捨離や身辺整理では物を減らすことにフォーカスされがちですが、得られる効果はそれだけではありません。空間が整えば、心や生活、周囲の人間関係にまで良い影響が広がる可能性があります。

ここでは、断捨離や身辺整理を通じて実感しやすい5つの効果について、具体例を交えながら解説します(ただし、個人によって実感は異なる場合があります)。

1.心の整理につながる

不要な物を手放すと、物理的な空間だけでなく、気持ちの面でも整理が進みやすくなります。例えば、過去の思い出に関連する品物を見直すことで、自分の価値観や優先順位が明確になり、今の自分に必要なものを選び取る力が養われます。

「空間は心の映し鏡」と言われるように、整った部屋は精神的な落ち着きにもつながるでしょう。

2.生活のストレスが減る

物が多すぎると、探し物が増えたり、片付かない部屋にイライラしたりと、日常のストレスが知らず知らずのうちに蓄積されるものです。整理整頓が進むと、物の定位置が決まり、探す手間がなくなるため、行動がスムーズになりやすくなります。

管理すべき情報や物の量が減ることで、無意識のストレスも軽減され、快適な日常を取り戻せます。

3.判断力・自己理解が高まる

物を「捨てるか残すか」という判断を繰り返すことで、自分の基準が見えてきます。単なる片付けを超えて、自分自身の価値観やライフスタイルを見直す行為にもつながります。

また、物の整理は、思考の整理や人間関係の取捨選択にも応用でき、自己理解の深化にも役立ちます。

4.家族・周囲との関係性が良くなる

共用スペースが整理されることで、家庭内での摩擦が減り、家族関係が円滑になるケースもあります。また、生前整理として断捨離を進める場合、遺族にかかる負担を大きく軽減できます。

物の扱いについて家族と話し合うことが、価値観の共有や絆を深めるきっかけにもなるでしょう。

5.災害・介護・相続への備えになる

物が少ないと、災害時の避難や移動がスムーズになります。介護や入院時の準備が簡単になり、万が一に備えた安心感が得られるのも大きな効果です。

さらに、相続や遺品整理の場面では、残された物が整理されていることで、家族の心理的・実務的負担を大幅に減らせます。

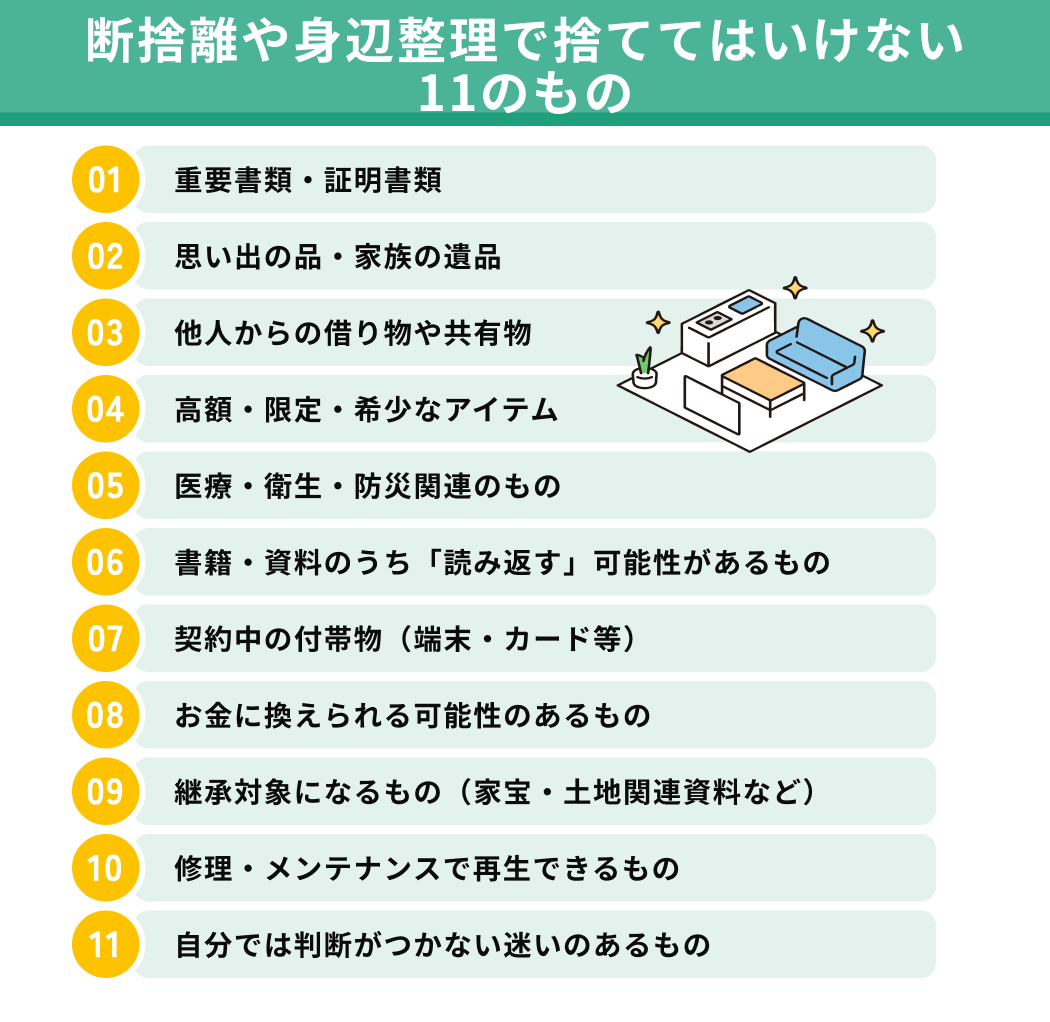

断捨離や身辺整理で捨ててはいけない11のもの一覧

断捨離や身辺整理を進めるなかで、「これはもう使っていないから不要だろう」と思い込んで手放してしまうと、後々取り返しがつかない事態になることもあります。ここでは、特に注意が必要な11のカテゴリーに分けて、捨ててはいけない物の代表例と理由を紹介します。

1.重要書類・証明書類

断捨離中に真っ先に見直されがちな書類ですが、中には絶対に手放してはいけないものも含まれます。以下に該当する書類は、生活や相続・契約時などに必要になるため、安易に処分しないよう注意が必要です。

- 保険証券、年金手帳、契約書類(再発行に手間と費用がかかる)

- 運転免許証のコピー、マイナンバー関連書類、保証書など(身分証明や手続きに利用される)

- 通帳や口座番号などの金融情報(税務・相続・支払いに関わる)

一見不要に思えても、将来的に再び必要になるケースは少なくありません。身分証や金融関連の書類は、失うと不正利用のリスクもあるため、厳重に保管するべき対象です。

2.思い出の品・家族の遺品

写真や手紙、子どもの作品、卒業証書などの思い出品は、物理的な価値以上に心の拠り所として大きな役割を果たします。親や配偶者、祖父母の遺品などは、その時には価値がわからなくても、時間が経つと見え方が変わる場合もあります。

以下のような品は、すぐに処分せず慎重に扱うべきです。

- 家族写真やアルバム

- 卒業証書や賞状

- 子どもが描いた絵や作文

- 故人の手紙や形見となる品物

思い出品は感情に深く結びつくため、物理的な片付けとは異なる配慮が必要です。捨てるかどうかの判断は焦らず、自分の気持ちと丁寧に向き合いながら決めましょう。

3.他人からの借り物や共有物

断捨離の対象を見直す際、自分が所有していると思い込んでいる物の中に、実は他人からの借り物や家族との共有物が含まれている場合があります。これらを誤って処分してしまうと、人間関係のトラブルや信頼の損失につながるため、特に注意が必要です。

以下のような物は、捨てる前に必ず確認を取りましょう。

- 友人・知人から借りた本やDVD、衣類など

- 親族から一時的に預かっている道具や備品

- 家族で共同使用している家具、家電、工具類

- 職場や地域の共有備品(防災用品、イベント用品など)

所有権が曖昧な物については、「誰が所有しているか」「処分の判断は誰が行うべきか」を明確にしなければなりません。自己判断だけで処分を進めず、関係者との確認や相談を経たうえで対応するようにしましょう。

4.高額・限定・希少なアイテム

ブランド品や限定品、非売品などのアイテムは、一見不要でも市場価値が非常に高い場合があります。「使っていないから不要」と安易に判断すると、後々金銭的・精神的な損失を招く可能性がある点を理解しておきましょう。

特に注意が必要な例として、以下のようなものが挙げられます。

- ブランドバッグや時計などの高級ファッションアイテム

- 限定生産された記念品やコレクターズアイテム

- 販売終了や廃盤になった製品

- 骨董品や美術品などの文化的・歴史的価値が高いもの

これらのアイテムは一見価値が分からなくても、専門家や査定業者に相談すれば、その価値を適切に判断できます。安易に手放さず、価値をしっかり確認してから判断しましょう。

5.医療・衛生・防災関連のもの

医療や衛生、防災に関連するアイテムは、日常生活では頻繁に使用しなくても、緊急時や特別な状況において重要な役割を果たします。次に挙げるような物は、特に処分を控えるべきでしょう。

- 処方薬・常備薬(急な体調不良や災害時に必要になる可能性が高い)

- 防災グッズ(懐中電灯、非常食、簡易トイレ、携帯用ラジオなどの災害対策用品)

- 衛生用品(マスク、アルコール消毒液、体温計、衛生手袋など)

- 医療機器・補助器具(血圧計、補聴器、予備の眼鏡、杖など日常的な健康管理や移動を助けるアイテム)

これらは緊急時に急に手に入れることが難しくなるため、安易に処分しないよう慎重な判断が求められます。

6.書籍・資料のうち「読み返す」可能性があるもの

書籍や資料類は一見「もう読まない」と感じても、将来的に再び役立つ場合があります。次のような書籍や資料は慎重に判断する必要があります。

- 専門書・学術書(仕事や研究で再度参照する可能性が高い)

- 自己啓発書やビジネス書(モチベーションを維持したい時に再読したくなる)

- 資格取得や受験用の参考書(内容を再確認する可能性がある)

- 個人的なメモや付箋、書き込みが多い書籍や資料(後で内容を振り返るために有用)

- 絶版や入手困難な書籍(処分後に再度手に入れることが難しい)

これらの資料は知識や情報の財産としての価値があり、後々再活用する可能性が高いため、安易に処分する前に再検討しましょう。

7.契約中の付帯物(端末・カード等)

契約中のサービスに関連する付帯物やレンタル品は、契約が終了するまで勝手に処分することは避けましょう。以下に挙げるような物を不用意に処分すると、契約違反や追加料金、違約金が発生するリスクがあります。

- 携帯電話やスマートフォンなどの通信端末(レンタル端末や割賦契約中の機器)

- SIMカードやICカード(契約解除前に処分すると情報漏洩リスクあり)

- レンタルで借りているWi-Fiルーターやモデム

- クレジットカードやキャッシュカード(解約手続きが完了するまでは保管必須)

- サブスクリプションサービスで提供された専用機器(テレビ用セットトップボックスなど)

契約状況を明確に確認し、正式に解約や返却が完了するまでは、大切に保管することが必要です。

8.お金に換えられる可能性のあるもの

一見不要に感じるアイテムでも、実は価値があり、お金に換えられるケースがあります。以下に該当する物品は、処分前に慎重な検討が必要です。

- 貴金属類(指輪、ネックレス、金やプラチナ製品)

- 古い切手や記念硬貨、古銭

- 商品券やギフトカード、未使用のプリペイドカード

- コレクター向けのアイテム(トレーディングカード、アンティーク玩具、レコードなど)

- ブランド品や高級時計、アクセサリー類

これらは専門店やリサイクルショップ、フリマアプリなどで価値を評価・換金できる可能性があります。不用意に処分する前に、一度価値を調べておくことが重要です。

9.継承対象になるもの(家宝・土地関連資料など)

断捨離や身辺整理を進める際、個人の判断だけで簡単に処分してはいけないものとして、家族や親族に継承すべきものがあります。以下のようなものは、家族や子孫にとって重要な価値を持つ可能性が高いため要注意です。

- 家系図や家族の歴史に関する資料(家族のルーツや繋がりを知るために貴重)

- 土地や建物の権利書、不動産登記書類(相続手続きや資産管理に必須)

- 骨董品や美術品などの家宝(代々受け継がれてきた家族の歴史的価値がある)

- 歴史的な文書や記録(地域や家族の歴史を示す重要資料)

これらの物品は個人のものという枠を超え、家族全体や後世に受け継がれる価値を持つ可能性があるため、処分前に必ず家族間で相談・確認しましょう。

10.修理・メンテナンスで再生できるもの

故障したり傷んだりしている物であっても、修理やメンテナンスで再び使用できる場合があります。以下のような物は、処分前に修復や再利用の可能性を検討すべきです。

- 家具(椅子やテーブルなど、修理で再び使用可能)

- 家電製品(保証期間内であれば無償修理も可能な場合がある)

- 衣類(リフォームや簡単な補修で再利用できるもの)

- 靴や鞄(修理で寿命を延ばすことが可能)

- 自転車や車などの乗り物(定期的なメンテナンスや修理で長期利用が可能)

「壊れたからすぐ処分」ではなく、「直せばまた使えるかも」という視点で慎重に判断しましょう。

11.自分では判断がつかない迷いのあるもの

捨てるかどうか判断がつかない物に遭遇することは多々あります。迷っている物には後で必要になる可能性が高く、安易に処分すると後悔するケースがあります。

特に注意すべきは以下のような物です。

- 判断基準が曖昧な思い出の品(古い日記、写真、手紙など)

- 一時的に使わなくなった趣味の道具(楽器、スポーツ用品、手芸用品など)

- 生活環境の変化により一時的に使用していない家電や家具

- 貰い物やプレゼント(感情的な価値があり、判断が難しいもの)

これらは性急に処分を決定せず、時間を置いて再検討することが重要です。また、家族や信頼できる人に意見を求めるのも有効な手段になるでしょう。

断捨離や身辺整理で捨ててはいけないものを迷わず判断するための3つのコツ

断捨離や身辺整理は、ただ闇雲に物を処分するのではなく、計画的に進めることが成功のカギです。ここでは、整理作業をスムーズに行うために押さえておきたい3つの重要なコツを解説します。自分に合った判断基準を設けることで、整理をより効果的に進められるでしょう。

- 捨てても後悔しないものから始める

- 判断に迷う物は一時保留で整理だけしておく

- 自分なりの「捨てる基準」を持っておく

1.捨てても後悔しないものから始める

整理を始める際は、精神的な負担が少なく、後悔が生じにくい物から手をつけるとよいでしょう。例えば以下のような物から始めると、スムーズに進められます。

- 明らかに不要な書類(古いチラシ、パンフレット、取扱説明書など)

- 使用頻度が極めて低い、または全く使っていない日用品や衣類

- 賞味期限が切れた食品や消耗品

- 壊れていて修理不可能な家電や雑貨類

上記のような物を処分することで小さな達成感を得られ、整理への意欲が持続しやすくなります。

2.判断に迷う物は一時保留で整理だけしておく

捨てるかどうか即断できない物については、無理に捨てずに「保留」する選択が有効です。

具体的には、以下のような対処が推奨されます。

- 一時的に別の場所にまとめて保管し、定期的に見直す期間を設ける

- 判断を家族や信頼できる第三者に相談するために、分かりやすく分類しておく

- 「迷いのあるものボックス」など、専用の保管場所を作り、後で再検討する仕組みを作る

これにより焦りや後悔なく、ゆっくりとした判断が可能になります。

3.自分なりの「捨てる基準」を持っておく

整理整頓が継続しやすくなるよう、自分なりの「捨てる基準」を明確にしておくことが大切です。以下のような基準を設けておくと、迷いが減ります。

- 一年以上使用していない物は処分する

- 同じ用途の物が複数ある場合は数を絞る

- 「使えるかどうか」だけでなく、「今後本当に使うかどうか」を基準に判断する

- 自分にとって心が動くか、気持ちが良くなる物だけを残す

これらの基準を設ければ、効率的かつ後悔のない整理が実現できます。ライフスタイルや価値観の変化にも柔軟に対応するためにも、自分に合った基準を定期的に見直しましょう。

世代別・性別で異なる、断捨離や身辺整理で捨ててはいけないものの考え方

断捨離や身辺整理を進める際、世代や性別ごとのライフスタイルや価値観によって、注意すべきポイントが異なります。ここでは特に気をつけたい世代・性別ごとの留意点を解説します。自分や家族の状況に合った整理方法を知り、無理なく作業を進めましょう。

- 40代女性が注意したい断捨離の失敗例

- 50代女性が注意したい断捨離のポイント

- 男性が見落としやすい重要品

40代女性が注意したい断捨離の失敗例

40代女性は家庭や仕事、育児などさまざまな役割を持っており、多忙な中で整理を進めるケースが多く見られます。以下のような物は安易に処分すると後悔につながるため注意が必要です。

- 子どもの成長記録に関連する品物(写真、工作作品、通知表など)

- 家族の行事に関するアイテム(結婚式や七五三の衣装、小物など)

- 一時的に使わなくなったキャリア関連書類や資格関連の資料(再就職やキャリアアップで必要になることも)

これらは処分すると後で再入手が難しくなるため、長期的視点で慎重に判断することが大切です。

50代女性が注意したい断捨離のポイント

50代女性の場合、子育てが一段落し、終活や生前整理を意識するタイミングでもあります。そのため以下のような点に注意しながら整理を進めることがポイントです。

- 子世代に引き継ぎたい家族の思い出品(アルバム、伝統行事の道具など)

- 若い頃に使った趣味用品(手芸用品、楽器、習い事の道具など後で再開する可能性がある)

- 衣類や装飾品(思い出の服やアクセサリーは、後から懐かしむ場合がある)

これらを勢いだけで手放してしまうと、後悔する可能性があるので、じっくり検討しましょう。

男性が見落としやすい重要品

男性は整理の際、機能的・実用的な判断基準に偏りがちで、感情的な価値や家族にとっての重要性を見落とす傾向があります。以下のような物は注意が必要です。

- 家族にとって大切な記録や思い出品(家族写真、子どもの学校行事関連品など)

- 保険証券、年金関連の書類などの重要書類(整理整頓中に誤って処分しやすい)

- 家族が所有する共有財産(家具や家電など、自己判断で処分してしまうリスクがある)

これらは処分する前に必ず家族と相談して、十分な確認を行うようにしましょう。

うつ状態や判断力が落ちているときの断捨離や身辺整理のリスクと対処法

心身が不調な状態での断捨離や整理にはリスクが伴います。ここでは、不調時にありがちな危険と、安全に進めるための具体的な対処法を確認しましょう。不調な時こそ、無理せず慎重に取り組む意識が大切です。

- うつ状態での断捨離にありがちな危険

- 不調時に断捨離をしたいときの工夫

うつ状態での断捨離にありがちな危険

うつ状態や判断力が落ちているときに断捨離を行うと、次のような問題が起きやすくなります。

- 感情的な衝動から一度に大量に処分し、後から大きな後悔につながる

- 価値ある物や必要な物を見落としてしまう

- 判断を誤った結果、精神的な安定がさらに崩れる恐れがある

さらに、自身の判断を過度に否定し自己評価が低下することで、自尊心が傷つく可能性もあります。精神的に不安定な時期は、慎重に対応しなければなりません。無理せず回復を優先し、判断力が戻るまで整理作業を控えるようにしましょう。

不調時に断捨離をしたいときの工夫

不調時に整理したい場合は、以下の方法を試みると安全です。体調や気分が優れない日は、短時間で終わる作業だけに絞ると安心感が得られます。

- 捨てることを急がず、分類や一時保管にとどめる

- 家族や信頼できる人に判断や作業を手伝ってもらう

- 判断は保留し、精神的に落ち着いてから再検討する

焦らず時間をかけて慎重に取り組む姿勢が重要です。必要に応じて、専門家への相談を検討するのも良いでしょう。

断捨離や身辺整理で捨ててはいけないものを見極めるための判断基準とは?

物を整理する際に「これは必要なのか、それとも手放すべきか」と迷う場面がよくあります。そんなときに役立つ具体的な判断基準を3つご紹介します。自分の基準を明確にしておけば、整理がスムーズになり、後悔なく進められるでしょう。

- 今使っているか、今後使う予定があるか

- 同じ用途のアイテムが複数ないか

- 「ないと困る」ではなく「ないと使えない」かで考える

今使っているか、今後使う予定があるか

迷ったときは、直近での使用実績や将来的な使用予定の有無を判断の基準にすると明確です。過去1年間に使用したかどうか、また具体的な使用予定があるかどうかを考えます。

「念のため」だけで残すのは避けましょう。「今後本当に使うかどうか」を現実的に考えることもポイントです。ただし、少しでも「使う可能性があるかもしれない」と強く感じる場合は、すぐに手放さず一時保留にして様子を見ましょう。

同じ用途のアイテムが複数ないか

同じ用途の物が複数存在する場合、使用頻度や使いやすさを基準に分類し、必要最低限まで絞るのが効果的です。「よく使うもの」と「あまり使わないもの」を分け、使用頻度が低いアイテムは処分を検討しましょう。

また、アイテムが多いと保管や管理に手間がかかる点も考慮し、整理を進めると効果的です。保管スペースが限られていることを意識すると、整理がより明確になります。

「ないと困る」ではなく「ないと使えない」かで考える

感情や漠然とした不安にとらわれず、具体的な支障が出るかどうかを基準に判断しましょう。「これがないと日常生活に直接困る」のか、それとも「他のもので十分代替可能」なのかを冷静に見極めると、本当に必要な物だけを残せます。

どうしても迷った場合は、「もし手放したときに生活に支障が出るか」を具体的に想像すると判断が容易になります。判断の前に一度環境を変えたり気分転換を挟んだりして、冷静な視点を取り戻すことも大切です。

断捨離や身辺整理で捨ててはいけないものの判断に迷ったときは「保留」も検討

断捨離や整理を進める中で、捨てるべきかどうかの判断に迷ってしまう場合があります。そんなときは、一時的に保留にするのも効果的な方法です。判断に迷った時は無理に即決せず、後悔を避けるためにじっくりと考える期間を設けましょう。

以下では、その具体的な方法と効果について紹介します。

- 「半年ボックス」「1年ルール」を活用する

- 仮置きや分類だけでも気持ちが軽くなる

- 保留中に「使用実績」や「存在を思い出したか」を記録する

「半年ボックス」「1年ルール」を活用する

迷っている物を一時的に保管するための「半年ボックス」や「1年ルール」を活用すると、捨てる判断を先送りできます。専用の箱に保管し、箱に日付を記入しておき、見直す時期を設定しましょう。

一定期間内に使用しなかった物は、処分しても問題ないという客観的な基準ができます。この方法で、感情的な迷いを避けながら合理的に判断できます。

仮置きや分類だけでも気持ちが軽くなる

すぐに捨てるかどうかを決めず、一度仮置きやグループ分けをするだけでも気持ちが軽くなります。一時的に収納場所を変更するだけでも、整理が進み、精神的な負担が減ります。

仮置きする場所がない場合は、部屋の一角に専用スペースを作ったり、保管用の箱や袋を利用したりする方法があります。その他にも、トランクルームやレンタル収納スペースなどの外部サービスを活用するのも効果的です。心に余裕が生まれたら、改めて落ち着いて判断できます。

保留中に「使用実績」や「存在を思い出したか」を記録する

物を保留している間は、実際に使ったかどうかや、必要性を感じたかどうかを記録することが役立ちます。チェックリストやスマホのメモ機能を利用し、使用状況を客観的に確認しましょう。長期間存在を忘れていた物は、実は必要なかった可能性が高くなります。

こうした客観的な記録を活用すると、後で整理を再検討する際の判断が容易になります。

断捨離や身辺整理で捨ててはいけないものかどうか、自信が持てないときの相談方法

整理や処分の判断に迷ったときは、自分だけで考え込まず、周囲の人や専門家に相談することも有効な方法です。ここでは、適切に相談を行うための具体的なポイントを解説します。信頼できる相手や専門家に相談すれば、客観的な視点が得られ、判断がより容易になります。

- 相談するなら「価値観が近い人」に絞る

- 意見を聞きすぎると判断を誤ることもある

- 専門家に相談することで冷静な視点が得られる

相談するなら「価値観が近い人」に絞る

相談相手を選ぶ際は、自分と価値観や感覚が近い人に絞りましょう。感覚が異なる人に相談すると意見がかみ合わず、ストレスになる可能性があります。

家族であっても整理に対する考え方に大きな差がある場合もあるため、相談前に理解しておくと良いです。自分と共感できる相手であれば、安心して話し合えます。

意見を聞きすぎると判断を誤ることもある

複数の人に相談して意見が分かれると、混乱してしまい、判断がかえって難しくなります。「Aさんは捨てろ、Bさんは残せ」のように、意見が対立すると整理が進まなくなるケースがあるためです。

最終的には、自分の気持ちや判断を尊重するのが一番です。判断を他人に委ねすぎると、後悔した際に納得しづらくなります。

専門家に相談することで冷静な視点が得られる

断捨離に迷ったときや家族間で意見が分かれたときは、専門家の客観的な意見を取り入れると効果的です。生前整理士や整理収納アドバイザーなど、整理の専門家への相談や訪問サポートを利用するとよいでしょう。

自分だけでは気づけない視点や判断材料を得ることができ、より冷静で適切な判断が可能になります。判断に迷ったときや、家族と意見が食い違うときは、専門家の視点を借りることも有効です。

遺品整理の相談所では、豊富な知識と経験を持つ専門スタッフが第三者の立場から客観的なアドバイスを提供します。自分たちだけでは気づけない価値や整理のヒントが見つかり、安心して整理を進められるでしょう。

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします

スピリチュアル・風水的に断捨離や身辺整理で捨ててはいけないとされる品

断捨離や整理を進める上で、スピリチュアルや風水の観点から慎重に扱うべきものがあります。「捨てると運気が下がる」「粗末に扱うと良くない」とされる品について、その理由と適切な処分方法を解説します。適切に取り扱うことで、気持ちも運気も良い方向へ整えていきましょう。

- 神棚・仏壇・お札などの宗教的な品

- 贈り物・思い出の品の処分時に注意すること

- 鏡・時計・人形などの縁起に関わるもの

宗教的・信仰に関わる品(神棚・仏壇・お札など)

神棚や仏壇、お札などの宗教的な品物は、単なる物品としてではなく、神仏への信仰や敬意を象徴するものとして扱われています。そのため、これらを処分するときには特別な手順が必要です。

- 神社や寺院で供養やお焚き上げを依頼し、丁重に手放す

- 神仏の象徴となるものは、感謝の気持ちを持ち、粗末に扱わない

- 処分に迷ったら、専門の神職や僧侶に相談すると安心できる

適切な手順で処分することで、心理的負担を軽くし、気持ちよく手放せるでしょう。

縁起物や運気に関わるとされる品(鏡・時計・人形など)

鏡や時計、人形などは風水やスピリチュアルの観点から特別な意味があり、「気」や運気に影響を与えると考えられています。処分方法にも慎重さが求められます。

- 鏡は風水的に重要なアイテムであり、適切な処分方法(供養やお祓い)を選ぶ

- 古い人形やぬいぐるみはお焚き上げを行い、感謝を込めて手放す

- 時計は時間や人生の象徴とされ、処分する際には感謝の気持ちを添える

心理的な負担や不安を和らげ、運気や気持ちの面でもすっきりと整理できます。

処分に心理的抵抗がある品(贈り物・頂き物・記念品など)

人から受け取った贈り物や記念品など、感情的なつながりが強い品は、簡単に手放せない場合があります。罪悪感を感じずに手放すためには、以下の工夫が有効です。

- 贈り物や頂き物は、手放す前に感謝の気持ちを意識することで心理的負担が軽減される

- 処分に抵抗がある場合は、写真に撮りデータとして記録に残す方法もある

- 「処分するとバチが当たるかも」と感じるものは無理に捨てず、心理的な準備が整うまで一時的に保管する

さらに、自分の気持ちに区切りをつけるためにも、家族や親しい人と一緒に整理作業を行うと、気持ちが落ち着きやすくなります。また、専門家の力を借りれば、心理的な抵抗や負担を軽減できます。

まとめ:断捨離や身辺整理で捨ててはいけないものを適切に判断できないときは専門業者に相談しよう

この記事では、断捨離や身辺整理において捨ててはいけない物、判断基準や注意点について詳しく紹介しました。しかし、実際に整理を進めようとしても、自分ひとりでは判断が難しいことも多くあります。

迷いや悩みが深いとき、または家族間で意見がまとまらないときには、専門家や専門業者のサポートを利用するのが効果的です。

遺品整理の相談所では、豊富な経験と知識を持つプロが、客観的かつ丁寧に整理をサポートいたします。自分や家族だけでは見落としてしまう大切な視点や適切な処分方法を知ることができ、精神的な負担も大幅に軽減されます。

無理に一人で抱え込まず、専門業者の力を借りて、心地よく安心して整理を進めていきましょう。

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします