強制退去は、家賃滞納や契約違反などを理由に、法的手続きを経て実行される厳格な措置です。その際、部屋に残された荷物が問題となることは少なくありません。処分のルールや保管義務、引き取りの可否、さらには費用や法的リスクなど、知らずにいると後悔する可能性があります。

この記事では、強制退去後の荷物の取り扱いや回収対応、貸主・借主それぞれの立場で押さえておくべきルールと支援策をわかりやすく解説します。

この記事を読んで分かること

- 強制退去の法的定義と、対象となる主なケース

- 強制退去の手続きの流れ

- 退去後に残された荷物の法的な扱い

- 荷物を引き取るための条件・手続き・期限と、保管や処分の注意点

- 貸主・管理会社側が残置物対応で注意すべきルールとリスク

- 住まいを失った後の生活再建に使える支援制度や相談窓口の情報

また、今すぐ安全で信頼性の高い遺品整理の業者に依頼したい方は「遺品整理の相談所」がおすすめです。

遺品整理の相談所は、お客様のニーズに最適な専門業者をご紹介するサービスです。

お見積もりは無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

強制退去とは何か?基本と手続きの流れ

強制退去とは、賃貸契約に基づいて借主が住まいを明け渡すように命じられる法的措置です。通常の自主退去と異なり、大家や管理会社の判断だけでは実行されず、裁判所を通じた法的手続きを経て強制的に実施されます。

ここでは、強制退去の法的定義や対象となる主なケース、実際の手続きの流れについて解説します。

- 強制退去の法的定義と対象となるケース

- 強制退去が実行されるまでの流れ

- 居座りや拒否のリスクと結果

強制退去の法的定義と対象となるケース

強制退去の正式名称は「建物明渡しの強制執行」で、民事執行法に基づいて裁判所が実施を命じる法的手続きを指します。発生のきっかけとして最も多いのが、家賃滞納による賃貸契約の解除です。

また、契約違反(ペット禁止物件での無断飼育、無断転貸、重大な迷惑行為など)によって、貸主から契約解除・明け渡しを求められることもあります。

このような状況では、まず貸主が内容証明などで退去を求め、それでも応じない場合には裁判を通じて明渡し請求を行います。裁判所が借主に退去命令を出し、それが確定したのち、強制執行が可能となります。

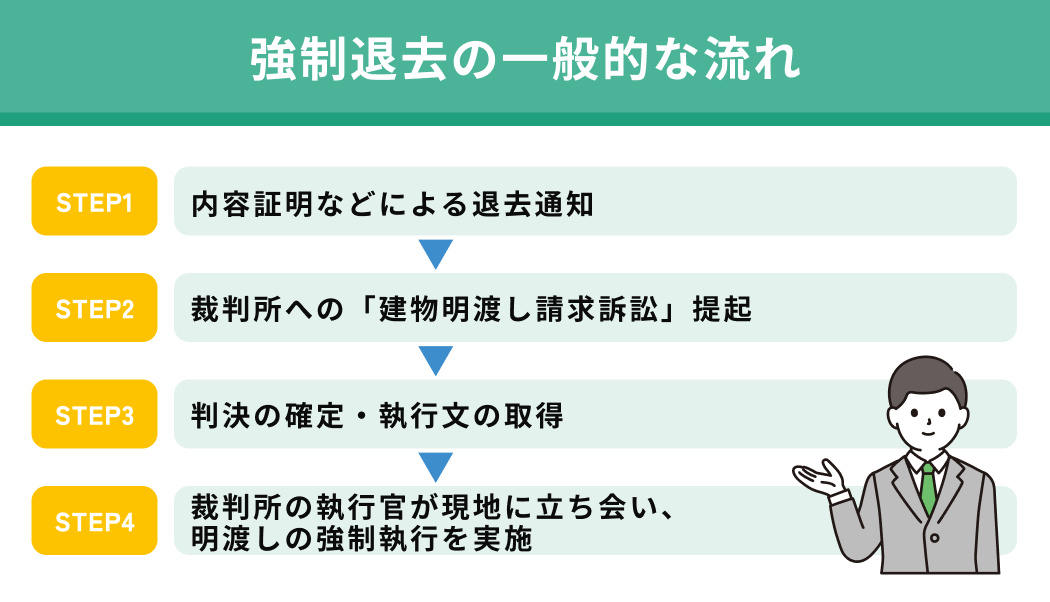

強制退去が実行されるまでの流れ

強制退去の一般的な流れは以下のようになります。

この過程では、執行日時や荷物の搬出に関する通知があらかじめ送付されます。借主が立ち会いを拒否しても、執行官と業者が立ち入り、荷物の撤去と建物の明渡しを強行することが可能です。

執行官が荷物を押収する場合、民事執行法第168条などの規定に基づき、所有権や処分義務が厳格に取り扱われます。このため、無断で荷物を処分した場合は、貸主側が損害賠償責任を問われるリスクもあるのです。

参照:動産執行の申立て,不動産引渡(明渡)執行の申立て,保全処分の執行の申立てに必要な書類|裁判所

居座りや拒否のリスクと結果

強制退去が確定しても、借主が自主的に退去しない場合は、法的手続きに基づいて強制的に明け渡しが行われます。その際には執行官が立ち会い、費用負担や荷物の処分、居住権の喪失といった具体的なリスクが現実化します。

以下に、主なリスクとその内容をまとめました。

| リスクの種類 | 内容 |

|---|---|

| 執行官による排除の可能性 |

|

| 執行費用の債務者負担 |

|

| 所持品の押収・廃棄の可能性 |

|

強制退去後の荷物はどうなる?知っておきたいルール

強制退去が実施された後も、部屋に残された荷物には借主の所有権が残っているのが原則です。しかし、貸主側が勝手に処分すれば法的トラブルにつながる可能性があり、取り扱いには慎重さが求められます。

ここでは、「残置物」の法的位置づけや、荷物の処分・保管に関する法律と判例をもとに、基本的なルールを見ていきましょう。

- 残置物とは何か?荷物の法的位置づけ

- 荷物の処分・保管に関する法律と判例

残置物とは何か?荷物の法的位置づけ

強制退去後に部屋に残された家具や家電などの私物は、法律上「残置物(ざんちぶつ)」と呼ばれます。これらは退去しても自動的に放棄されたと見なされるわけではありません。原則として、借主に所有権があると解釈されます。

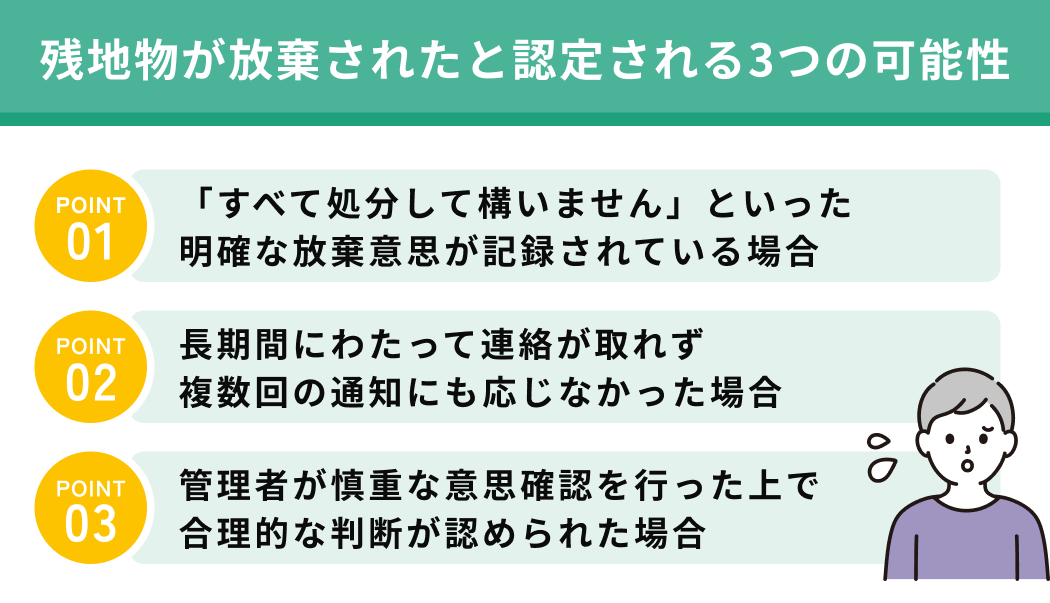

ただし、以下のような事情が明確に確認できる場合に限り、放棄されたと認定される可能性があります。

このような法的位置づけに照らすと、貸主が無断で残置物を処分すれば、所有権の侵害と見なされるおそれがあります。

参照:賃借人が残した家財道具等の処置|公益社団法人全日本不動産協会

参照:住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について|国土交通省

荷物の処分・保管に関する法律と判例

民法第400条では、貸主が借主の荷物を取り扱う際に「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」を負うと定められています。つまり、所有者の意思が明らかでない限り、貸主には保管や通知などの対応が求められるのです。

実際に、裁判例では「退去当日に荷物を即日廃棄した貸主の行為が違法」と判断されたケースもあります。この判例では、十分な保管期間や意思確認を行っていなかった点が問題視されました。

保管義務の範囲や期間については、賃貸借契約に記載されている場合とされていない場合があります。契約書に保管や処分に関する条項がない場合でも、通知や記録の有無により貸主の責任が判断されることがあります。

参照:民法第400条|e-Gov法令検索

参照:賃貸借終了後、貸主による残置物の搬出処分の可否は?|公益社団法人全日本不動産協会

強制退去後に残された荷物を貸主が勝手に処分すると、所有権の侵害として損害賠償の対象になる可能性があります。

トラブルを避けるために、以下の対応を必ず行いましょう。

- 意思確認を優先する:内容証明郵便などで借主に処分意思を確認する

- 記録を残す:荷物の内容は写真・リストで保管しておく

- 契約書の明記が効果的:残置物に関する取り扱いを事前に契約書で明文化しておく

残された荷物にも法律上の権利があるという前提で行動することが、後々のリスク回避につながります。

荷物の引き取りは可能?持ち主の権利と対応策

強制退去後に残された荷物があっても、「もう自分では触れないのでは」と諦めてしまう人も少なくありません。しかし法的には、明確な放棄の意思がない限り、残置物は引き取りが可能です。ただし、期限や手続きには制限があり、適切な対応を怠ると処分されるおそれもあります。

ここでは、荷物を引き取るための条件・手順・トラブル対応策を整理していきましょう。

- 引き取りの条件と期間

- 引き取り時に必要な連絡と手続き

- トラブル発生時の相談窓口

引き取りの条件と期間

強制退去後に荷物を引き取るには、まず貸主側が処分していないことが前提です。一般的には、貸主や管理会社が残置物を一定期間保管しており、その間に連絡を取れば引き取りが認められるケースが多く見られます。

- 通知後1週間〜2か月程度は保管されることが多く、保管期限は契約書や通知書に明記されている場合がある

- 明確な意思表示がなければ放棄と見なされる可能性があり、引き取りは期限内に行う必要がある

- 引き取りを希望する場合は、保管条件や期限を確認し、速やかに管理者へ連絡することが大切

引き取り時に必要な連絡と手続き

荷物の引き取りには、必ず事前に管理者への連絡を行う必要があります。無断で室内や保管場所に立ち入れば、たとえ元の借主であっても不法侵入と見なされるおそれがあります。

- 管理会社との連絡は文書やメールで記録を残すのが理想

- 手続きには、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)が必要とされるほか、代理人が訪問する場合は委任状の提示が求められる

- 引き取り意思を内容証明で伝えておけば、万一のトラブル時にも証拠として有効に機能する

トラブル発生時の相談窓口

連絡が取れない、引き取りを一方的に拒否される、すでに荷物が処分されていたといったトラブルが発生するケースもあります。こうした場合には、早めに第三者機関へ相談することが重要です。

| 窓口 | 主な支援内容 |

|---|---|

| 法テラス | 無料法律相談や弁護士紹介を受けられる |

| 自治体の生活困窮者支援窓口 | 住民・就労・生活再建などの包括的な支援を受けられる |

| 弁護士会・司法書士会 | 権利侵害に対して、調停・訴訟など法的措置の相談や代理を依頼できる |

一人で抱え込まず、専門的な支援を活用して状況を整理し、正当な手続きで荷物を取り戻しましょう。

強制退去後に貸主が荷物を処分する際のルール

借主が退去後に荷物を残していった場合、貸主はそれらをどのように扱えばよいのでしょうか。感情的には、すぐに処分したくなるかもしれません。法的には所有権が残っている可能性が高く、安易な処分はリスクを伴います。

ここでは、貸主側が残置物を処分する際に守るべきルールと、トラブルを避けるための対応策を解説します。

- 保管対応と費用の考え方

- 処分可能となる条件と手順

保管対応と費用の考え方

残された荷物については、借主の明確な放棄意思が確認できない限り、一定期間の保管対応が求められます。この対応には善管注意義務(民法第400条)に基づいた慎重な扱いが必要です。

- 保管対応を行う際には、写真やリストで内容を記録しておくと安心

- 貸主が倉庫や一時保管スペースを確保するケースもある

- 保管期間や費用負担については、あらかじめ賃貸借契約書に明記しておくことが望まれる

実際の保管費や人件費は原則として借主負担ですが、支払いがされないケースも多いため、事前の取り決めがトラブル予防につながります。

処分可能となる条件と手順

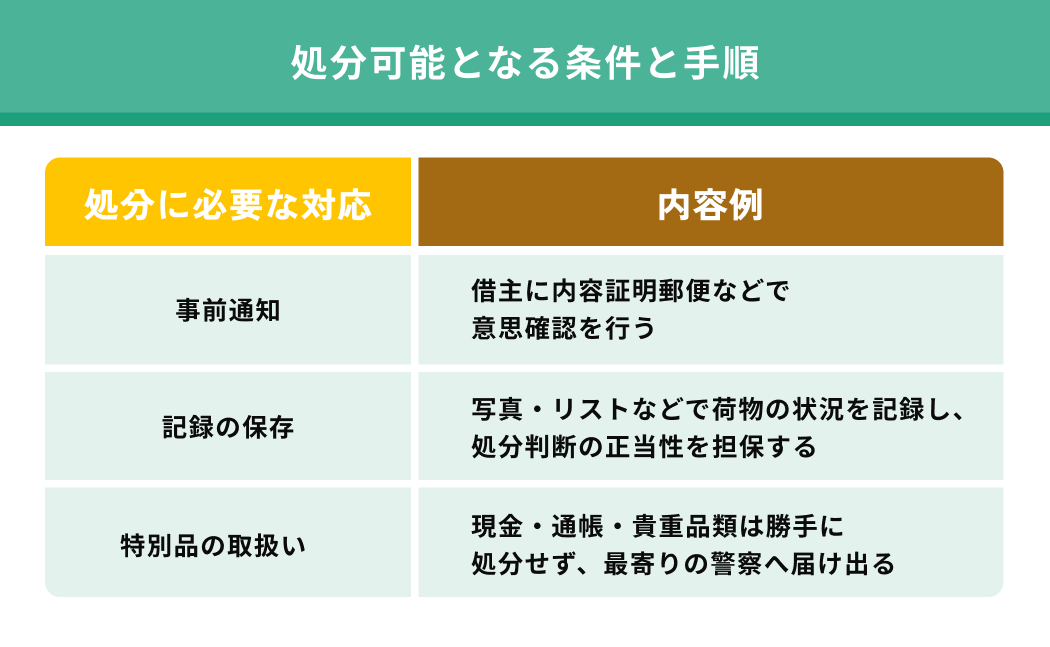

無断で荷物を廃棄すると、所有権侵害による損害賠償を請求されるリスクがあります。処分が認められるのは、以下のような手続きを経た場合です。

これらの対応を怠ると、処分そのものが違法と判断される可能性があり、貸主側の責任を問われる事態に発展します。

強制退去後の荷物の処分や保管対応は、法的にも心理的にも大きな負担を伴います。「自分で判断していいのか不安」「専門家に任せたい」そう感じたときは、無理をせず専門の相談窓口を活用しましょう。

遺品整理の相談所では、残された家具や荷物の扱いについて、法的リスクに配慮したアドバイスや、立ち会い不要で対応できる専門業者の紹介を行っています。

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします

貸主・管理会社が残置物対応で注意すべきこと

貸主や管理会社が強制退去後に残された荷物を処理する際には、慎重な対応が求められます。安易な判断で処分に踏み切ると、法的責任や損害賠償請求を招くおそれがあるため、事前の準備と記録が重要です。

ここでは、残置物対応における具体的な注意点を整理します。

- 事前通知と記録の重要性

- 保管方法と期間の取り決め

- 処分判断と法的リスク

事前通知と記録の重要性

残置物を処分する前には、借主に対して明確な意思確認を行い、その対応内容を記録に残すことが大切です。通知の方法は、後から「通知していない」と言われないよう、証拠として残る手段を選びましょう。

借主への通知は、内容証明郵便や室内掲示など、証拠として残る方法が望まれます。あらかじめその意思確認の手続きが取られていたと示せることが、後の処分の正当性を裏付ける根拠となります。

また、処分を行う前には、荷物の写真や品目リストを作成し、日時とともに記録を保管しておくと安心です。これらの記録は、処分後に「勝手に捨てられた」といったトラブルや損害賠償請求への備えとして有効に機能します。

保管方法と期間の取り決め

残置物の保管については、事前に賃貸借契約書に条件を明記しておくと安心です。具体的には、保管の対象範囲、費用負担、保管期間の長さなどを定めておくことで、トラブルを回避しやすくなります。

保管場所としては、空き部屋や外部倉庫などを一時的に確保する手段も考えられます。また、保管義務の期間については法的な明確な定めはないものの、社会通念上はおおむね1〜2か月程度を目安とする対応が一般的です。

処分判断と法的リスク

残置物を処分する際には、借主が明確に所有権を放棄していると認められる状況でなければ、安易に廃棄できません。処分の正当性が問われる場合、貸主が損害賠償責任を負う可能性もあります。借主の同意や放棄の証拠がない状態で処分を進めた場合には、後日トラブルに発展するリスクが高まります。

適切な手順と記録によって、貸主・管理会社ともにリスクを最小限に抑えることが可能です。不安がある場合は、法務の専門家や信頼できる業者と連携し、慎重に対応しましょう。

住む家がない…強制退去後に利用できる生活再建支援

強制退去によって住居を失った場合、生活再建の手段がわからず途方に暮れる方も少なくありません。ですが、日本には公的支援制度や民間の保護サービスが存在し、一時的な住居や生活支援を受ける手段があります。

ここでは、住まいを失った後に利用できる主な支援制度を紹介します。

- 生活保護・住居確保給付金

- 緊急一時保護施設や支援団体の活用

生活保護・住居確保給付金

生活保護制度は、最低限の生活を保障する公的制度で、収入や資産、扶養関係の状況によっては家賃補助や生活費の給付が受けられます。病気や就労困難な事情がある場合には、有効な支援策となります。

また、一定の条件を満たせば「住居確保給付金」の支給を受けることができ、こちらは就職活動中の方を対象に、一定期間家賃相当分を自治体が負担する制度です。多くの自治体では、就労支援とセットでこの給付金を活用できる仕組みが整っています。

これらの支援制度については、お住まいの市区町村にある福祉課や、最寄りのハローワークで相談・申請が可能です。

緊急一時保護施設や支援団体の活用

生活の拠点を急に失った方には、緊急一時保護施設の利用が推奨されます。自治体やNPOが運営するシェルターや無料宿泊所では、短期間ながら安全な宿泊場所と基本的な生活支援を受けることができます。

さらに、自立支援センターでは、相談支援に加えて職業紹介や生活再建のためのサポートを提供しています。こうした支援機関は、全国各地に点在しており、ホームレス状態になる前に頼ることが重要です。

NPO団体の中には、居住支援・就労支援・資金貸付相談を一体で提供するところもあり、孤立せず社会とのつながりを回復する手助けとなります。

参照:住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業実施要綱|東京都福祉保健局

強制退去後に発生する費用とは?債務や信用情報への影響

強制退去後には、ただ部屋を出て終わりではなく、様々な費用や信用への影響が残る場合があります。滞納分の支払い責任はもちろん、退去にかかる実費やその後の生活に関わる信用面でのハンディも無視できません。

ここでは、主に発生し得る費用負担と社会的影響を解説します。

- 滞納家賃・原状回復費の請求義務

- 執行費用や保管費用の支払いリスク

- 信用情報や今後の賃貸契約への影響

滞納家賃・原状回復費の請求義務

退去後であっても、未払いの家賃は債務として残り、貸主から法的に請求されることがあります。時効までに訴訟提起がされれば、判決によって強制執行の対象となる可能性もあります。

また、賃貸借契約の内容に従い、原状回復義務が発生します。とくに、借主の故意・過失による汚損や破損、著しい生活痕があった場合には、追加の修繕費を負担する必要が出てくるでしょう。

参照:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)|国土交通省

執行費用や保管費用の支払いリスク

強制退去の実施には、執行官の出張費・作業員の派遣・荷物の運搬などに伴う費用が発生します。これらは数万〜十数万円にのぼることもあり、債務者側が支払うのが一般的です。

さらに、退去後に荷物を一定期間保管した場合、その倉庫代や管理費、処分費といった費用も加算され、後日請求されるケースもあります。保証人がいる場合には、保証人に対しても請求が及び、支払拒否や未払いが続くと訴訟に発展する場合もあります。

参照:動産執行の申立て,不動産引渡(明渡)執行の申立て,保全処分の執行の申立てに必要な書類|裁判所

信用情報や今後の賃貸契約への影響

強制退去の記録は、保証会社や信用情報機関に登録される場合があります。これにより、今後の賃貸契約の審査時に不利になる可能性が高くなります。家賃保証会社が関与する物件では、過去の履歴が原因で契約を断られるでしょう。

また、連帯保証人や家族にも影響が及ぶケースがあり、新たな賃貸物件の契約・金融機関からの信用・就職活動など、生活のさまざまな場面で不利益が生じるおそれがあります。

参照:情報を確認するとは情報の開示とは?|全国賃貸保証業協会

まとめ:強制退去後の荷物トラブルを避けるために信頼できる業者を利用しよう

強制退去に伴う金銭的・法的リスクを最小限に抑えるためには、契約内容の確認と早めの行動が重要です。荷物の保管や処分に関する不安がある場合は、自己判断せず、専門の相談窓口や信頼できる片付け業者に依頼することを検討しましょう。

遺品整理の相談所では、強制退去後の残置物整理に対応できる専門業者をご紹介しています。立ち会い不要のサービスやトラブル防止策についても相談可能です。お気軽にお問合せください。

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします