「片付けたいのに、なかなか進まない」

「何から始めればいいか分からない」

「気がつけばまた散らかっている……」

このような悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。片付けには心理的な要因や習慣の影響が大きく関係しています。

この記事では、片付けられない人に共通する原因から、具体的な片付け手順、継続のコツまでを解説します。自分に合った方法を見つけて、ストレスのない暮らしを手に入れましょう。

この記事を読んで分かること

- 片付けられない人に共通する心理的・環境的な原因

- 汚部屋を片付けるための具体的なステップ

- 片付けを効率よく進めるためのテクニック

- 3日間で集中的に片付けを終える短期プラン

- 片付けをリバウンドさせないための習慣化のコツ

- 自力で片付けが難しいときの対処法と外部支援の活用方法

遺品整理の相談所は、お客様のニーズに最適な専門業者をご紹介するサービスです。

お見積もりは無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

片付けられない人に共通する原因とは?

片付けたい気持ちはあっても、なかなか行動に移せないという悩みを抱える人は少なくありません。「片付けられない」のは、怠けや性格の問題ではなく、共通する心理的・環境的な原因があります。

ここでは、片付けが進まなくなる背景を明らかにし、その根本にある要因を探っていきます。原因を理解できれば、改善に向けた第一歩を踏み出せるはずです。

- 「もったいない」「後で使うかも」の心理

- 完璧主義による判断疲れが行動を止める

- 物が多すぎて片付けのスタートラインに立てない

「もったいない」「後で使うかも」の心理

多くの人が、物に対して「思い出」や「投資したお金」、「いつか使うかも」といった意味づけをしています。そのため、手放すことが「損失」だと無意識に感じ、判断をためらってしまうのです。

また、自分を責めやすい傾向がある人ほど、過去の選択(購入など)を否定したくない気持ちから物を溜め込みがちになります。

完璧主義による判断疲れが行動を止める

「どうせやるなら完璧に」と思ってしまう人ほど、最初の一歩が踏み出せなくなりがちです。どこから始めればいいか分からないまま、準備や計画ばかりに時間を使ってしまうこともあるでしょう。また、理想のゴール像が高すぎると、現実とのギャップに意欲を失いがちです。

片付けは小さな積み重ねでも十分成果が出る行動です。まずは「完璧でなくていい」と自分に許可を出すことで、無理なく行動を始められます。

物が多すぎて片付けのスタートラインに立てない

片付けたいという気持ちはあるのに、家の中に物があふれていると、それだけで気持ちがくじかれてしまいます。物の全体像が見えない状態では、何を基準に仕分けるべきかすら分からず、手が止まってしまいがちです。

種類や目的が混在しているだけでなく、「これは誰の物?」「捨てていいのか?」といった判断の難しさが積み重なると、思考も作業もフリーズしてしまいます。

こうした状況では「片付ける」というよりも、まずは「状況を把握する」という段階が必要です。

汚い部屋を片付ける3ステップ|整理する順番を具体的に紹介

散らかった部屋を前に、「何から手をつければいいか」と迷う場面は珍しくありません。

一度にすべてを片付けようとせず、優先順位を決めて段階的に行動を進めると、負担を感じにくくなります。動線を整えるだけでも、部屋の印象は大きく変わります。

ここでは、無理なく取り組める3つの具体的なステップを見ていきましょう。

- 床と動線の確保から始める

- ゴミ袋を持って即決処分からスタート

- エリア・ジャンル別にタスクを分ける

1.床と動線の確保から始める

最初の目標は「歩けるスペースを作る」ことです。床にある物を一時的にまとめ、掃除機がかけられる状態を目指しましょう。通路が確保されるだけで、移動がしやすくなり、片付け中のストレスも大幅に軽減されます。作業スペースができると、物の分類や仕分けも効率的に進めやすくなります。

目に見えて変化が感じられるため、達成感も得やすく、次のステップへの意欲が高まります。

2.ゴミ袋を持って即決処分からスタート

判断に迷わない「明らかなゴミ」から手をつけましょう。壊れている物・賞味期限切れの食品・使わない販促品などは即座に処分します。「1日でゴミ袋3つ分」など具体的な目標を設定すると、目に見える達成感が得られ、片付けに弾みがつくものです。

不要な物が減ることで、必要な物との区別もしやすくなり、後の整理作業が格段に進めやすくなります。「迷う物」は一時保留にして、まずは捨てられる物を減らすことを優先するとスムーズです。

3.エリア・ジャンル別にタスクを分ける

全体をいっぺんに片付けようとすると挫折しやすいので、「今日はキッチン」「明日は衣類」といった小さな単位に分けて取り組みましょう。空間やジャンルを分けて進めることで集中しやすくなり、作業の見通しも立てやすくなります。

例えば、収納の少ない洗面所から取り掛かると、短時間で成果が見えやすくおすすめです。小さな達成体験を積み重ねることで自信が生まれ、継続への意欲も高まります。あらかじめ「今日はここまで」と範囲を決めておけば、無理なく続けられます。

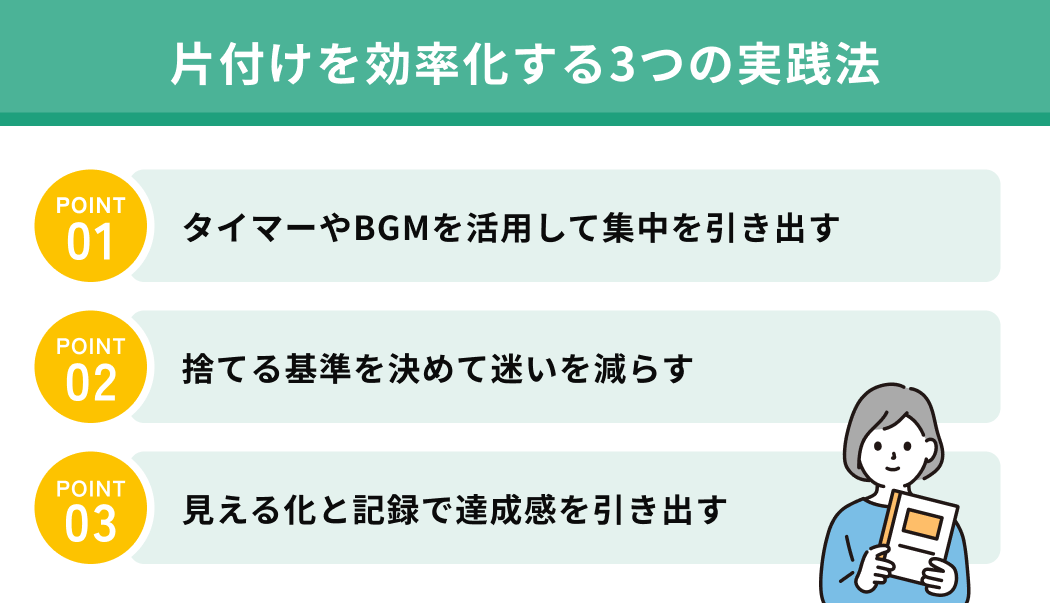

片付けを効率化する3つの実践法|迷わず進める工夫を紹介

片付けなければと思っていても、気づけば時間ばかりが過ぎてしまうときは、集中力や判断力を引き出すための仕組みを取り入れるのが効果的です。片付けを効率よく進めるには、感情や気分に頼らず、行動を促す工夫を味方につけましょう。

ここでは、迷わず着手し、最後までやり切るための3つの実践法を紹介します。

タイマーやBGMを活用して集中を引き出す

タイマーやBGMは「始めるきっかけ」と「やめるタイミング」を明確にしてくれるため、メリハリをつけた行動が可能になります。

タイマーやBGMは、以下の活用法がおすすめです。

- キッチンタイマーやスマホのタイマーで「15分集中+5分休憩」を繰り返す

- 気分が上がるお気に入りのプレイリストを用意する

- 歌詞のないインスト曲や自然音など、集中しやすいBGMを選ぶ

短時間の集中を繰り返すことで、片付けへの抵抗感も自然と薄れていきます。ぜひ、試してみてください。

捨てる基準を決めて迷いを減らす

片付けが進まない原因の一つに、「捨てるか残すかの判断に迷う」ことがあります。基準が明確であれば、家族との共有や役割分担も円滑になります。

以下は基準の一例です。

- 半年以上使っていない物は手放す

- 同じ用途の物が複数ある場合は1つに絞る

- 「また使うかも」ではなく「今すぐ必要かどうか」で判断する

あらかじめ基準を決めておくことで、感情に左右されずスムーズに行動できるようになります。

見える化と記録で達成感を引き出す

Before/Afterの写真を撮ったり、ToDoリストで進捗を可視化したりすることで、努力の成果が目に見えて実感できます。目に見える成果はモチベーションの維持につながり、継続する力になるでしょう。

おすすめの方法は、以下の通りです。

- スマホで作業前後の写真を撮影し、達成感を視覚的に確認する

- チェックリストや付箋を使って、片付けた箇所を順に消していく

- SNSや日記アプリで記録を残すことで、自己肯定感もアップ

「自分がどれだけ頑張ったか」が視覚的に分かると、小さな成功体験が積み重なりやすくなります。

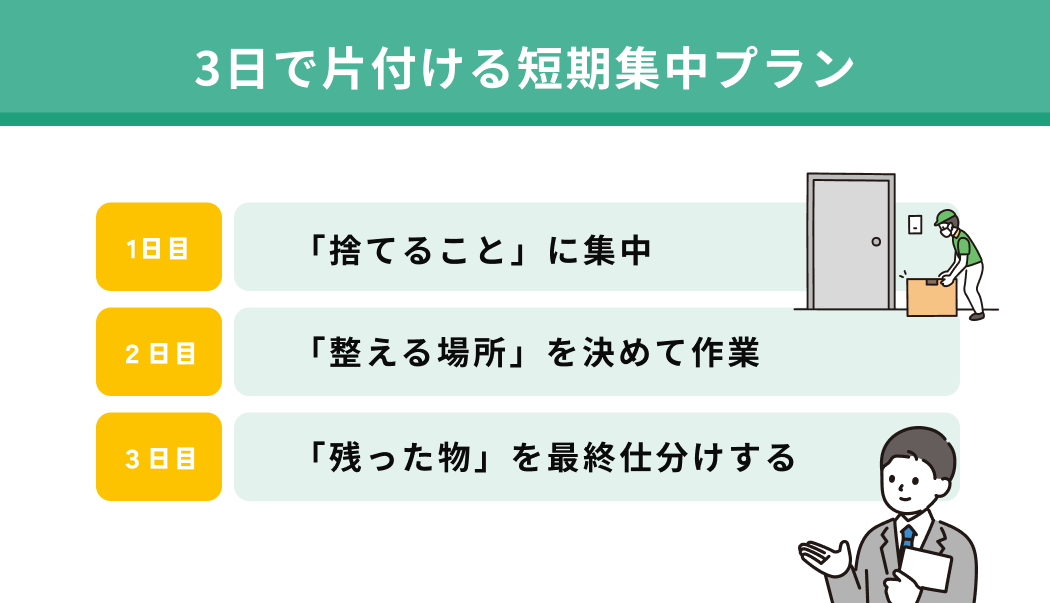

3日で片付ける短期集中プラン

まとまった時間がとれるタイミングで、一気に片付けを進めたいという人も多いはずです。とはいえ、闇雲に始めてしまうと途中で挫折したり、逆に散らかってしまったりすることもあるでしょう。短期間で成果を出すには、日ごとにやるべき工程を明確に分けて進めるのがポイントです。

ここでは、無理なく実践できる「3日間の集中プラン」を紹介します。

1日目:「捨てること」に集中

まずは、捨てることに全力で取り組む日と位置づけましょう。判断に迷う物に時間をかけすぎないよう、まずは明らかな不要品から処分を進めます。

壊れている物や期限切れの食品、ノベルティや空き箱など、「即決で捨てられる物」を優先しましょう。判断に迷う物は「保留ボックス」に一時避難させて、後日に回すことでスムーズに作業が進みます。

【進め方の例】

- ゴミ袋や段ボールを複数用意する

- 「捨てる」「保留」「寄付」の3分類で仕分け

- ゴミ袋の数を目標(例:3袋分)にすると達成感が得やすい

2日目:「整える場所」を決めて作業

2日目は、「必要な物をどう使いやすく配置するか」にフォーカスします。トイレ、玄関、洗面所など比較的狭くて物量が少ない空間から取りかかるのがおすすめです。

整える順番は「使用頻度が高い場所」→「滞在時間が長い場所」と進めます。よく使う物ほど手が届きやすい位置に配置し、使いにくい収納はあえて空けておく余裕も意識しましょう。

【進め方の例】

- まずは1か所に絞って完了させる(例:洗面所だけ)

- 収納の中身をすべて出し、用途ごとに並べて配置

- 同じカテゴリーの物をまとめて、取り出しやすさを優先する

3日目:「残った物」を最終仕分けする

最終日は、前日までに処分を迷って保留していた物の見直しや、収納の仕上げを行います。改めて「本当に使うかどうか」「今の生活に必要かどうか」を冷静に見極めましょう。

あわせてラベルの貼付や定位置の設定など、維持しやすい仕組みづくりにも取り組みます。収納に余白を残すと、新しい物が入ってきたときにも整った状態を保ちやすいです。

【進め方の例】

- 保留ボックスの中身を1点ずつ確認し、処分or配置を決定

- 使用頻度に応じて収納場所を上下・前後に調整

- ラベル・ボックス・仕切りを活用して「迷わず戻せる収納」を整備

「自分だけで片付けるのは限界かも」と感じたら、専門の片付け支援サービスを使うのもひとつの方法です。

遺品整理の相談所では、経験豊富なプロが一人ひとりの状況に寄り添いながら最適なサポートをご提供しています。自分らしい片付けのペースを見つけたい場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします

片付けをリバウンドさせない3つのコツ

せっかく部屋を片付けても、気づけば元通りになる「リバウンド」に悩む人は少なくありません。一時的に物を減らすだけでは、整った状態をキープするのは難しいでしょう。

大切なのは、日々の暮らしの中に片付けやすい仕組みを組み込み、「散らかりにくい習慣」を根づかせることです。

ここでは、片付けを継続させるための3つの実践的なコツをご紹介します。

- 毎日1アクションの片付け習慣をつくる

- 家族にも片付けやすい環境を整える

- 物の入口を減らして「増やさない仕組み」をつくる

毎日1アクションの片付け習慣をつくる

「出したら戻す」「寝る前に5分片付ける」といったルールを習慣にできれば、自然と片付いた状態がキープしやすくなります。一度に完璧を目指すより、少しずつ整えることでストレスも少なくなります。片付けは「特別な作業」ではなく、生活の一部にしてしまうのがコツです。

【習慣化のヒント】

- 帰宅後すぐにバッグの中身を整理する

- 歯磨きの前後など「行動のついで」に片付けをセットで行う

- スマホのリマインダーや付箋で行動を可視化する

家族にも片付けやすい環境を整える

家族が迷わず使えるよう、収納にラベルを貼る・動線に合った収納を配置するなどの工夫が有効です。「やらせる」のではなく「自分でやりたくなる」仕掛けを意識しましょう。

小さな子どもや高齢の家族がいる家庭では、「誰でもわかる」「誰でも届く」収納が鍵になります。

【工夫のポイント】

- よく使う物は手の届きやすい位置に配置する

- 使用頻度別に収納場所を分けておく(毎日使う/週1回使う など)

- ラベルは文字+イラストや色分けで視覚的にわかりやすく

物の入口を減らして「増やさない仕組み」をつくる

新しい物を買う前に「本当に必要か?」と自問し、「1つ入れたら1つ出す」を徹底しましょう。無意識に増える紙類や試供品も見直しポイントです。

「減らす」ことよりも「増やさない仕組み」を意識するだけで、散らかりにくさが格段に変わります。

【実践のコツ】

- ネットショッピング前に「同じ機能の物が家にないか」を確認

- ポストに入るチラシ類は、玄関先で即処分または仕分け

- おまけ・試供品など“無料だから”と受け取らない習慣をつける

自分で片付けるのが難しいときの対処法

片付けへの意欲はあっても、どうしても手がつけられない時期があります。原因は、体力・気力の低下、判断のしづらさ、心理的なブロックなど人によってさまざまです。

ここでは、ひとりで片付けるのが難しいと感じたときに試してほしい対処法を紹介します。

- なぜ片付けられないのか、気持ちを整理する

- 第三者の視点を借りる(家族・友人・専門家)

- 片付け支援サービスを活用して仕切り直す

なぜ片付けられないのか、気持ちを整理する

「片付けたいけれどできない」理由を言語化することで、次に何をすべきかが明確になります。体力の問題、精神的な負担、判断の難しさなど、自分の状態を客観的に把握することが第一歩です。

モヤモヤとした感情を「疲れているから後回しになっている」「どこから始めればいいか分からない」など具体的な言葉にするだけで、思考が整理されていきます。紙に書き出してみたり、家族や友人に話してみるのも有効です。

第三者の視点を借りる(家族・友人・専門家)

他人と一緒に作業することで、集中力が持続しやすくなり、判断もスムーズになります。他人の目が入れば「これ、実はもう使ってないよね」と冷静に気づけることも多いです。

また、整理収納アドバイザーなどのプロに相談すれば、癖や傾向を客観的に分析してもらえるため、無理のないやり方が見つかります。家族や友人に軽く「一緒に10分だけ」と声をかけるだけでも、気持ちのハードルはぐっと下がります。

片付け支援サービスを活用して仕切り直す

自力で難しいと感じたら、一度プロに「リセット」してもらうのも有効です。片付けの専門家は、状況に応じた整理・収納のアドバイスだけでなく、気持ちの整理にも寄り添ってくれます。

無理にすべてを自分で抱え込まず、外部の手を借りることも前向きな選択です。環境や行動の土台を整えることで、その後は自分のペースでも維持しやすくなります。

まとめ:片付けはプロの力を借りて「整える一歩」を踏み出すことも大切

片付けには正解がなく、自分に合ったやり方を見つけることが何よりも重要です。ひとりで抱え込まず、必要に応じてプロの手を借りることで、無理なく整った暮らしが実現できます。一歩を踏み出す勇気が、快適な生活への第一歩です。

ひとりで整理を進めることに不安や負担を感じているなら、信頼できる専門サービスを活用するのも賢い選択です。遺品整理の相談所では、片付けの悩みに寄り添いながら、状況に応じた実践的なサポートをご提供しています。

片付けに行き詰まりを感じたときはプロの力を借りて、暮らしを立て直すきっかけをつかんでみてください。まずは無料相談から、お気軽にご利用いただけます。

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします