自宅が火事に遭ったら、何をすればいいのか分からず、途方にくれる人も多いのではないでしょうか。火事の後片付けは、通常の家の片付けと作業内容が大幅に異なるほか、余分な費用もかかります。

ご自身や周囲の方が火事の被害に遭われた方や、火事の後片付けについて知りたい方は、参考にしてみてください。

この記事を読んで分かること

- 火事が起きる原因

- 火事の後片付けをする前にやるべき対応

- 火事の後片付けをおこなう手順

- 火事による煤汚れを落とすポイント

- 火事の後片付けにかかる費用

- 火事の後片付けにかかる費用を抑える方法

また、今すぐ安全で信頼性の高い掃除業者に汚部屋の片付けを依頼したい方は「遺品整理の相談所」がおすすめです。

遺品整理の相談所は、お客様のニーズに最適な専門業者をご紹介するサービスです。

お見積もりは無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

火事が起きる原因で多いものは?

総務省消防庁が発表した「令和4年度版消防白書」によると、火事が起きる原因のうち最も多いのはタバコとなっています。ついで、焚き火・コンロ・放火・電気機器の順であると発表されています。

令和7年5月に発表された「令和6年(1~12月)における火災の概要」において発表されている総出火件数を見ても、タバコ・焚き火・コンロの順で火事が起きているのです。放火と電気機器の順番が入れ替わっているものの、火事の原因として上位に挙がっている事実は同様です。

タバコによって火事が起きたのは、不適当な場所にタバコを放置したことが原因で発生した事案が最も多くなっています。また、コンロを原因とする火事は、種類別ではガスコンロ・経過別では消し忘れがそれぞれトップとなっているのです。

これらの実状から、火事の原因は日常生活の不注意が多くを占めていることが分かります。火事によって平穏な生活が奪われないよう、日頃から一人ひとりが火をしっかりと管理することが重要です。

焼損程度ごとに見る建物の焼損状況

総務省消防庁「火災予防」では、火事の規模を表す焼損程度を以下の4つに分類しています。

- ボヤ

- 部分焼け

- 半焼

- 全焼

参考:火災予防|総務省 消防庁

ここでは、それぞれの焼損程度がどのような状態を表しているのかを見ていきましょう。

ボヤ

ボヤは、火事は発生したものの、建物や家具にほとんど損傷がない状態をさします。ボヤと判定される目安は、以下の通りです。

- 建物の焼損部分の損害額が火災前の建物の評価額の10%未満であり、焼損床面積が1m2未満

- 建物の焼損部分の損害額が火災前の建物の10%未満であり、焼損表面積が1m2未満

- 収用物のみ焼損

ここでいう収用物とは、国や地方公共団体などが、土地収用法に基づき公共事業のために取得する土地や建物などの財産をさします。

火災保険会社では、ボヤを「一部損」と呼び、以下の条件を満たしていると判断された場合、一部損とみなされる可能性が高くなっています。

- 建物の延べ面積のうち、焼損した部分が全体の20%未満

- 火災による損害額が、火災発生直前の建物評価額の10%以上30%未満

部分焼け

部分焼けは、建物の一部が損傷したものの、建物全体まで燃え広がらず被害が広がらなかった状態をさします。天ぷら火災やストーブ火災などが原因の火事は、部分焼けになるケースが多く見られます。具体的な部分焼けの定義は以下の通りです。

- 建物の焼損部分の損害額が、火災前の建物の評価額の20%未満

- ボヤに該当しない

火災保険の取扱いは、部分焼けの状態によって判断が異なります。ボヤと同じ定義・条件で「一部損」と判定されるケースもあれば、後述する半焼を意味する「小半損」「大反損」と判定されるケースもあるため、しっかりとした現場検証が重要です。

半焼

半焼は、建物のおよそ半分が焼損したものの、構造部分や主要設備の一部が残っている状態をさします。具体的な半焼の定義は以下の通りです。

- 建物の焼損部分の損害額が、火災前の建物の評価額の20%以上

- 全焼に該当しない

半焼の状況では、建物の修復や建て替えにかかる費用も多くなるため、火災保険の補償範囲を確認しておく必要があります。火災保険の定義では、半焼は大半損または小半損のいずれかで判断され、判断基準は以下の通りです。

| 大半損 |

|

|---|---|

| 小半損 |

|

全焼

全焼は、建物や設備が全て焼け落ち、火事のうち最も深刻な状態をさします。具体的な全勝の定義は以下の通りです。

- 建物の焼損部分の損害額が、火災前の建物の評価額の70%以上のもの

- これ未満であっても、残存部分に補修を加えて再使用できないもの

また、火災保険では以下の定義に該当した場合、全焼と判断される可能性が高まります。

- 消防署が全焼と認定した

- 焼損部分が延べ面積の70%以上である

- 火事による損害額が、火災保険の保険金額の80%を超えている

- 原状回復にかかる費用が、火災保険の保険金額を超えている

全焼になると、生活を再建するまで相当の日数や費用がかかるため、十分なサポートが必要です。

火事の後片付けをする前にやるべき対応とは

火事の後は、できるだけ早く後片付けをし、その後の生活を考えたいと思うでしょう。しかし、後片付けの前にやるべき作業をきちんとやっておくことが大切です。火事の後片付けをする前にやるべき対応の流れは、以下の通りです。

- 現場の写真を撮る

- 罹災証明書の申請

- 保険会社への連絡

- 現場の状況確認

- ライフラインの停止

- 近隣住民へのお詫び

それぞれの対応で押さえておきたいポイントについて見ていきましょう。

現場の写真を撮る

警察や消防による現場検証が終わったら、火事の現場の写真を撮っておくことが大切です。写真は、建物全体や外観だけでなく、部屋全体・焼け焦げた家財・破損した壁や床など、細かいところまで撮影しておくと、詳しい状況を記録できます。火や煙の影響を受けた箇所も記録しておくと、後の手続きがスムーズに進められます。

撮影した写真には必ず日付を記録し、後で整理しやすいように保存しておきましょう。加えて、火事によって失った財産のリストも詳しく作成しておくと、火災保険や罹災証明書の申請に役立ちます。

罹災証明書の申請

現場の状況が把握できたら、罹災証明書の発行申請を行います。罹災証明書は、火事によってどの程度被害を受けたかを証明するための重要な書類であり、火災保険の申請や税金の免除・減額、解体工事における廃棄物処理費用の減額申請などに必要です。

罹災証明書の申請は、被害を受けた場所を管轄する消防署で行い、申請には主に以下の書類が必要です。

- 罹災証明書交付申請書

- 本人確認書類

- 被害状況が分かる写真

- 委任状(代理人が申請する場合)

申請書の様式は消防署にあるほか、地域によっては、罹災証明書をウェブサイトからダウンロードできる場合があります。管轄する消防署が分からない場合は、該当する市町村のウェブサイトで調べてみましょう。申請から発行まで1~2週間かかるため、余裕を持って手続きしましょう。

保険会社への連絡

火災保険に加入している場合は、保険会社への連絡も必要です。インターネットで連絡できる保険が多くなっていますが、保険会社で定められた方法で連絡しましょう。

火災保険の請求には、さまざまな書類が必要ですが、罹災証明書の提出を求められる場合があります。手元に届いていないときは、消防署で手続きしている旨を伝えておくと良いでしょう。

現場の状況確認と後片付け

火事発生時点の正確な情報を把握し、火事後に適切な対応や修復を行うには、現場の状況確認が必要不可欠です。警察・消防・保険会社などが現地調査を行うため、後片付けはそれから行いましょう。

後片付けを行うときは、まず貴重品や金品を回収し、安全な場所で保管することが大切です。火災ゴミや燃えていないゴミは、できるだけ早い段階で処分しておくと、家の解体が必要になった場合の解体費用を抑えられます。罹災証明書があると、ゴミ処理にかかる費用の減免を受けられる場合もあるため、前もって相談しておくことをおすすめします。

ライフラインの停止

ライフラインのうち、ガスは消防署から火災の通報が入ると停止されますが、ガス以外は自ら手続きしないと停止しません。火事によって使えない状態のライフラインに料金を支払い続けるのはもったいないため、各会社に連絡し一時的に使用停止の手続きを取りましょう。

状況によっては、ガス以外のライフラインも消防署が停止手続きを取っている場合もあります。利用状況がどうなっているのか、ご自身で確認しておくと安心です。

近隣住民へのお詫び

火事により、近隣住民に大きな迷惑をかけています。特に、消火剤や水に濡れる被害・延焼などが近隣に及んでいる場合、片づける前の早い時期にお詫びが必要です。

故意の火事ではなく、実際に被害をもたらさなかった場合でも、精神的に大きな負担をかけた点について謝罪の気持ちをしっかりと伝えましょう。

火事の後片付けをおこなう手順(ボヤ・部分焼け)

火事の後片付けは、建物の延焼状況によって対応が異なります。スムーズな片付けのために、手順をふんで作業することが大切です。ボヤ・部分焼けの場合は、以下の手順で片付けを行っていきましょう。

- 煤の清掃

- 消臭

- 燃えた家財の処分

煤の清掃

煤は、家の建材や家財などが燃えることで発生し、灰や煙に含まれる物質であり、水拭きで落とすことはとても難しいものです。はたきやブラシを使って、市販の洗剤で落としていきますが、焦げ臭い原因ともなっているため清掃に時間がかかるでしょう。

火事の後の煤には有害物質が含まれている可能性もあり、ボヤであっても自分で掃除することが難しいと感じた場合は、清掃業者に依頼すると安心です。

消臭

煤を落としたら消臭作業に入りますが、煤の臭いは市販の消臭剤で落とせるものではありません。臭いを元から落としたい場合は、専門業者への依頼が必要です。

業者への依頼により、火事により発生した臭いを元から絶つことができ、その後の作業も安全に進められるでしょう。

燃えた家財の処分

火事によって燃えた家財は、自治体で定められたルールに沿って処分する必要があります。ゴミの区分や燃えた状況によっては、無料で回収してくれる・燃えるゴミとして処分できるなどの対応を受けられる自治体もあります。

無料で回収できない家財は、粗大ごみとしての処分が必要であり、手続き方法も自治体ごとで異なるため、処分方法について自治体に確認をとっておきましょう。

火事の後片付けをおこなう手順(半焼)

半焼の場合、自分で片づけることは難しく、業者への依頼が必要です。以下の手順で片付けを進めていきましょう。

- 業者への依頼

- 貴重品や思い出の品の回収

業者への依頼

半焼の状態では、煤や燃えカスを自分で清掃するのは難しいため、専門の清掃業者に依頼しましょう。同時に、リフォームや建て替えを依頼する業者選びも始めておくと良いでしょう。業者を選ぶ際には、複数の業者のなかから実績を確認し、見積もりを取ったうえで選ぶのがおすすめです。

貴重品や思い出の品の回収

火事の現場では、貴重品の盗難事件の発生リスクが高まります。「火事の後片付けをする前にやるべき対応とは」の項でも解説したように、業者と相談して貴重品や思い出の品を早めに回収しておきたいものです。

現場は、火事の影響で足元が不安定になっている場合も多いため、業者が安全確認を行うケースも多く見られます。現場に立ち入る前に、必ず業者の判断を仰ぎましょう。

火事の後片付けをおこなう手順(全焼)

全焼した家には住むことができないため、後片付けではなく解体が必要です。手順で解体手続きを進めていきましょう。

- 仮住まい探し

- 解体業者へ依頼

仮住まい探し

まず、家の解体や建て替えが完了するまでの仮住まいを確保しましょう。自治体によっては、仮住まいとして公営住宅の利用を許可しているところがあり、民間の賃貸住宅よりも安い賃料で借りられます。

不動産業者に出向き、仮住まい用のアパートを探してもらう方法もあるため、できるだけ早く仮住まいを探し住む場所を見つけましょう。

解体業者へ依頼

仮住まいを確保したら、家の解体・建て替えを依頼する業者を複数ピックアップし、現場を調べてもらったうえで見積もりを取りましょう。火事による解体作業は、通常の解体作業よりも料金が高くなることがほとんどであるため、必ず複数の業者に現場の状況を見てもらいましょう。

全焼した家は、できるだけ早く解体したいと考える人がほとんどですが、見積もりを取って最適な業者を見つけることが大切です。

火事により発生した煤が落ちにくい理由とは

火事により発生した煤は、自分で落とそうとしても難しく、場合によっては健康被害が発生する可能性もあります。これには、以下の理由があるのです。

- 不溶性の成分が含まれている

- 煤の粒子がとても細かい

それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。

不溶性の成分が含まれている

煤には油分や化学物質など、水に溶けにくい脂質成分が多く含まれています。一般的な汚れとは異なり、煤の成分が水に溶け込まない特性を持っているため、水や中性洗剤では落とすことができません。

煤の汚れを落とすには、重曹・クレンザー・アンモニアとエタノールを混ぜたものなどが効果的です。重曹やクレンザーはアルカリ性・アンモニアやエタノールは脂質を分解する作用があり、組み合わせて使うと煤が落ちやすくなります。

場所によっては、メラミンスポンジを使ってこすり落とす方法もあります。ただし、メラミンスポンジは表面を細かく削って汚れを落とすため、こすった場所が傷ついてしまうので、注意しましょう。

煤の粒子がとても細かい

煤は粉末状の微細な粒子であり、大きさはPM2.5と同じぐらいです。これは、一般的なマスクのフィルターでは防ぎきれないほどの大きさであり、とても細かいことが分かります。

また、煤は不完全燃焼によってできる物質であり、酸素が供給できずに一酸化炭素が発生している状態を表すものです。火の勢いで空気中に飛び散り素材に付着しますが、非常に小さく軽いうえ、目に見えない箇所にも煤粒子が付着しており、全てを取り除くのが困難です。

さらに、油分だけでなく化学物質も含まれる可能性が高く、煤落としによって健康被害を及ぼすおそれもあるのです。

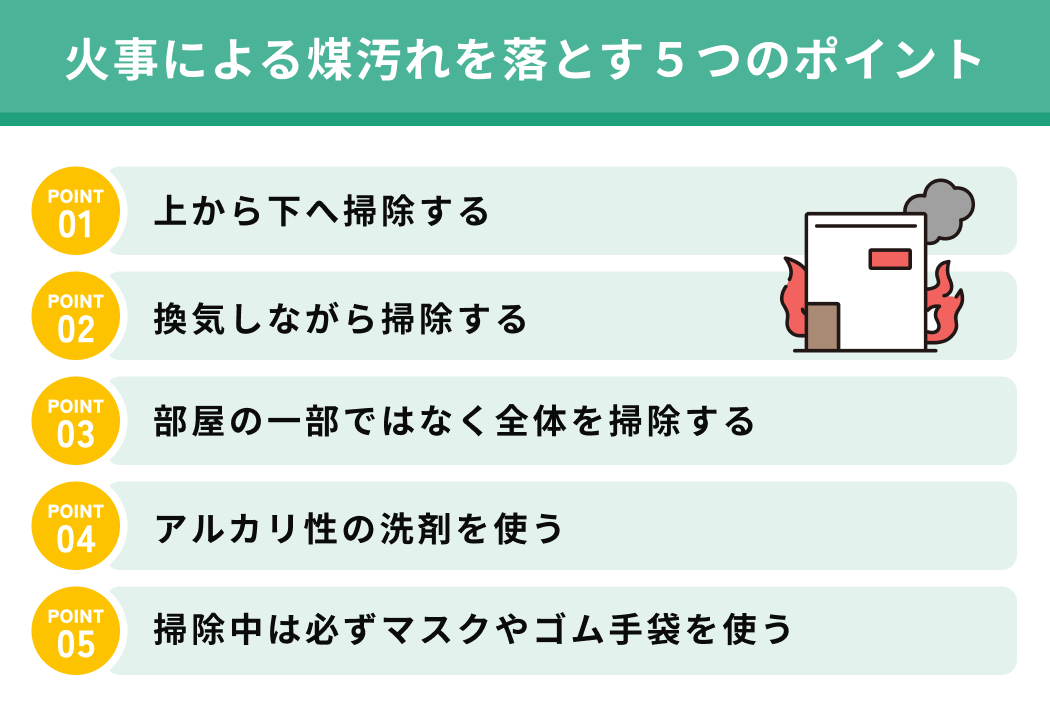

火事による煤汚れを落とすポイント

火事の煤汚れを自分たちで掃除して落とすときは、健康被害を防ぐために以下のポイントを押さえておくことが重要です。

上から下へ掃除する

床は煤汚れが溜まりやすくなっています。一般的な掃除と同じように、煤汚れを落とす際にも、上から下へ掃除することを意識しながら進めていくと、効率良く作業できます。

順番の例として、天井→壁→床、家具→床、天井→窓ガラスなどがあります。逆の順番で掃除してしまうと、掃除した場所に汚れがもう一度落ちてしまい、再度掃除しなくてはいけません。ムダのない掃除をするために、上から下へ順番に掃除していきましょう。

換気しながら掃除する

部屋の掃除を始める前に、壁や床の表面に付着している煤を落として換気すると、臭いが取れやすくなります。部屋に煤の粒子が残っていると臭いも残るため、焦げ臭さが気にならなくなるまで換気が必要です。

掃除中に換気をするのはもちろんのこと、掃除が終わった後も、煤の粒子を完全に部屋の外に出すため、1週間から1か月程度換気を続ける必要があります。

部屋の一部ではなく全体を掃除する

煤の粒子はとても軽く、目に見えない箇所にも粒子が付着しています。一部分にしか煤が付着していないように見えても、家具を含めた部屋全体を掃除しましょう。

また、煤を広げないようにするため、以下の点も注意しましょう。

- 乾いたブラシで煤を払い落としてから拭く

- 力を入れてゴシゴシ焦らない

- 拭き取るときは一方向に拭き取る

ゴシゴシこすってしまうと、煤が広がるだけでなく建材を傷めてしまうため、十分注意しながら汚れを落としていきましょう。

アルカリ性の洗剤を使う

先述したように、煤汚れは水や中性洗剤では十分に落ちません。アルカリ性の洗剤や、重曹・クレンザー・アンモニアとエタノールを混ぜたものなどを使いながら、丁寧に掃除することが重要です。

汚れを落ちやすくするには、先に洗剤を塗布して浸透させると効果的です。自分で掃除する場合、市販の洗剤による掃除は非常に時間がかかるため、清掃業者が使っている業務用の洗剤を使うのも良いでしょう。

掃除中は必ずマスクやゴム手袋を使う

煤には、アスベストやダイオキシンなどの発がん性物質が含まれる可能性があり、掃除中に触れたり吸い込んだりするリスクがあります。健康被害を防ぐため、必ずマスクやゴム手袋を着用して掃除しましょう。

粒子が細かい煤の吸い込みを防ぐには、遮断率試験で微粒子濾過率(PFE)の基準を満たしたマスクを選ぶのがおすすめです。

遺品整理の相談所では、当社がおすすめする優良な業者が加盟しており、予算にあった業者をご提案します。お困りの際は、ぜひお問い合わせください。

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします

火事の後片付けにかかる費用

火事の後片付けには、当然ながら費用がかかります。費用相場が分からない・どのぐらいかかるのか事前に目安を知っておきたいなど、費用についての疑問を抱えている方も多いでしょう。片付けにかかる費用として、主に以下の項目があります。

- 解体費用

- ごみ処理費用

- 清掃費用

ここからは、それぞれの費用の詳細について解説します。

解体費用

建物の解体が必要な場合は、解体費用がかかります。建物の構造によって、解体費用の相場は以下のように分かれています。

| 木造住宅 | 31,000円から44,000円 |

|---|---|

| 鉄骨造り住宅 | 34,000円から47,000円 |

| RC(鉄筋コンクリート)住宅 | 35,000円から80,000円 |

(いずれも1坪あたり)

ただし、火事による建物解体の場合は、特殊な処理や安全対策が必要となるため、上記の相場よりも高くなる傾向が見られます。火事の状況によって、燃えた部分と燃えていない部分を分けて処理が必要になると、作業がより複雑化し、費用がさらに高くなるのです。

また、解体費用の相場は現場の立地や損傷状況・残置物などによって大きく変わってくるため、上記の相場はあくまでも目安と考えておく必要があります。詳しい費用を知りたい場合は、業者に見積もりを依頼し現場を確認したうえで費用を提示してもらいましょう。

解体にかかる諸経費には、以下のようなものがあります。解体費用に含まれている場合や、諸経費として提示されている場合などがあるため、諸経費の内訳を確認しておくと安心です。

- 足場設置費用

- 家の養生費用

- 解体する重機の燃料費用

- 消臭費用

- 役場への申請代金

ごみ処理費用

火事によって発生したゴミは、一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、大まかな区分は以下のようになっています。

| 一般廃棄物 | 火事によって発生した火災ゴミ・罹災ゴミ (燃えカス、焼けた家具・家電・衣類など) |

|---|---|

| 産業廃棄物 | 解体工事によって発生した廃棄物 (建物の廃材など) |

これらのゴミは、収集できる業者が異なり、一般廃棄物は一般廃棄物処理業者・産業廃棄物は解体工事業者が収集し処分します。通常の建物解体であれば、廃材を分別してリサイクルできる分処理費用を抑えられますが、火事で焼けた建材や家具はリサイクルができません。罹災ゴミとしての処分が必要となり、費用もかかってしまうのです。

火災ゴミや罹災ゴミの量が少なければ、通常のゴミと同じように自治体で回収ができる場合もあります。ゴミの分別について分からない点があれば、業者に相談しながら適切に処理していきましょう。

清掃費用

ボヤもしくは部分焼けの火事で、清掃が必要な場合は、専門業者もしくは特殊清掃業者への依頼が必要です。料金は業者や作業内容によって大きく異なるため、解体と同じく事前に見積もりを依頼しておきましょう。

見積もりの内容を確認する際は、作業内容の内訳を把握し、現場の状態に合った見積もり内容であるかを見極めることも重要です。

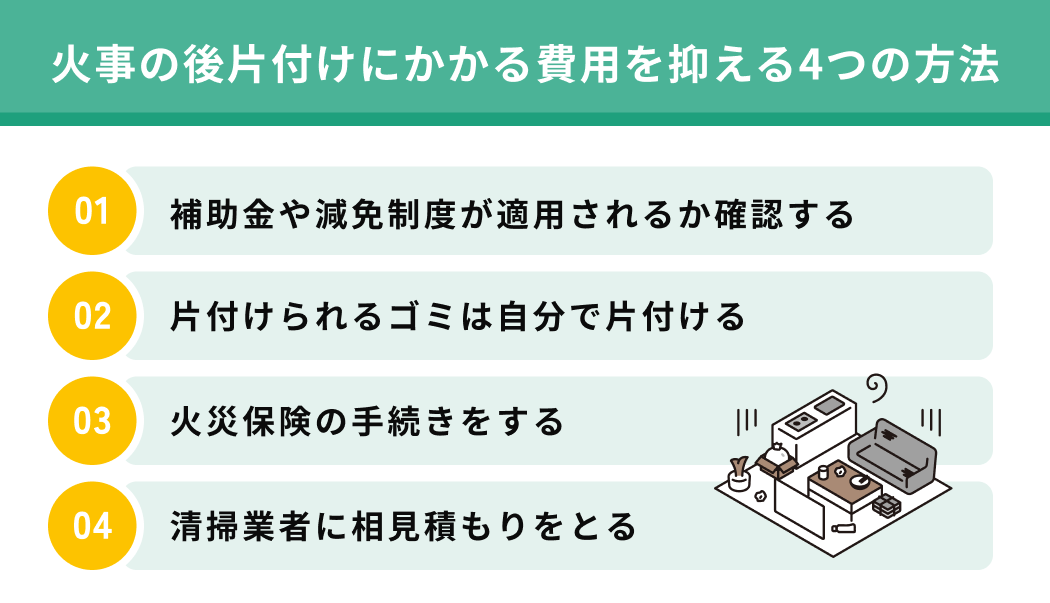

火事の後片付けにかかる費用を抑えるには

火事の後片付けには多額の費用がかかるが、今後の生活のために少しでも出費を抑えたいものです。以下の方法から複数の方法を取り入れ、費用を抑えられるよう検討してみましょう。

補助金や減免制度が適用されるか確認する

自治体によっては、火事の後片付けに対して補助金を受けられるところや、固定資産税の減免制度を設けているところもあります。また、災害見舞金制度を設けている自治体もあり、補助金や減免制度を受けられると後片付けにかかる費用負担を大幅に抑えられます。

これらの制度を利用するには、「火事の後片付けをする前にやるべき対応とは」の項で触れた罹災証明書の提出が必要となるため、早めに手続きを取っておきましょう。

片付けられるゴミは自分で片付ける

自治体の処理施設へ自分で廃材を持ち込むと、費用を抑えられる場合があります。ただし、自治体によって持ち込みの可否や持ち込み可能なゴミが異なるほか、片付ける際の安全対策が必須です。

特に、現場に重い廃材や鋭利な破片が残っている場合は、安全対策を徹底しながらゴミの片付けを行いましょう。安全が守られない場合は、費用がかかっても業者に依頼することが大切です。

火災保険の手続きをする

火災保険に契約している場合は、火事による金銭面での損失を抑えるために、必ず手続きを取りましょう。契約内容によっては、補償内容に片付け費用が含まれる場合もあります。

家の解体を始めるのは、保険会社や自治体への連絡や罹災証明書の発行・ゴミ処理などの手続きが済んでからにしましょう。これらの手続きの前に解体してしまうと、現場の状況が確認できず保険金の支払いに支障が出る場合があるためです。

清掃業者に相見積もりを取る

清掃費用の項でも触れたように、現場の広さや火事の被害状況によって、必要な作業内容が異なります。正確な費用は見積もりを取って初めて分かるため、業者の相見積もりが必須です。

火事の後片付けにかかる費用は、業者によって大きく異なりますが、現場までの距離や他の工事の進行状況なども費用に関係します。必ず複数の業者から見積もりを取り、作業内容や費用が条件に合う業者を選びましょう。

まとめ:火事の後片付けを安全かつスムーズに進めるには専門業者への依頼がおすすめ

この記事では、火事の後片付けについて作業手順や費用などを解説してきました。火事の後片付けを専門業者に依頼すると、短期間でしっかりと処理してもらえるほか、健康被害のリスクもなくなります。後片付けに付随する手続きの相談もでき、火事後の不安な気持ちを支えてもらえるでしょう。

「火事の後片付けに不安を感じている方」や「突然家が火事に遭い、何から手を付けていいのか分からない方」は、専門の特殊清掃業者に依頼することをおすすめします。業者に依頼することで、不要な物を手早く適切に撤去することができ、家財整理にかかる負担を軽減できます。

ただし、特殊清掃業者の料金やサービス内容は、業者ごとに違うため、複数の業者から相見積もりを取り、料金や作業内容、信頼性などを比較検討することが大切です。

まずは、信頼できる特殊清掃業者に見積もりを依頼してみてください。適切な業者選びと準備で、無理のない費用で満足のいく遺品整理を実現しましょう。

遺品整理の相談所では、優良な業者が加盟し、業界トップクラスの安価な料金でサービスを提供しています。お困りの際は、ぜひお問い合わせください。

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします