整理整頓がうまくできると、暮らしや仕事の質が大きく変わります。「片付いている空間」は見た目がスッキリするだけでなく、時間や心にも余裕を生み出してくれます。

一方で、「片付けたいけど続かない」「どこから手をつければいいか分からない」と悩む人も多いのではないでしょうか。

この記事では、整理整頓の基本的な意味から、その必要性や得られる効果、注意点、そして苦手な人に向けた対策まで解説します。

この記事を読んで分かること

- 整理整頓の基本的な意味と役割

- 現代社会で整理整頓が必要とされる理由

- 整理整頓がもたらす具体的なメリット

- 仕事における整理整頓の重要性

- 整理整頓に潜むデメリットと注意点

- 整理整頓が苦手な人への対策と習慣化のヒント

遺品整理の相談所は、お客様のニーズに最適な専門業者をご紹介するサービスです。

お見積もりは無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

整理整頓とは?基本の意味と役割

「整理整頓」とは一体どういう行為を指すのでしょうか?ここでは、「整理」と「整頓」の言葉の意味や違いを明確にし、それぞれが果たす役割について解説します。正しく理解することで、日々の片付けや管理がぐっと楽になるでしょう。

- 整理とは「無駄な物・不要な物を処分すること」

- 整頓とは「きちんと片付けること」

整理とは「無駄な物・不要な物を処分すること」

整理とは、「今の自分にとって必要でないものを取り除くこと」を指します。物理的な物品だけでなく、情報やスケジュールなどにも応用できる考え方です。

例えば、不要な書類や重複する予定を整理すれば、空間や時間に余白が生まれ、管理がしやすくなります。また、整理は「何が必要で、何が不要か」を判断する力が求められる行為でもあり、選ぶ力・決断力が養われます。

こうした整理の考え方は、仕事のタスク管理や生活の優先順位づけにも活かせます。

整頓とは「きちんと片付けること」

整頓は、必要な物を使いやすいように配置し、見た目を整える行為です。「片付け=整頓」と思われがちですが、整頓は単に見た目をキレイにするだけではありません。重要なのは、「どこに何があるか」がすぐにわかる仕組みをつくることです。

ラベリングや定位置管理など、維持しやすい工夫が整頓には欠かせません。これにより、片付けのハードルが下がり、習慣化にもつながります。

整理整頓はなぜ必要なのか?その理由と背景

なぜ私たちは整理整頓を求められるのでしょうか?それは単なる「片付け」以上に、現代の生活や働き方に深く関わっているからです。

ここでは、整理整頓の必要性を社会的・心理的な観点から見ていきましょう。

- 情報・物・時間があふれる現代だから

- 心と空間はつながっているから

- 社会や教育の現場でも重視されているから

情報・物・時間があふれる現代だから

現代はモノ・情報・人間関係が複雑化し、無意識のうちにストレスや混乱を抱えやすい社会です。スマホ一台で膨大な情報に触れられる一方、それを整理・管理する力が求められています。また、所有する物の量が増えれば、探し物や片付けにかかる時間も比例して増加します。

「整理整頓できる力=整える力」は、複雑な社会を生き抜くスキルとして注目されているのです。

心と空間はつながっているから

「部屋が散らかっていると集中できない」と感じたことはありませんか?心理学では、視覚的なノイズが思考の邪魔をすると考えられており、整理整頓はメンタル面でも大きな効果を発揮します。

片付いた空間は、心を落ち着かせ、行動のハードルを下げます。「視覚的ストレス」を減らすことで、気持ちの余裕や前向きな気持ちが育まれるのです。

社会や教育の現場でも重視されているから

整理整頓は個人のスキルとしてだけでなく、教育やビジネスの現場でも「基本的な生活習慣」として広く重視されています。以下に、その具体的な場面を紹介します。

【小学校などの教育現場】

- 学習習慣・生活習慣の一環として机や持ち物の整理が指導される

- 自立心や集中力を育てるための環境づくりに活用されている

【企業の職場環境づくり】

- 5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)活動の一環として導入

- 衛生・安全・作業効率向上の観点から必要不可欠

【就職活動・ビジネスマナーの評価項目】

- 身の回りの管理ができる人=計画性・誠実さがあると見なされやすい

- 「整理整頓ができる人」は、信頼や好印象につながる

上記のように、整理整頓は社会的にも重要視される行動であり、「できる人」として評価されるベースになります。

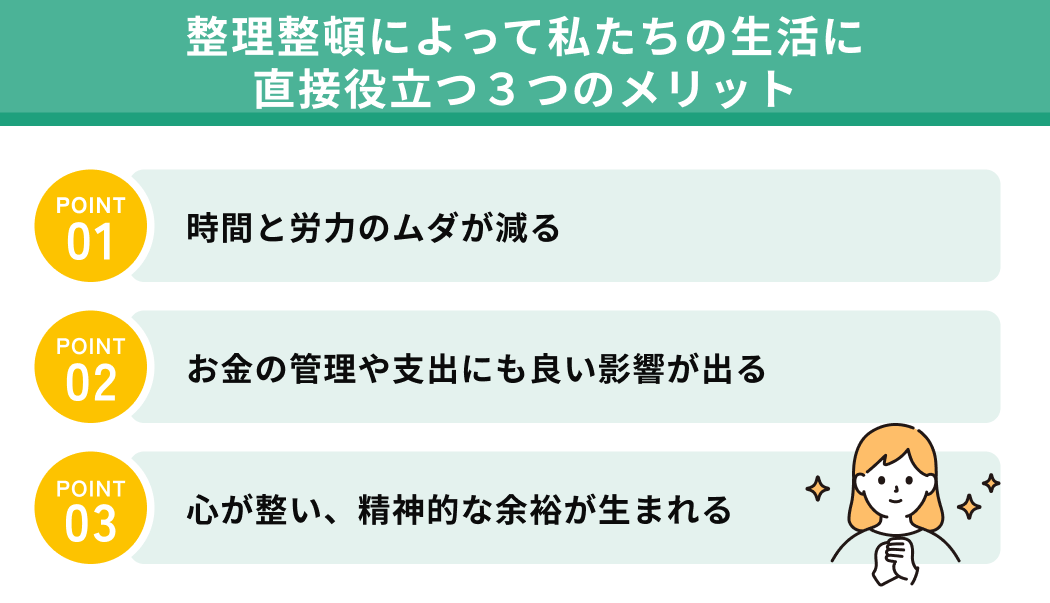

整理整頓によって得られる具体的なメリット

整理整頓は「なんとなく良さそう」と思われがちですが、実は明確で実用的な効果が数多くあります。暮らしの質を高め、日々のストレスを減らすための鍵ともいえるのです。

ここでは、時間やお金の節約、メンタルの安定など、私たちの生活に直接役立つメリットを具体的に紹介します。

時間と労力のムダが減る

整理整頓された環境では、「どこに何があるか」が明確になるため、探し物の時間が劇的に減ります。その結果、日々の家事や仕事の流れがスムーズになり、作業効率も向上します。

探す時間が短くなることで、ストレスも自然と軽減されるでしょう。浮いた時間は、趣味を楽しんだり家族と過ごしたりする時間に充てられ、自分らしい暮らしに近づけます。

お金の管理や支出にも良い影響が出る

整理整頓が進むと、自分が何を持っているのかを把握しやすくなります。結果として、同じ物を二重に買ってしまう事態を防げるため、無駄な支出の削減が可能です。

また、在庫状況が視覚的にわかりやすくなり、買い物の計画も立てやすくなります。必要な物にだけお金を使えるようになり、浪費を抑える意識も自然と高まるでしょう。

さらに、「安いから買う」のではなく「本当に価値があるか」を基準に選べるようになり、消費の質が変わっていきます。

心が整い、精神的な余裕が生まれる

部屋が散らかっていると、視界に入る情報が多くなり、脳が常に処理を求められて疲れやすくなります。整理整頓によって視覚的なノイズが減ると、精神的な負担が軽くなり、心にゆとりが生まれるわけです。

気持ちが整ってくると、集中力や判断のスピードが上がり、物事をスムーズに進めやすくなるでしょう。空間に余白があることで、思考や感情にも余白ができ、落ち着いた状態を維持しやすくなります。

さらに、整った環境の中で過ごす自分に対して肯定的な気持ちが芽生えやすくなり、自己肯定感の向上にもつながります。

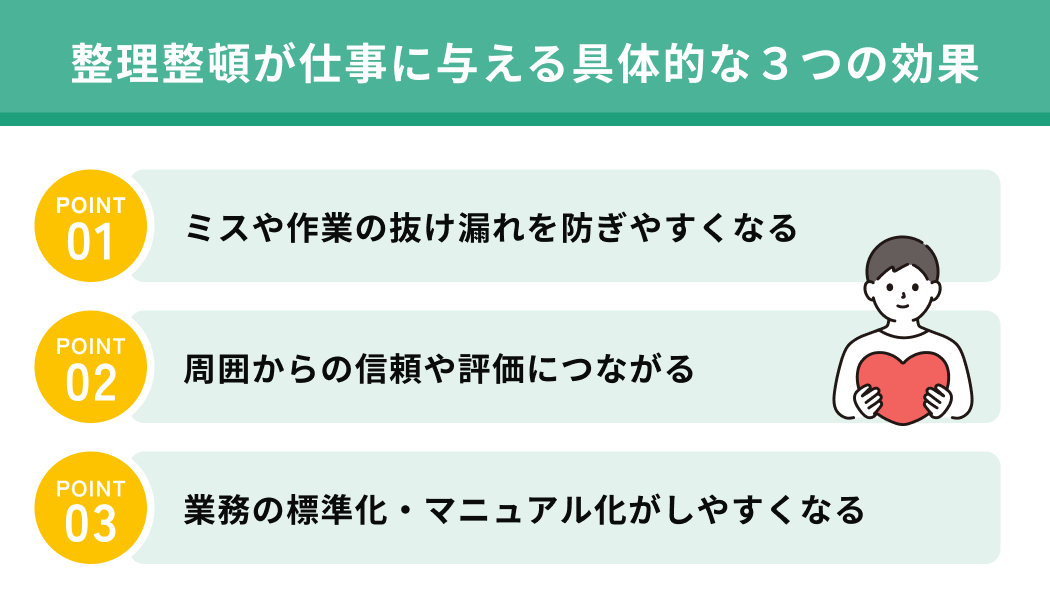

整理整頓は仕事のパフォーマンスを高める!

仕事の効率を上げたいなら、まずは身の回りの整理整頓から見直してみましょう。職場環境が整うと、業務の精度やスピード、そして周囲からの評価にも良い影響が現れます。

ここでは、整理整頓が仕事に与える具体的な効果を詳しく解説します。

ミスや作業の抜け漏れを防ぎやすくなる

整理整頓された職場では、必要な書類やデータをすぐに取り出せるため、情報の見落としや確認漏れが起こりにくくなります。物の配置やファイルの順序が整っていると、業務の流れも可視化されやすくなるためです。

以下のような環境が整うと、ミスや抜けの防止につながります。

- 必要な情報を探す時間が減り、再確認がスムーズになる

- タスクや作業手順が明確になり、優先順位をつけやすくなる

- 作業の流れを視覚的に把握でき、次にやるべき内容が見えやすくなる

こうした仕組みによって、日々の業務に対する集中力や安心感も高まりやすくなります。業務の正確性を向上させたいときは、まずはデスクまわりや資料の整理から始めてみるとよいでしょう。

周囲からの信頼や評価につながる

整ったデスクや共有スペースは、職場内での印象を良くします。上司や同僚、取引先に対しても、誠実で几帳面な印象を与え、信頼につながりやすくなるでしょう。見た目が整っていることで、業務に対する姿勢や責任感の強さが伝わりやすくなります。

細かな部分にも気を配れる人物として評価されやすくなる点も、整理整頓の大きな利点です。チームで共有する物品を丁寧に扱うことは、職場全体の士気や協力関係にも好影響をもたらします。

業務の標準化・マニュアル化がしやすくなる

物の配置や業務手順を「見える化」することで、マニュアル化が容易です。誰が担当しても同じ結果が出せるような仕組みを構築しやすくなり、作業の再現性が高まります。

その結果、新人教育や引き継ぎがスムーズになり、属人化を防ぐ体制づくりに貢献できるでしょう。業務の効率化と安定化を図る上でも、整理整頓は欠かせない要素といえます。

整理整頓のデメリットと注意点

整理整頓には多くのメリットがありますが、一方でやりすぎや方法の選び方によっては、かえってストレスや混乱を招いてしまうこともあります。実践の際は、自分に合ったバランスや進め方を見極める視点が欠かせません。

ここでは、整理整頓に取り組む際に気をつけたい落とし穴とその対処法について解説します。

- 片付けすぎがストレスになることもある

- 整理整頓に時間をかけすぎる場合がある

- 自分に合わない方法で挫折しやすくなる

片付けすぎがストレスになることもある

整理整頓を極端に意識しすぎると、理想の状態を常に維持しなければならないというプレッシャーに疲れてしまう場合があります。完璧を求めるあまり、少しの散らかりさえ許せなくなり、精神的にイライラしやすくなる傾向も見られます。

また、自分の基準を他人にも押し付けてしまうと、家族や職場内で摩擦が生じやすくなるでしょう。整理整頓はあくまで自分が快適に暮らすための手段であり、適度な柔軟性を持つことが大切です。

整理整頓に時間をかけすぎる場合がある

片付けを続けるうちに、本来の目的を見失い、整理整頓そのものに意識が向きすぎてしまう場面も見られます。例えば、収納や見た目の美しさにこだわるあまり、必要なものまで処分してしまい、後から買い直す手間やコストが発生するケースもあります。

また、「使いやすさ」よりも「見た目の整い具合」を優先してしまうと、実際の暮らしや業務の動線に合わない収納になりかねません。整理整頓はあくまで生活の快適さや効率化を支える手段であるという軸を忘れないようにしましょう。

自分に合わない方法で挫折しやすくなる

SNSなどで話題の収納術や片付けルールをそのまま取り入れた場合、見た目は整っていても、自分の生活スタイルや性格に合わなければ維持が難しくなります。「やってみたけれど続かない」と感じて挫折してしまうのは、方法が合っていないだけというケースも多いです。

人によって「心地よく感じるレベル」や「片付けやすい動線」は異なるため、自分にとって無理のないスタイルを見つけることが大切です。完璧を目指すのではなく、少しずつ改善しながら進めていくという柔軟な姿勢が成功のカギといえるでしょう。

整理整頓をしたいけれど「どうしても自分では難しい」「やっても続かない」と感じる人がいるかもしれません。そういったときは、遺品整理の相談所へご連絡ください。ご自身のペースやお悩みに寄り添いながら、無理のない方法で一緒に進められます。

整理整頓が苦手な人に共通する課題と対策

整理整頓がうまくできないと悩む人は少なくありません。しかし、その背景には性格や環境、思考のクセなど、個人差のある理由が存在します。

ここでは、整理整頓が苦手な人に見られる傾向と、無理なく克服していくための具体的な対策を見ていきましょう。

- 整理整頓が苦手な人に多い傾向とその対処ポイント

- 習慣化のための小さな工夫

- 人に頼る・サービスを活用するのもひとつの方法

整理整頓が苦手な人に多い傾向とその対処ポイント

片付けが苦手な人には、いくつかの共通した傾向があります。代表的なのは、「もったいない」「いつか使うかもしれない」という気持ちが強く、物に対する執着が手放しを難しくしているケースです。

また、片付けの優先順位をつけるのが苦手で、何から手をつけていいかわからず思考が停止してしまうこともあります。その結果、片付けに着手できずに先送りになりがちです。

こうした状況に対しては、「判断が難しいのは当然」「迷うのは誰にでもある」と受け止め、自分を責めすぎないことが出発点になります。心理的なハードルを下げるだけでも、整理への第一歩が踏み出しやすくなります。

習慣化のための小さな工夫

整理整頓は、一度に完璧を目指すよりも、日々の習慣に組み込むほうが継続しやすくなります。例えば以下のような、小さな行動から始めるのがおすすめです。

- 「1日1か所だけ片付ける」など、範囲を限定して取り組む

- 「5分タイマーをかけて集中する」といった短時間作業を習慣化する

- 片付けた場所の写真を記録して、変化を視覚的に残す

- ToDoリストを活用して、進捗を見える化する

こうした工夫により、自分の努力を実感しやすくなり、達成感がモチベーションの維持につながります。ルールに縛られすぎるのではなく、「無理なく続けられること」を重視する意識が重要です。

人に頼る・サービスを活用するのもひとつの方法

整理整頓が苦手な人ほど、「自分ひとりでなんとかしよう」と抱え込んでしまいがちです。そういった場合は、家族や同居人と一緒に取り組めば、協力体制が生まれ、継続のハードルも下がります。

整理収納アドバイザーや片付けサポートの専門家に相談すれば、本人の性格や環境に合ったやり方を客観的に提案してもらえます。一時的な依頼ではなく、「習慣づけるために学ぶ」という視点で活用すれば、長期的な効果が期待できるでしょう。

業者によっては初回相談が無料のサービスもあるため、気軽に問い合わせてみるのも有効です。整理整頓が苦手だからこそプロに聞いてみるという行動が、現状を変える大きなきっかけになります。

まとめ:整理整頓は「整える力」を育てる第一歩

整理整頓は、単に部屋をきれいにする作業ではなく、自分の暮らしや思考を整える力を育てるための大切なプロセスです。苦手意識がある場合でも、少しずつ自分に合った方法を見つけていけば、無理なく続けられるようになります。焦らず、一歩ずつ前に進めることが、整った日常への近道です。

もし一人では難しいと感じた場合は、遺品整理の相談所にご連絡ください。片付けや整理整頓のサポートを通じて、あなたの生活スタイルに合った実践的な方法をご提案いたします。無理なく続けられる整理整頓の第一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか。

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします