「片付けが苦手」「片付けなきゃと思いながら先延ばしにしてしまう」

そんな悩みを抱えている人は少なくありません。けれども、片付けには単なる掃除以上の大きな効果があります。部屋が整えば、心が整い、生活や行動にも前向きな変化が起こりやすくなります。

この記事では、片付けによって得られる精神的・生活的なメリットはもちろん、見落とされがちなデメリットや習慣化のコツまでを解説します。

この記事を読んで分かること

- 片付けには精神面での効果がある

- 思考の整理にもつながる

- 日常生活の無駄が減り、効率が上がる

- 家族関係や生活リズムにも好影響がある

- 子どもの習慣形成にも役立つ

- 片付けは整える力を育てる入り口になる

遺品整理の相談所は、お客様のニーズに最適な専門業者をご紹介するサービスです。

お見積もりは無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

片付けによる精神的なメリットとは

片付けは単に「空間を整える作業」ではなく、心の状態にも大きく影響します。視覚的な刺激が減ることで落ち着きを取り戻しやすくなり、考えごとや判断にも集中しやすくなるといった具合です。

ここでは、片付けによって得られる精神的なメリットについて、心理的・実生活の両面から詳しく解説します。

気持ちが整い、精神的に前向きになれる

視界に入るものが整理されると余計な視覚情報の負荷が軽減され、思考が整理されやすくなります。「自分で片付けられた」という達成感は、自己肯定感や行動意欲を高めるきっかけにもなるのです。

実際に、片づけ行動に関する心理学的研究では、「片づけをすると気持ちがすっきりする」と感じている人が多く、片づけの頻度が高い人ほど精神的な健康度や気分の安定性が高い傾向があることが報告されています。

参照:目白大学大学院心理学研究科紀要第16号「片づけ行動の心理学的研究—青年後期と成人初期を対象とした検討—」

暮らしの無駄が減り、日常が効率的になる

物が整然と配置されていると、探し物の時間や動線のムダが自然と減っていきます。結果的に行動がスムーズになり、時間のゆとりが生まれやすくなるでしょう。必要な物がすぐに取り出せる環境は、ストレスの軽減にも役立ちます。

また、物の場所がはっきりしているだけで、以下の変化も期待できます。

- 同じものをうっかり買わずにすむ

- 掃除がラクになって、片付けの負担が軽くなる

- 持ち物管理がしやすくなり、買い物や支出の判断が早くなる

片付いた状態を維持すれば、時間やお金のムダがぐんと減ります。効率よく暮らすための土台として、片付けはとても実用的な手段です。

家族関係や生活のリズムが整いやすくなる

家庭内での「出しっぱなし」「どこにある?」といったストレスは、片付けによって大きく減らせます。子どもにとっても、片付けのルールがある環境は、生活習慣を身につけるきっかけになりやすいでしょう。

空間が整うことで、家族間の会話や行動にも余裕が生まれやすくなります。家庭内のコミュニケーションや暮らしの流れを整えるうえで、片付けは欠かせない要素です。

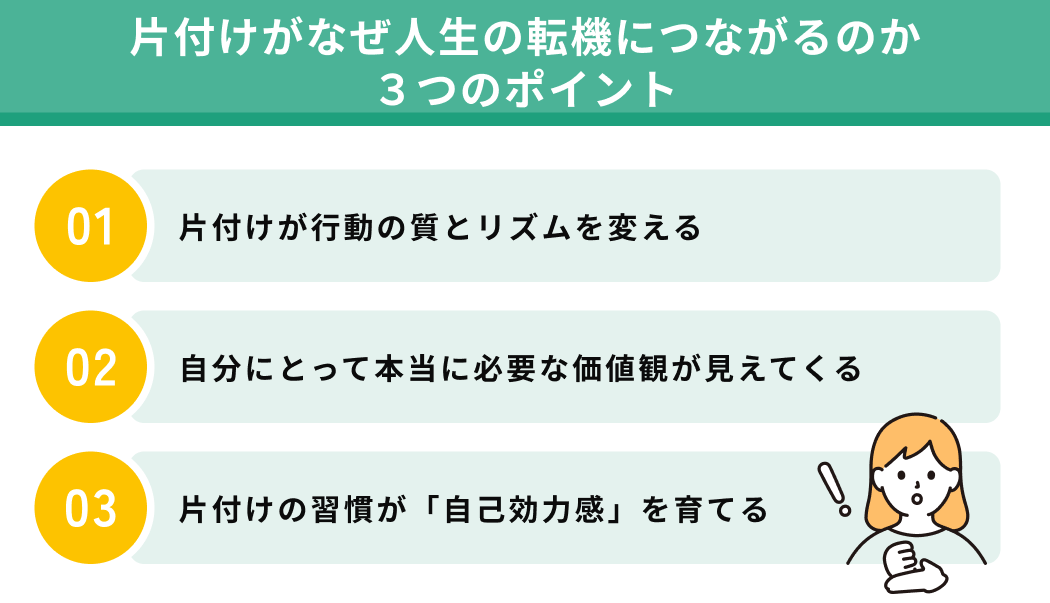

なぜ片付けは人生の転機につながるのか

片付けをきっかけに、考え方や行動パターン、人間関係まで大きく変化したという声は少なくありません。単なる空間の整理にとどまらず、生活全体を見直す「再スタートの機会」として片付けが機能しているからです。

ここでは、片付けがなぜ人生の転機につながるのか、その背景と心理的メカニズムを具体的に解説します。

片付けが行動の質とリズムを変える

部屋が整うと、まず体の動きが変わります。動線がスムーズになり、道具の取り出しや家事の手順にムダがなくなるため、動き出すまでのハードルが低くなるからです。「やらなきゃ」と思いながら先延ばしにしていたことにも、自然と手をつけられるようになります。

「まず1か所だけでも片付けてみる」という小さな行動が、暮らし全体を変える第一歩になる場合も少なくありません。日々の積み重ねの中で、行動の質は確実に変化していきます。

自分にとって本当に必要な価値観が見えてくる

片付けとは、取捨選択を通じて、自分にとって大切な物を見極める行為です。何を残して、何を手放すかを一つひとつ判断する中で、自分の価値観や優先順位が少しずつ明確になっていきます。

この意識は物だけでなく、人間関係や時間の使い方にも広がります。必要なものに囲まれた生活は、自分らしい選択や行動を後押しする基盤になります。

片付けの習慣が「自己効力感」を育てる

「自分で片付けられた」「整った空間を維持できた」という経験が自信となり、自己効力感につながります。自己効力感は、「自分にはやれる力がある」と感じられる心の土台です。

片付けのように、成果が目に見えやすく短期間で達成感を得られる行動は、自己効力感を育てるのに非常に向いています。自己効力感が育つと、新しいことにも前向きに取り組めるようになり、チャレンジへの不安が軽くなります。

「片付けられない自分」から「片付けられる自分」への変化は、人生全体の自己イメージを底上げしてくれるものです。

「片付けたいけど、続けられるか不安…」という場合は、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。遺品整理の相談所では、あなたの暮らし方やペースに合わせた実践的なサポートを提供しています。

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします

片付けのデメリットと注意点も知っておこう

片付けには多くのメリットがありますが、やり方や意識の向け方を間違えると、かえってストレスやトラブルの原因になることもあります。特に「きれいにしなきゃ」という完璧主義や、周囲との価値観の違いに配慮できない場合は、片付けの効果がうまく発揮されません。

ここでは、片付けを実践する前に押さえておきたい代表的なデメリットと注意点について紹介します。

- 後悔につながる捨てすぎに注意

- 家族や同居人との衝突リスクを防ぐ

- 完璧を求めすぎない意識が大切

後悔につながる捨てすぎに注意

片付けの勢いに乗って「とにかく手放そう」と進めすぎると、後悔する場面も出てきます。使用頻度が低くても実は必要だった物や、思い出の詰まった品まで処分してしまうケースは珍しくありません。

感情が整理できていない段階では、冷静な判断が難しくなりやすく、振り返ったときに喪失感を抱く可能性があります。「いつか使うかも」と迷う物は、いったん保留ボックスに入れる、写真に残してから手放すといった工夫も有効です。

片付けは物を減らすだけではなく、納得して選び取るプロセスである視点を意識すれば、後悔の少ない判断ができるようになります。

家族や同居人との衝突リスクを防ぐ

自分にとって不要な物でも、家族には大切な思い出だったり、必要な道具だったりする場合があります。価値観の違いを無視して勝手に処分してしまうと、信頼関係にひびが入ることもあるため注意が必要です。

子どもや高齢者は、物に対する感情的な結びつきが強い傾向があります。一方的に「使わないから捨てよう」と言うのではなく、相手のペースや気持ちを尊重しながら進めましょう。

家族間で共通のルールを設けたり、事前に同意をとったうえで一緒に選べば、トラブルを未然に防ぎやすくなります。

完璧を求めすぎない意識が大切

理想のインテリアや収納術に影響されて、「いつでも完璧な状態でいたい」と思いすぎると、かえって自分を苦しめる原因になりかねません。少しの散らかりも許せなくなり、イライラしたり自己否定につながったりするケースも見られます。

片付けは「生活を整えるための手段」であり、ゴールではありません。多少の乱れは日常の自然な一部ととらえ、柔軟に向き合う視点が必要です。

できない自分を責めるのではなく、「今日はここだけ」「時間が取れる日にやればいい」とゆるやかに構える姿勢が、長く続けるコツになります。

無理なく片付けを習慣化するための工夫

片付けを「やったほうがいい」と感じていても、続けられない・途中で挫折してしまうという悩みは少なくありません。一気に理想を目指すのではなく、小さな工夫を積み重ねながら、自分に合ったペースで続けていく気持ちが習慣化の鍵になります。

ここでは、無理なく片付けを生活に取り入れるための実践的な工夫を紹介します。

- 「5分だけ」「引き出し1個だけ」から始める

- モノの定位置を決める

- 定期的な見直しをスケジュール化する

「5分だけ」「引き出し1個だけ」から始める

「今日は5分だけ」「この引き出し1個だけ」といった小さな目標は、気負わずに始められるきっかけになります。片付けのハードルが高いと感じるときは、始めやすさを優先するのが効果的です。

少しだけでも片付けが進むと、「できた」という感覚が残り、自然と次の行動へつながります。小さな達成を積み重ねるうちに、「自分でも続けられる」という自信が育っていきます。

タイマーで5分を計る、ToDoアプリに「今日は1か所」と書き込むなど、視覚的に進捗が見える工夫もモチベーション維持に効果的です。

モノの定位置を決める

「使ったら戻す」が自然にできるようになるには、あらかじめ置き場所が決まっていることが前提になります。収納場所があいまいな物は、出しっぱなしの原因になりやすいため、すべての物に「帰る場所」をつくる意識が大切です。

家族がいる場合は、自分だけがわかる場所ではなく、誰でも迷わず戻せるようラベリングや説明書きを添えると定着しやすくなります。毎日使う物は、取り出しやすく戻しやすい動線に配置するのがポイントです。

「いつも通りに戻せる仕組み」があれば、片付けの必要が発生しにくい状態をつくることができます。

定期的な見直しをスケジュール化する

一度片付けた空間も、放っておけばまた物が溜まり、乱れやすくなります。そこで有効なのが、「〇日に1回」「月初め」など、自分に合った頻度で見直すタイミングをあらかじめ決めておく方法です。

季節の変わり目や年末、衣替えの時期など、生活の節目に合わせると無理なく続けやすくなります。スケジュール帳やスマホのリマインダーに登録しておけば、「気づいたら放置していた」という事態も防げるでしょう。

片付けは一度で終わらせるものではなく、定期的に調整しながら整え直すサイクルとして取り組むと、自然と習慣化につながります。

まとめ:片付けは「整える力」を育む第一歩となる

片付けは、単に空間をきれいにする作業ではありません。自分にとって本当に必要な物や考え方を選び取る過程を通して、思考・行動・人間関係までも整えていく力が育っていきます。

まずは目の前の一か所から、無理なく始めてみることで、暮らしの質や心のあり方にも変化が生まれます。自分らしい暮らしを実現する第一歩として、片付けに取り組んでみてはいかがでしょうか。

片付けを始めたい気持ちはあっても、なかなか着手できない場合は、専門家に相談することから始めてみましょう。

遺品整理の相談所では、片付けや整理整頓に関する悩みに、あなたのペースに合わせて丁寧に寄り添います。片付けの悩みを一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします