実家が空き家になってしまった、空き家を相続したがどうすれば良いか分からない…と悩んでいませんか?

空き家の処分は、放置すると様々なリスクがあるため、早めの対応が必要です。

この記事では、空き家の処分方法を解説し、費用や税金、手続きの流れ、さらには解体から売却まで、あなたの状況に合った最適な選択肢を見つけるお手伝いをします。

空き家問題解決への第一歩を踏み出しましょう。

この記事を読んで分かること

- 空き家の処分方法

- 各処分方法の費用や税金

- 各処分方法の手続きの流れ

また、今すぐ安全で信頼性の高い空き家整理業者に依頼したい方は「遺品整理の相談所」がおすすめです。

遺品整理の相談所は、お客様のニーズに最適な専門業者をご紹介するサービスです。

お見積もりは無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

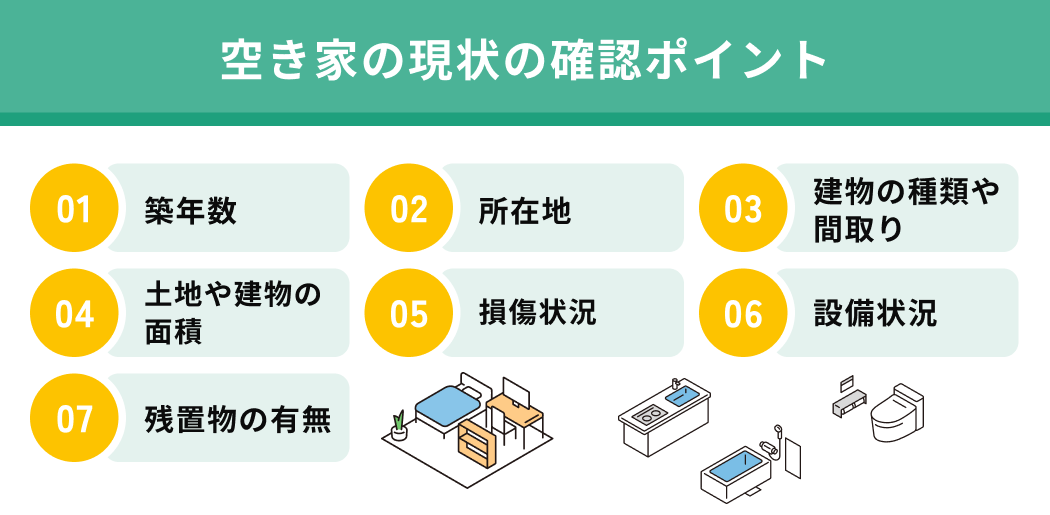

空き家処分の前に確認すべきチェックリスト

空き家の処分をスムーズに進めるためには、事前の確認が不可欠です。

後々のトラブルを防ぐためにも、以下のチェックリストを活用して、空き家の現状や権利関係、そして処分の目的を明確にしておきましょう。

これらの情報は、不動産業者や専門家との相談時にも役立ちます。まずは現状把握から始め、計画的な空き家処分を目指しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 処分したい空き家の現状 | 築年数、所在地、建物の種類、土地面積、建物面積、間取り、損傷状況、設備状況、残置物の有無 |

| 権利関係 | 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得、所有者(共有者の有無)、抵当権の有無、借地権の有無、その他権利関係 |

| 空き家処分の目的 | 売却、賃貸、解体、寄付など |

空き家を処分する前に、まずは家の中の整理や不用品の処分など、基本的な片付け作業を済ませておく必要があります。以下の記事では、空き家整理の流れや業者選び、自分で進める方法、費用を抑えるコツまで詳しく紹介しています。

処分したい空き家の現状

空き家の状態を正確に把握することは、適切な処分方法を検討するための第一歩です。以下のことを確認しましょう。

築年数は建物の老朽化の目安となり、修繕が必要かどうかの判断材料になります。所在地や間取りは、売却や賃貸の際の需要に大きく影響します。

損傷状況は、詳細に記録し、写真も撮影しておきましょう。雨漏りやシロアリ被害は、放置すると建物の価値を著しく低下させる可能性があります。

電気、ガス、水道などの設備状況も確認し、残置物の有無も把握しておきましょう。これらは、解体費用や売却価格に影響を与える可能性があります。

権利関係

空き家の権利関係は、処分をすすめていく上で非常に重要な要素です。以下の内容を確認しましょう。

権利関係の確認ポイント

- 登記事項証明書(登記簿謄本)

- 所有者(共有者の有無)

- 抵当権の有無

- 借地権の有無

- その他権利関係

まずは、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、所有者を確認しましょう。共有名義の場合は、共有者全員の同意が必要になります。

抵当権が設定されている場合は、金融機関との協議が必要です。借地権の場合は、地主との契約内容を確認し、更新料や承諾料についても把握しておきましょう。

その他、賃借権などの権利関係が存在する場合は、それぞれの権利者との調整が必要になる場合があります。不明な点は、司法書士などの専門家に相談しましょう。

空き家処分の目的

空き家処分は、単に「空き家をなくす」だけでなく、「なぜ処分したいのか」「処分後にどうしたいのか」を以下のように具体的に考える必要があります。

空き家処分の主な目的

- 売却

- 賃貸(活用)

- 解体

- 寄付

例えば、「老朽化して危険だから」という理由であれば「解体」が主な選択肢になりますし、「資産として活用したい」のであれば「売却」や「賃貸」を検討することになります。

また、「地域活性化に貢献したい」という思いがあるなら、「寄付」や自治体の空き家バンクへの登録も視野に入ってきます。

このように、まずは目的を明確にし、それに合った処分方法を検討することが重要です。

空き家処分の主な方法とそれぞれのメリット・デメリット

空き家処分の主な方法として、「売却」「賃貸」「解体」「寄付・譲渡」の4つを紹介しました。それぞれの方法には、メリットとデメリットがあり、かかる費用や手続きも異なります。

ご自身の状況や空き家処分の目的に合わせて、最適な方法を選択することが重要です。

ここでは、各方法の具体的な内容、メリット・デメリット、注意点などを詳しく解説していきます。以下の情報を参考に、総合的に判断し、後悔のない選択をしましょう。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 売却 |

|

|

| 賃貸 |

|

|

| 解体 |

|

|

| 寄付・譲渡 |

|

|

売却

空き家を売却するメリット、デメリットには、以下のものが挙げられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

空き家を売却することは管理の手間や維持費用から解放されるため、空き家を負担に感じている方におすすめの手段です。適切な手順を踏まえ、売却活動を行いましょう。

売却活動の際は不動産会社に仲介を依頼するか、自身で買い手を見つけるかの選択になります。不動産会社に仲介を依頼する場合は複数の会社に査定を取り、査定額を比較することをおすすめします。

賃貸

空き家を賃貸物件として活用するメリット、デメリットには、以下のものが挙げられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

空き家を賃貸物件として活用することで継続的な収入を得られる場合があります。初期費用が掛かる場合や管理の手間などがありますが、空き家を活用したい方におすすめの手段です。

また、賃貸には以下のような種類があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 一般賃貸 | 一般的な賃貸借契約 |

| リバースモーゲージ | 自宅を担保に融資を受け、亡くなった後に自宅を売却して返済する仕組み |

| 空き家バンク | 自治体などが運営する空き家情報サイトに登録し、入居希望者を募集 |

| その他 | 将来的に自身で住む、または親族が住む可能性がある場合は一般賃貸や定期借家契約 |

空き家を賃貸物件にする場合は空き家の所在地や間取り、状態によって適切な活用手段を検討しましょう。

解体

空き家を解体する場合のメリット、デメリットには以下のようなことが挙げられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

空き家の状態や所在地によって解体し、土地として活用したり、次の選択のために更地として保持したりすることを検討しましょう。

また、解体費用については、自治体によっては補助金制度があるため確認することをおすすめします。

寄付・譲渡

空き家を寄付・譲渡する場合のメリット、デメリットには以下のようなものが挙げられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

空き家の処分、活用に悩んでいる場合は寄付・譲渡を検討することもおすすめです。管理の手間や費用の削減ができるだけでなく、社会貢献につながることもあるでしょう。

寄付する際は寄付先の選定や受け入れ状態、譲渡所得税に注意しましょう。特に、個人に譲渡する場合の課税については事前に確認しておく必要があります。

また、寄付・譲渡先については以下が挙げられます。

| 寄付・譲渡先 | 備考 |

|---|---|

| 自治体 | 地域活性化や福祉目的で空き家を活用している場合があります。 |

| NPO法人 | 空き家を活用したまちづくりや地域支援活動を行っている団体があります。 |

| 親族や知人 | 個人に譲渡する場合は譲渡所得税について確認する必要があります。 |

空き家の所在地や間取り、状態、相手の希望によって寄付・譲渡先は適切に選定しましょう。自治体によっては空き家の寄付に対して税制上の優遇措置がある場合があります。

空き家処分にかかる費用と税金

空き家処分は、処分方法によって、かかる費用や税金の種類、金額が大きく異なるため、事前にしっかりと把握しておくことが重要です。

ここでは、売却、賃貸、解体、寄付・譲渡のそれぞれにかかる費用と税金について、詳しく解説します。これらの情報を参考に、資金計画を立て、スムーズな空き家処分を進めましょう。

| 処分方法 | かかる費用 | かかる税金 |

|---|---|---|

| 売却 |

|

|

| 賃貸 |

|

|

| 解体 |

|

|

| 寄付・譲渡 |

|

|

見落としがちな費用や税金についても解説しますので、注意して確認してください。

売却にかかる費用と税金

空き家の売却にかかる費用は以下のものが挙げられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 仲介手数料 | 不動産会社に仲介を依頼した場合に発生 |

| 印紙税 | 売買契約書に貼付する印紙代(売買価格によって金額が異なる) |

| 登記費用 | 抵当権抹消登記などが必要な場合に発生(司法書士への報酬、登録免許税) |

| 測量費用 | 土地の境界が不明確なケースに、測量した場合に発生 |

| 解体費用 | 更地にして売却する場合に発生 |

測量や解体などは空き家の状況によって必要な場合があるため、売却を行う前に確認しましょう。

空き家の売却に関わる税金には譲渡所得税・住民税があり、売却益が出た場合に課税されます。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

取得費とは土地や建物の購入代金、建築代金、購入時の手数料などをいいます。譲渡費用には仲介手数料、印紙税、測量費用などが含まれます。

税率は、所有期間によって異なります。また、居住用財産を売却した場合、3,000万円の特別控除が適用される場合があります。

賃貸にかかる費用と税金

賃貸にかかる費用には以下のものが挙げられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| リフォーム費用 | 入居者を募集する前に、必要に応じてリフォームや修繕を行う場合に発生 |

| 管理委託費用 | 不動産会社に管理を委託する場合に発生 |

| 広告費 | 入居者募集のために広告する場合に発生 |

| 火災保険料 | 火災保険への加入が必要 |

空き家の状況や場合によってかかる費用は異なります。賃貸として活用する場合は必ず確認しましょう。

また、賃貸に関わる税金には以下のものが挙げられます。

賃貸に関わる税金

- 固定資産税

- 都市計画税

- 所得税

- 住民税

固定資産税・都市計画税は土地や建物に毎年課税されるものです。所得税・住民税は家賃収入から必要経費を差し引いた所得に対して課税されます。

必要経費としては以下が挙げられるでしょう。

必要経費

- 固定資産税

- 修繕費

- 管理委託費用

- 減価償却費

減価償却費とは建物の取得価額を耐用年数に応じて分割し、毎年経費として計上するものです。

それぞれの必要経費についても空き家の状況や賃貸運営の内容によって異なるため、適切に検討・確認しましょう。

解体にかかる費用

空き家の解体にかかる費用には以下のものが挙げられます。

| 項目 | 備考 |

|---|---|

| 解体費用 | 建物の構造や規模、立地条件によって異なる(木造、鉄骨造、RC造など) |

| 滅失登記費用 | 建物を解体した場合、法務局で滅失登記を行う必要がある |

| 産業廃棄物処理費用 | 解体によって発生した産業廃棄物の処理費用がかかる |

自治体によっては、老朽化した空き家の解体費用に対して補助金制度を設けている場合があります。

また、解体後に住宅用地の特例の適用から外れると固定資産税、都市計画税額が上がる可能性があるため注意が必要です。

寄付・譲渡にかかる費用と税金

寄付・譲渡にかかる費用として、寄付先の調査費用と登記費用が挙げられます。調査費用は寄付・譲渡先を探す際に費用がかかる場合に発生するものです。

また、寄付・譲渡を行う場合は所有権移転登記の必要があり、これには登記費用として司法書士への報酬、登録免許税がかかります。

寄付・譲渡に関わる税金は場合によって異なります。個人に譲渡する場合、時価で売却したとみなされ、譲渡所得税が課税されることがあります。

以下の場合は、税制上の優遇措置があります。

| 優遇される項目 | 内容 |

|---|---|

| 所得税 | 国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合、所得控除または税額控除が受けられる |

| 住民税 | 地方公共団体に対する寄付は、住民税の控除対象となる場合がある |

| その他 | 自治体によっては空き家の寄付に対する固定資産税の減免措置がある場合がある |

寄付・譲渡先によってかかわる税金は異なるため、事前に必ず確認しましょう。

空き家処分の手続きと流れ

空き家処分は、それぞれの方法によって手続きの流れが異なります。必要な書類や手続きの期間も異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

ここでは、売却、賃貸、解体、寄付・譲渡のそれぞれの手続きの流れを詳しく解説します。これらの情報を参考に、計画的に手続きを進め、スムーズな空き家処分を実現しましょう。

手続きの途中で不明な点が出てきた場合は、専門家(不動産会社、司法書士、税理士など)に相談することをおすすめします。

売却の手続き

空き家を売却する際のステップは以下の通りです。

| ステップ | 備考 |

|---|---|

| 1.不動産会社に査定を依頼 | 複数社に依頼し、査定額や対応を比較検討する。 |

| 2.不動産会社と媒介契約を結ぶ | 媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類がある。 |

| 3.売却活動開始 | 不動産会社の広告活動、内覧対応などを行う。 |

| 4.買主と売買契約を結ぶ | 売買価格、引き渡し時期、支払い方法などを決定する。重要事項説明書の確認を行う。 |

| 5.残金決済・物件の引き渡し | 残代金を受け取り、鍵や関係書類を引き渡す。所有権移転登記の手続きも同時に行う。 |

住宅ローンの残債がある場合は、売却代金で返済できるか事前に確認が必要です。また、必要に応じてリフォーム、測量、抵当権の抹消を行う場合もあります。

賃貸の手続き

空き家を賃貸活用する手続きの流れは以下の通りです。

| 手続き | 備考 |

|---|---|

| 1.不動産会社に査定を依頼 | 複数社に依頼し、査定賃料や管理内容を比較検討する。 |

| 2.リフォーム・修繕(必要な場合) | 入居者募集の前に、必要に応じてリフォームや修繕を行う。 |

| 3.不動産会社や管理会社と契約を結ぶ | 不動産会社と媒介契約を結ぶ。または管理会社と管理委託契約を結ぶ。 |

| 4.入居者募集 | 不動産会社の広告活動、内覧対応など。 |

| 5.入居希望者と賃貸借契約を結ぶ | 契約期間、賃料、敷金、礼金、共益費、禁止事項などを決定する。 |

| 6.入居開始・物件の引き渡し | 鍵や関係書類を引き渡す。 |

不動産会社との媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約があり、管理会社との管理委託契約には全部委託と一部委託があります。いずれも空き家や物件の状況に合わせて検討しましょう。

解体の手続き

空き家を解体する際の手続きは以下の通りです。

| ステップ | 備考 |

|---|---|

| 1.解体業者に見積もりを依頼する | 複数社に依頼し、見積もり内容や対応を比較検討する。 |

| 2.解体業者と契約を結ぶ | 工期、費用、支払い方法などを決定する。 |

| 3.解体工事開始 | 必要であれば近隣住民への挨拶を行い、解体工事の騒音や振動などについて、事前に説明しておく。 |

| 4.産業廃棄物が適正に処理されたか確認する | 産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)で確認する。 |

| 5.建物滅失登記 | 解体後1ヶ月以内に法務局で建物滅失登記を行う |

床面積が80㎡を超える建物を解体する場合、解体工事前に都道府県知事へ建設リサイクル法に基づく届出が必要です。

また、解体後に自治体への届け出が必要な場合もあるため、解体を行う前に必要な届け出について各自治体などに確認することをおすすめします。

寄付・譲渡の手続き

空き家を寄付・譲渡する際の手続きは以下の通りです。

| ステップ | 備考 |

|---|---|

| 1.寄付・譲渡先を探す | 主な寄付・譲渡先は自治体、NPO法人、親族、知人などがある。 |

| 2.寄付・譲渡の条件交渉 | 受け入れ条件(建物の状態、立地条件など)を確認する。 |

| 3.寄付・譲渡契約書の作成 | 必要な場合、寄付・譲渡承諾書の作成も行う。 |

| 4.所有権移転登記 | 法務局で所有権移転登記を行う。 |

個人への譲渡の場合は必要に応じて、税務署への届出譲渡所得税の申告が必要な場合があります。

また寄付・譲渡先によっては、建物の解体が必要な場合があります。寄付・譲渡先との条件交渉や確認は注意深く行うようにしましょう。

空き家処分に関するよくある質問

ここでは、空き家処分に関するよくある質問とその回答をまとめました。これらのQ&Aを参考に、疑問を解消し、安心して空き家処分を進めてください。

状況によっては、専門家(不動産会社、司法書士、税理士、弁護士など)への相談も検討しましょう。より具体的なアドバイスを受けることができます。

Q:空き家処分に関する相談先は?

空き家処分の相談先は、空き家の状態や、あなたが何を目的に処分したいかによって異なります。適切な専門家を選ぶことで、スムーズな問題解決に繋がります。

| 相談先 | 相談できる内容 |

|---|---|

| 不動産会社 | 売却(査定、媒介契約、売却活動)、賃貸(査定、管理委託、入居者募集)、物件の管理 |

| 司法書士 | 相続登記、所有権移転登記、抵当権抹消登記など、登記に関する手続き全般 |

| 税理士 | 譲渡所得税、固定資産税、相続税など、空き家処分に関わる税金全般 |

| 弁護士 | 相続トラブル、近隣トラブル、契約に関するトラブルなど、法律問題全般 |

| 自治体の空き家相談窓口 | 空き家対策に関する情報提供、専門家(不動産会社、司法書士、税理士など)の紹介、補助金制度の案内など、自治体独自の空き家対策サービスについて |

上記の専門家は、それぞれ得意分野が異なります。それぞれの場合別で、対応する専門家に相談することが重要です。

また、多くの自治体では空き家に関する相談窓口を設けていますので、そちらも活用してみましょう。

Q:空き家を放置するとどうなる?

空き家を放置すると、以下のようにさまざまなリスクがあります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物の老朽化 | 適切な管理が行われないと、建物の老朽化が急速に進行します。 |

| 倒壊の危険性 | 老朽化が進むと、地震や台風などで倒壊する危険性があります。 |

| 犯罪の可能性 | 不法投棄や放火のターゲットになる可能性があります。 |

| 景観の悪化 | 周辺の景観を悪化させ、地域のイメージを損なう可能性があります。 |

「特定空家等」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税金が大幅に上がる可能性があります。

また、自治体から指導や勧告、命令を受け、最終的には行政代執行によって強制的に解体されることもあります。空き家を放置することはできる限りやめましょう。

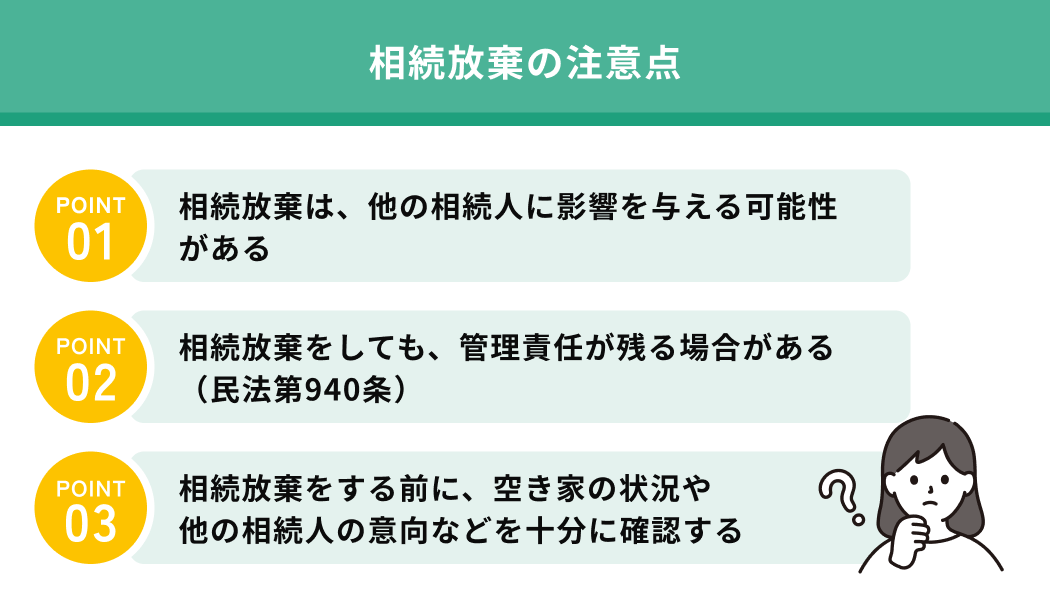

Q:空き家を相続放棄できる?

相続開始を知った日から3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に申述することで相続放棄が可能です。

相続放棄をすると、空き家を含むすべての財産(借金などの負債も含む)を相続する権利を放棄することになります。

以下のような注意点があります。

相続放棄の手続きは、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。

まとめ:最適な空き家処分方法を見つけよう

空き家の処分方法は、売却、賃貸、解体、寄付・譲渡など、多岐にわたります。それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、かかる費用や税金、手続きも異なります。ご自身の状況や空き家処分の目的、将来の計画などを総合的に考慮し、最適な方法を選択することが重要です。

不明な点や判断に迷う場合は、専門家(不動産会社、司法書士、税理士、弁護士など)に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。この記事で解説した情報を参考に、空き家問題解決への第一歩を踏み出しましょう。

遺品整理の相談所では、実績豊富な業者が加盟し、業界トップクラスの安価な料金でサービスを提供しています。

空き家処分や空き家を処分する前の遺品整理、生前整理などにお困りの際はぜひお問い合わせください。

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします