高齢化が進む現代において、「福祉整理」という言葉を耳にする機会が増えてきました。福祉整理は、単なる片付けとは異なり、高齢者や障がいを持つ方がより安全で快適な生活を送るための住環境整備を指します。

この記事では、福祉整理の基本的な知識から、具体的な進め方、費用、業者選びのポイントまで、詳しく解説していきます。

福祉整理は、ご本人だけでなく、ご家族にとっても重要な取り組みです。この記事を読むことで、福祉整理の全体像を理解し、ご自身やご家族にとって最適な方法を見つけることができるでしょう。

この記事を読んで分かること

- 福祉整理の進め方

- 福祉整理業者の活用法

- 福祉整理業者の選び方

また、今すぐ安全で信頼性の高い福祉整理業者に依頼したい方は「遺品整理の相談所」がおすすめです。

遺品整理の相談所は、お客様のニーズに最適な専門業者をご紹介するサービスです。

お見積もりは無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

福祉整理の知っておきたい基本知識

「福祉整理」という言葉は聞いたことがあっても、具体的にどのようなことを行うのか、他の整理方法と何が違うのか、疑問に思う方もいるかもしれません。

これから福祉整理の定義や、混同されやすい「生前整理」「遺品整理」との違いについて、福祉整理の基本的な知識をわかりやすく解説していきます。

福祉整理とは?

福祉整理とは、主に高齢者や障がいを持つ方が、安全で快適な生活を送れるように住環境を整えることです。

福祉整理は、単なる片付けではなく、生活の質(QOL)の向上を目的とした、より専門的な整理であると言えます。

福祉整理を行うことで、転倒などの事故を予防し、より安全な環境で生活できるようになります。また福祉整理は、ご本人だけでなく、介護をする家族の負担軽減にもつながる、非常に重要な取り組みです。

生前整理・遺品整理との違い

福祉整理とよく比較されるのが、「生前整理」と「遺品整理」です。

それぞれ目的などが異なります。以下の表でその違いをまとめました。

| 項目 | 福祉整理 | 生前整理 | 遺品整理 |

|---|---|---|---|

| 対象者 | 主に高齢者や障がい者 | 主に高齢者(本人の意思による) | 故人 |

| 時期 | 日常生活に支障が出始めた時、介護が必要になった時など | 本人の意思で、元気なうちに | 故人が亡くなった後 |

| 目的 | 安全で快適な生活環境の実現、介護負担の軽減、事故予防 | 自身の死後、家族の負担を減らす、身辺整理 | 故人の遺品を整理し、住居を明け渡せる状態にする |

| 注意点 | 本人の意思と健康状態を最優先、プライバシーに配慮 | 本人のペースで無理なく進める、専門家への相談も検討 | 遺品整理士などの専門業者への依頼も検討、遺族間のトラブルに注意 |

福祉整理、生前整理、遺品整理は、それぞれ異なる目的と対象者、実施時期を持っています。これらの違いを理解し、状況に応じて適切な整理方法を選択することが重要です。

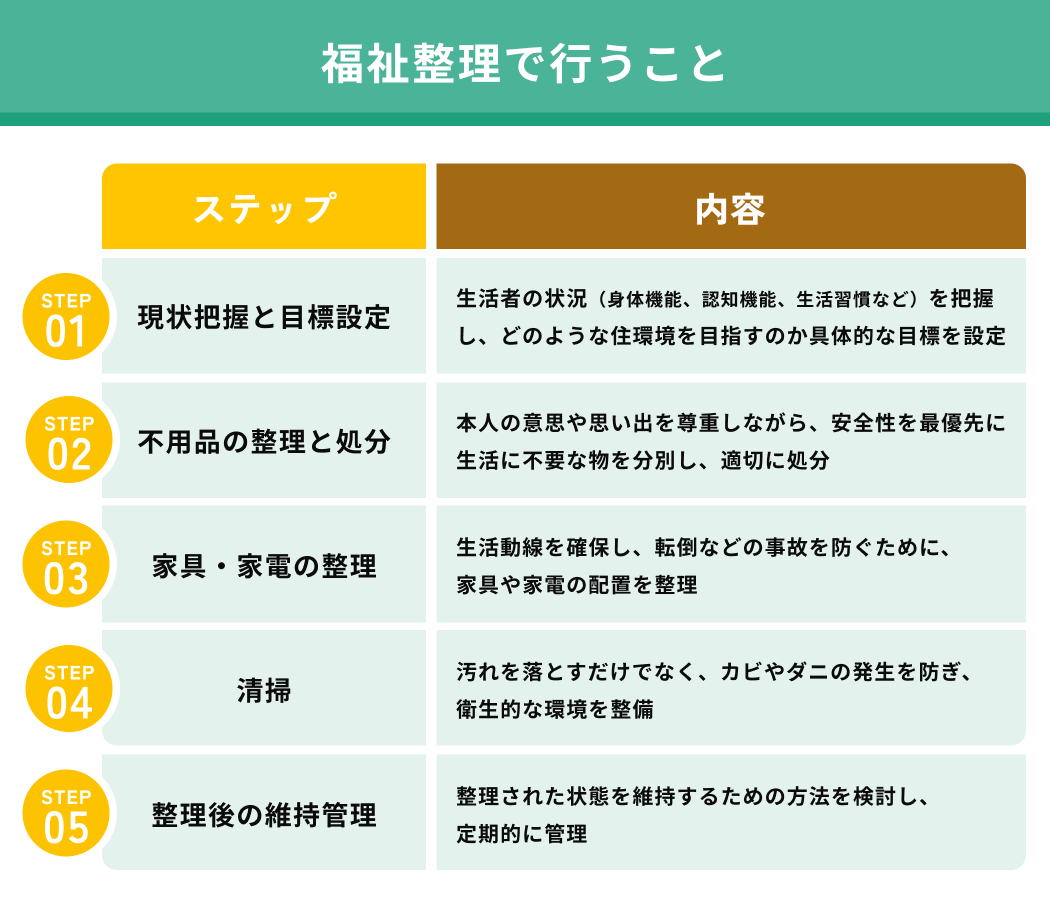

福祉整理で行うこと

福祉整理は、単に物を片付けるだけでなく、高齢者や障がいを持つ方が、安全かつ快適に生活できる環境を整えることを目的としています。

この章では、福祉整理で具体的にどのようなことを行うのか、5つのステップに分けて解説していきます。各ステップを理解することで、福祉整理の全体像を把握し、スムーズに進めることができるでしょう。

1.現状把握と目標設定

福祉整理の最初のステップは、現状把握と目標設定です。生活者の身体機能や認知機能、生活習慣などを詳しく把握し、どのような住環境を目指すのか、具体的な目標を設定することが重要です。

まずは、生活者本人への丁寧なヒアリングを行います。以下のような項目を確認すると良いでしょう。

生活者へのヒアリング項目

- 日常生活で困っていること

- 不便に感じていること

- 補助が欲しいこと

また、実際に生活空間を観察し、危険な箇所や改善が必要な箇所を見つけることも大切です。以下のような項目を観察しましょう。

観察する項目

- つまずきやすい段差がある場所

- 生活者が移動しにくい場所

- 介助に必要な物が見つけにくい場所 など

ヒアリングと観察の結果をもとに、具体的な目的を設定します。具体的な目標を設定することで、その後の作業方針が明確になります。

2.不用品の整理と処分

現状把握と目標設定ができたら、次は不用品の整理と処分を行います。安全で快適な生活空間を確保するためには、不要な物を減らすことが不可欠です。

不用品の整理は、単に物を捨てるのではなく、生活者本人や家族の気持ちに寄り添いながら進めることが大切です。

以下の表のように物を「必要な物」「不要な物」「迷う物」に分けることをおすすめします。

| 項目 | 処置 |

|---|---|

| 必要な物 | 整理整頓を行う |

| 不要な物 | 自治体のルールに従って適切に処分する

まだ使える物はリサイクルショップに売ったり、寄付したりすることも検討する |

| 迷う物 | 無理に処分せず、一時保管しておき、後日改めて判断する |

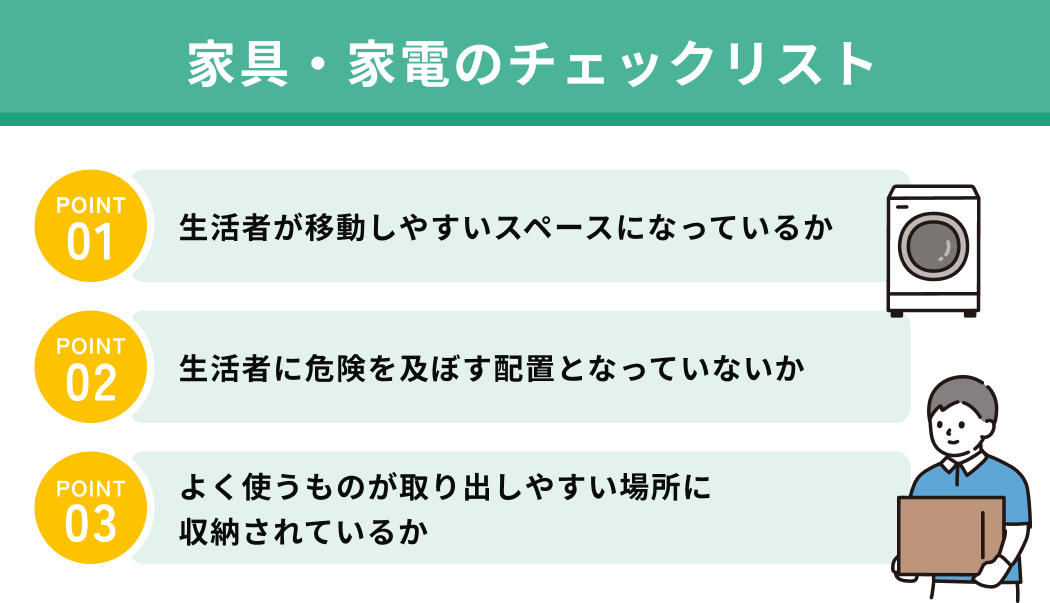

3.家具・家電の整理

不用品の整理が終わったら、次は家具や家電の整理です。

生活動線を確保し、転倒などの事故を防ぐために、配置を見直したり、必要に応じて買い替えや処分を検討したりすることが重要です。

まずは、生活空間全体を見渡し、家具や家電の配置が生活動線を妨げていないか確認します。例えば以下のようなことをチェックしましょう。

背の高い家具は転倒の危険性があるため、低い家具に買い替えたり、壁に固定したりするなどの対策が必要です。家具や家電の整理は、生活者の安全性に大きく関わるため、慎重に進める必要があります。

4.清掃

不要品や家具・家電の整理が終わったら、次は清掃です。福祉整理における清掃は、単に汚れを落とすだけでなく、健康面に配慮し、衛生的な環境を保つことを目的としています。

清掃箇所は、普段あまり掃除しない場所も忘れずに行いましょう。また、使用する洗剤は、刺激の少ない天然成分のものを選ぶなど、体に優しいものを選ぶように心がけましょう。

清掃は、ホコリや汚れを取り除くだけでなく、カビやダニの発生を防ぐことも重要です。

特に、高齢者や障がいを持つ方は、免疫力が低下している場合があるため、衛生的な環境を保つことが、健康維持に繋がります。

5.整理後の維持管理

福祉整理の最後のステップは、整理後の維持管理です。せっかくきれいに整理しても、時間が経つと、また物が増えたり、散らかったりしてしまうことがあります。

整理された状態を維持するためには、定期的な見直しが必要です。例えば、以下のようなことを確認しましょう。

確認事項

- 不要な物がないか

- 収納場所や家具の配置の見直し

- 生活者の体調変化がないか、それに適した環境か

維持管理は、生活者本人だけでなく、家族や介護者の協力も必要です。

定期的に訪問して、一緒に片付けをしたり、困っていることがないか確認したりすることで、良好な関係を築きながら、快適な住環境を維持することができます。

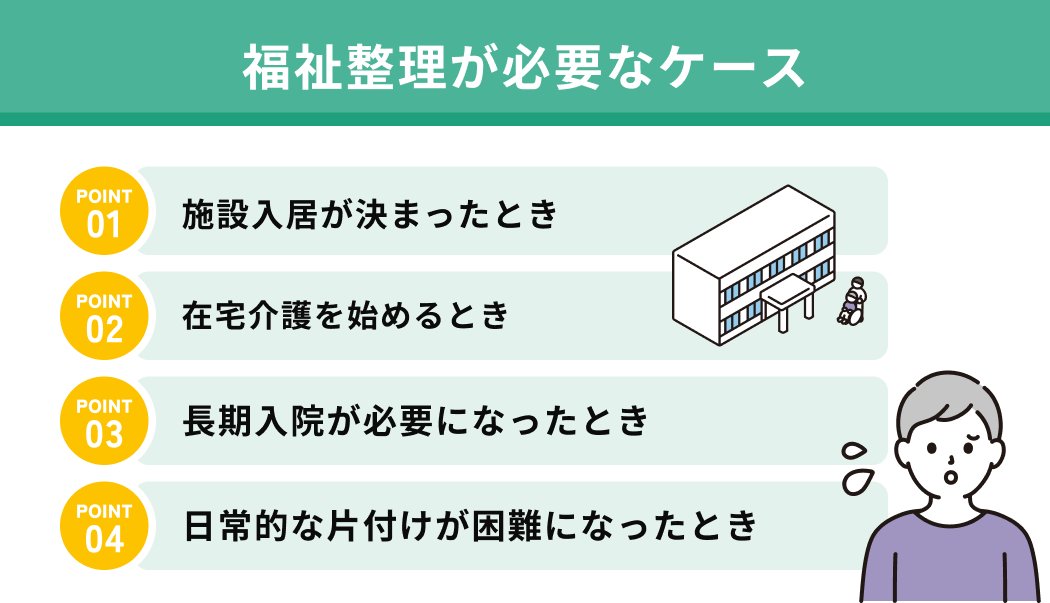

福祉整理が必要となる4つのケース

高齢者や障がいを持つ方が、安全で快適な生活を送るためには、住環境の整備が不可欠ですが、具体的にどのようなタイミングで福祉整理を検討すべきか、迷うこともあるかもしれません。

この章では、福祉整理が必要となる以下の代表的な4つのケースについて解説します。

これらのケースを理解することで、福祉整理の必要性を早期に判断し、適切な対応を取ることができるでしょう。

施設入居が決まったとき

高齢者施設や障がい者施設への入居が決まった際には、福祉整理が必要となるケースが多くあります。

施設に入居する際は、多くの場合、自宅にある全ての物を持っていくことはできません。そのため、必要な物と不要な物を分別し、不要な物を整理・処分する必要があります。

これは、新しい生活空間に合わせた準備であると同時に、残された家族にとっても例えば以下のようなメリットがあります。

メリット

- 家族が必要な物を探しやすくなる

- 自宅のスペースを有効に活用したりできる

- 空き家になる場合は、防犯対策となる

福祉整理は、入居者本人だけでなく、家族にとっても、新しい生活を始めるための大切なステップとなります。

在宅介護を始めるとき

在宅介護を始める際も、福祉整理が必要となるケースの一つです。

在宅介護では、介護を受ける方が、できる限り自立した生活を送れるようにサポートすることが大切です。また、介護をする方の負担を軽減するためにも、福祉整理は有効です。

例えば以下のようなことが在宅介護前の福祉整理として有効でしょう。

在宅介護前の福祉整理

- 介護用品を使いやすい場所に収納

- 不要な物を整理してスペースを確保

- 生活空間のバリアフリー化

- 転倒防止対策

福祉整理は、介護を受ける方だけでなく、介護をする方、そして家族全体の生活の質を高めることにつながります。

長期入院が必要になったとき

病気やケガなどで長期入院が必要になった場合も、福祉整理を検討するタイミングです。退院後の生活を見据え、事前に準備をしておくことが大切です。

長期入院中は、自宅の管理が難しくなります。そのため、不要な物を整理したり、掃除をしたりする時間が取れず、家の中が荒れてしまうことがあります。

また、退院後、すぐに元の生活に戻れるとは限りません。病状によっては、自宅での生活に支障が出る場合もあります。

福祉整理は、このような状況に対応するための準備です。

長期入院前の福祉整理のメリット

- 退院後の生活に必要な物を整理

- バリアフリー化の準備

- 空き家になる場合の防犯対策

福祉整理は、安心して治療に専念するため、そして退院後の生活をスムーズに始めるために、重要な役割を果たします。

日常的な片付けが困難になったとき

加齢や病気、障がいなどにより、日常的な片付けが困難になった場合も、福祉整理が必要となるケースです。

身の回りの整理整頓ができなくなると、生活の質が低下するだけでなく、さまざまなリスクが生じます。

リスクの例

- 散乱したもので転倒する

- 必要な物の所在が分からなくなる

- 掃除不足から不衛生な環境になる

このような状況を改善するために、福祉整理を行います。

不要な物を整理し、収納場所を工夫することで、片付けやすい環境を作ります。また、生活動線を確保し、安全性を高めることも重要です。

福祉整理は、日常生活を快適に送るためだけでなく、健康で安全な生活を維持するためにも、必要不可欠な取り組みです。

福祉整理業者の利用の流れと注意点

福祉整理を自分で行うのが難しい場合、専門業者に依頼することもできます。

しかし、初めて業者を利用する際は、どのような流れで進むのか、どのような点に注意すれば良いのか、不安に感じる方もいるでしょう。

この章では、福祉整理業者を利用する際の流れと、各段階での注意点を詳しく解説します。これらの情報を参考に、安心して業者選びを進め、スムーズに福祉整理を完了させましょう。

また今すぐ福祉整理業者を探したい方は遺品整理の相談所がおすすめです。遺品整理の相談所では、実績豊富な業者が加盟し、業界トップクラスの安価な料金でサービスを提供しています。

遺品整理、生前整理、空き家整理、

ゴミ屋敷の片付け、特殊清掃なら

遺品整理の相談所

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします

| ステップ | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 1.事前準備 | 依頼者情報、整理場所の詳細、予算などを明確にする。 | 必要な書類(身分証明書など)を準備しておく。 |

| 2.業者への相談 | 複数の業者に見積もりを依頼し、サービス内容や料金を比較検討する。 | 見積もりは無料か、追加料金が発生するケースはあるかなどを確認する。 |

| 3.現地調査 | 業者に自宅を訪問してもらい、具体的な作業内容や見積もりを確認する。 | 立ち会い、業者との認識齟齬がないようにする。 |

| 4.作業当日 | 業者とスケジュールや作業内容を最終確認し、作業に立ち会う。 | 貴重品は自分で管理する。作業中に気になることがあれば、遠慮なく業者に伝える。 |

| 5.完了後の確認 | 作業内容に問題がないか、依頼者自身で確認する。 | 契約書と照らし合わせ、不明な点があれば業者に質問する。 |

事前準備:必要書類と確認事項

福祉整理業者に依頼する前に、いくつかの事前準備が必要です。必要な情報を整理し、書類を準備しておくことで、業者との相談がスムーズに進みます。

整理しておく情報

- 依頼者自身の情報(氏名、住所、連絡先など)

- 整理したい場所の詳細(間取り、広さ、物の量など)

- おおよその予算

写真や動画を撮影しておくと、業者に状況を伝えやすくなります。また、予算を伝えることで、業者から適切なプランを提案してもらいやすくなります。

さらに、業者によっては、身分証明書や、場合によっては故人の死亡診断書などの書類が必要になることがあります。事前に必要な書類を確認し、準備しておきましょう。

これらの事前準備をしっかり行うことで、業者とのコミュニケーションが円滑になり、より満足のいく福祉整理につながります。

業者への相談時のチェックポイント

事前準備が整ったら、次は業者に相談します。複数の業者に見積もりを依頼し、サービス内容や料金を比較検討することが重要です。

この段階で、適切な業者を見極めるためのチェックポイントを解説します。

| 項目 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 見積もり | 見積もりを依頼し、かかる費用を確認 | 追加料金が発生するケースがあるかどうかも確認 |

| サービス内容 | 単なる片付けだけでなく、不用品の買取や、ハウスクリーニングなどのオプションサービスが含まれている場合がある | 自分に必要なサービスが含まれているかどうかを見極める |

後の章で詳しく解説しますが、複数の業者からの見積もりを比較検討し、不明な点は遠慮なく質問することが、信頼できる業者選びのポイントです。

現地調査時の立会い方

業者との相談後、多くの場合は現地調査が行われます。

業者が実際に自宅を訪問し、具体的な作業内容や見積もり金額を提示します。この現地調査には、必ず立ち会うようにしましょう。現地調査に立ち会うことで、業者との認識齟齬を防ぐことができます。

また、業者の担当者の対応を見ることで、信頼できる業者かどうかを判断する材料にもなります。

立ち会い時には、整理したい場所の状況を詳しく説明し、不明な点や疑問点は、遠慮なく質問しましょう。

共有すべき項目

- 残しておきたい家具

- 特に丁寧に整理してほしい部屋

- 買い取ってもらえる不用品

- 作業時間 など

具体的な質問をすることで、より正確な見積もり金額を把握することができます。現地調査は、業者との信頼関係を築き、スムーズに福祉整理を進めるための重要なステップです。

作業当日の流れと注意点

現地調査後、契約が成立したら、いよいよ作業当日です。業者と協力して、スムーズに作業を進めるための注意点を確認しておきましょう。

作業当日は、まず業者とスケジュールや作業内容を最終確認します。不明な点があれば、事前に解消しておきましょう。

業者と確認すべきこと

- 作業内容

- 作業の流れ

- 立ち会いの有無

- 作業時間

貴重品や大切なものは、自分で管理するようにしてください。紛失や破損を防ぐために、事前に別の場所に移動させておくことをお勧めします。

作業中に気になることがあれば、遠慮なく業者に伝えましょう。業者とのコミュニケーションを密に取ることで、トラブルを防ぎ、スムーズに作業を進めることができます。

完了後の確認事項

作業が完了したら、最後に依頼者自身で確認を行います。契約内容と照らし合わせ、問題がないか、しっかりとチェックしましょう。

まず、整理された場所全体を見渡し、依頼した通りの作業が行われているか確認します。契約書に記載されている作業内容と照らし合わせ、不明な点や疑問点があれば、業者に質問します。

もし、作業に不備があった場合は、遠慮なく業者に伝え、修正を依頼しましょう。多くの業者は、アフターフォロー体制を整えており、作業後のトラブルにも対応してくれます。

完了後の確認をしっかり行うことで、後々のトラブルを防ぎ、気持ちよく福祉整理を終えることができます。

福祉整理業者、サービスを選ぶ際のポイント

福祉整理業者を選ぶ際、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。多くの業者が存在する中で、自分に合った業者を見つけるのは、簡単ではありません。

この章では、福祉整理業者を選ぶ際に重視すべきポイントと、見積書や料金体系を確認する際の注意点を詳しく解説します。

これらの情報を参考に、信頼できる業者を選び、安心して福祉整理を任せられるようにしましょう。

業者選びで重視するべき3点

福祉整理業者を選ぶ際に、特に重視すべき点は、「専門性や実績」「口コミや評判」「見積もりや料金体系」の3つです。

福祉整理は、単なる片付けとは異なり、専門的な知識や技術が必要です。業者を選ぶ際には、福祉整理に関する資格や、豊富な実績を持っているかどうかを確認しましょう。

実際に業者を利用した人の口コミや評判は、業者選びの重要な判断材料となります。ただし、口コミはあくまで個人の意見であるため、参考程度にとどめるようにしましょう。

見積もりを比較することも重要です。見積もり金額だけでなく、内訳や追加料金なども確認しましょう。明確な料金体系を提示している業者は、信頼できる可能性が高いです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 専門性や実績 | 「福祉整理士」や「遺品整理士」などの資格を持っていることや、過去の事例や実績をホームページなどで確認する |

| 口コミや評判 | インターネット上の口コミサイトや、SNSなどを参考に、業者の評判を確認する |

| 見積もりや料金体系 | 複数の業者から見積もりを取り、料金体系を比較検討する |

これらのポイントを総合的に比較検討することで、自分に合った業者を見つけることができます。

見積書と料金体系の確認ポイント

業者から見積書を受け取ったら、料金体系を詳しく確認しましょう。金額だけでなく、内訳や、追加料金、キャンセル料など、細かい部分までチェックすることで、後々のトラブルを防ぐことができます。

まず、見積書に記載されている料金の内訳を詳しく確認しましょう。どのような項目にいくらかかっているのかを把握することが重要です。

次に基本料金で提供されるサービス内容やキャンセル料、また見積もり金額以外に追加料金が発生するケースがあるかどうかを確認しましょう。

契約前に見積もりの有効期限、支払方法についても確認しておきましょう。これらの情報を事前に把握しておくことでトラブルを防ぐことができます。

| 確認項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金内訳の明細 | のような項目にいくらかかっているのか

不明な点は業者に確認する |

| 追加料金やキャンセル料 | 見積金額以外に追加料金が発生するケースがあるかどうか

キャンセル料が発生するか |

| 見積もりの有効期限 | 見積もりに有効期限があるか

有効期限内に契約するかどうか |

| 支払方法 | どのような支払方法に対応しているのか |

福祉整理の費用と相場

福祉整理を検討する際、費用は気になるポイントの一つでしょう。福祉整理の費用は、部屋の広さや物の量、依頼する業者などによって大きく異なります。

これから、福祉整理の費用相場や、追加料金が発生するケース、費用を抑えるためのポイント、そして利用可能な補助制度について解説します。

これらの情報を参考に、予算に合わせた福祉整理プランを立て、賢くサービスを利用しましょう。

間取りごとの費用例

福祉整理の費用は、間取りや物の量によって大きく変動します。ここでは、一般的な間取りごとの費用相場を、表形式でご紹介します。

| 間取り | 費用相場(目安) |

|---|---|

| 1R/1K | 5万円~15万円程度 |

| 1LDK | 10万円~30万円程度 |

| 2LDK | 15万円~50万円程度 |

| 3LDK以上 | 20万円~ |

上記の表は、あくまで目安であり、実際の費用は、それぞれの状況によって大きく異なります。複数の業者から見積もりを取り、比較検討を行いましょう。

また、業者によっては、間取りだけでなく、作業時間やスタッフの人数によって料金を設定している場合もあります。見積書を詳しく確認し、不明な点は業者に質問するようにしましょう。

追加料金が発生するケース

見積もり金額以外に、追加料金が発生するケースがあります。どのような場合に追加料金が発生するのか、事前に確認しておくことが大切です。

| ケース | 内容 |

|---|---|

| 契約後の作業量の増加 | 見積もり時には想定していなかった大量の不用品が見つかった場合

特殊清掃が必要になった場合など |

| 契約後の特殊な作業の追加 | エアコンの取り外し

大型家具の吊り下げ搬出など |

| 作業時間帯 | 早朝や深夜、土日祝日などの作業 |

これらの追加料金については、事前に業者に確認し、見積書に明記してもらうようにしましょう。予期せぬ追加料金の発生を防ぐために、契約前にしっかりと確認することが重要です。

費用を抑えるためのポイント

福祉整理の費用は、工夫次第で抑えることができます。ここでは、費用を抑えるための具体的なポイントをいくつかご紹介します。

費用を抑えるポイント

- 複数の業者で見積もりを比較検討する

- 自分でできる範囲で不用品を整理する

- リサイクルできる物は売却する

- 割引など費用が抑えられるサービスを利用する

見積もりを取る際には、料金の内訳や追加料金についても詳しく確認しましょう。受けたいサービスで費用が抑えられているかを確認することが重要です。

事前に自分でできる範囲で不用品を整理することで、業者の作業量を減らし、費用を抑えることができます。

さらに、業者によっては、特定の曜日や時間帯に割引サービスを提供している場合があります。利用できるサービスは積極的に活用しましょう。

利用可能な補助制度や支援制度

福祉整理に関する補助制度や支援制度を活用できる場合もあるでしょう。これらの制度によって、費用負担を軽減できる可能性があります。

支援制度の一例

- 住宅改修費用の助成制度

- 自治体の支援制度

- 民間の支援団体やボランティアによるサポート

- その他の補助金や制度

以上は一例で、自治体や支援団体によって様々なサポートがあります。まず、これらの制度や支援団体に関する情報を収集することから始めてみましょう。

おすすめの情報元

- お住まいの自治体の窓口

- 地域包括支援センター

- 自治体のホームページ

利用条件や申請方法などを確認し、積極的に活用しましょう。福祉整理は、費用がかかるイメージがありますが、これらの制度を利用することで、負担を軽減できる可能性があります。

まとめ:家族の快適な暮らしのために福祉整理を活用しよう

福祉整理は、ご本人だけでなく、介護をする家族の負担軽減にもつながる、非常に重要な取り組みです。

福祉整理を行うことで、転倒などの事故を予防し、より安全な環境で生活できるようになります。また、必要なものがすぐに見つかるように整理することで、日常生活のストレスを軽減することもできます。

本記事で解説した情報を参考に、ぜひ福祉整理を検討してみてください。

もし、自分で行うのが難しい場合は、専門業者の力を借りることもできます。福祉整理を通じて、ご本人とご家族、みんなが笑顔で暮らせる住環境を実現しましょう。

遺品整理の相談所では、実績豊富な業者が加盟し、業界トップクラスの安価な料金でサービスを提供しています。

お困りの際は、ぜひお問い合わせください。

遺品整理、生前整理、空き家整理、

ゴミ屋敷の片付け、特殊清掃なら

遺品整理の相談所

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします