大切な人との別れの後の遺品整理では、何を残し、何を手放すべきか、その判断に多くの方が迷いを感じています。本記事では、相続手続きに必要な重要書類から思い出の品まで、残すべきものの具体的な判断基準と保管方法をご紹介します。

一つ一つの遺品に込められた想いを大切にしながら、整理を進めるためのガイドラインとしてお役立てください。

この記事を読んで分かること

- 遺品整理の基本的な手順

- 遺品整理で残すべき書類の種類

- 残すと決めたものの保管方法

また、今すぐ安全で信頼性の高い片付け業者に依頼したい方は「遺品整理の相談所」がおすすめです。

遺品整理の相談所は、お客様のニーズに最適な専門業者をご紹介するサービスです。

お見積もりは無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

遺品整理で残すものを決める前に

遺品整理を始める前に、基本的な手順と法的制約、起こりやすいトラブルについて理解しておく必要があります。

慌てて判断を誤ることのないよう、まずは全体の流れを把握し、計画的に進めていくことが重要です。

遺品整理の基本的な手順を確認する

遺品整理は段階的に進めることで、重要書類の見落としや不要な処分を防ぐことができます。手順を確認し、チェックリストを作成して進めましょう。

| 段階 | 実施内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 準備 | 写真撮影・リスト作成 | 部屋ごとに記録 |

| 第一段階 | 重要書類の確認 | 原本の保管 |

| 第二段階 | 貴重品の仕分け | 価値の判断 |

| 第三段階 | 生活用品の整理 | 必要性の確認 |

まず部屋ごとに写真を撮影し、大まかな物品リストを作成しましょう。その後、重要書類や貴重品を優先的に確認・保管し、生活用品や思い出の品の仕分けに移ります。

チェックリストを活用して進捗を管理することで、漏れのない整理が可能となるのです。

相続放棄する場合の注意点を理解する

相続放棄を選択する場合、遺品への接し方には特別な注意が必要です。法定期限や制約を理解し、適切に対応することが重要です。

| 項目 | 制限内容 | 期限・注意点 |

|---|---|---|

| 相続放棄申述 | 家庭裁判所への申述 | 死亡を知った日から3か月以内 |

| 遺品の処分 | 原則として禁止 | 腐敗物など必要最小限のみ可 |

| 重要書類 | 保管が必要 | 想像放棄後の手続きに使用 |

相続放棄を決めた場合でも、重要書類は必ず保管しておく必要があります。相続放棄の申述は3ヶ月以内に行う必要があり、この期間中は原則として遺品に手を触れてはいけません。

ただし、腐敗する可能性のある食品の処分や、必要最小限の清掃は認められています。特に重要書類については、相続放棄後の手続きに必要となる場合があるため、必ず保管しておきましょう。

遺品の仕分けで起こりやすいトラブル事例

遺品整理では、親族間の意見の相違や判断の誤りによる様々なトラブルが発生する可能性があります。事前の準備と適切な対応が重要です。

| トラブル類型 | 具体例 | 予防策 |

|---|---|---|

| 親族間の争い | 遺品の取り合い | 事前の話し合いと基準設定 |

| 書類の見落とし | 重要書類の誤廃棄 | チェックリストの作成 |

| 価値判断の誤り | 貴重品の安易な処分 | 専門家への相談 |

遺品整理でよく起こるトラブルとして、親族間での品物の取り合いや、重要書類の見落とし、貴重品の判断ミスなどがあります。

これらを防ぐために、作業開始前に親族間で基本的なルールを決め、チェックリストを作成することが重要です。

また、価値判断に迷う場合は、専門家に相談することをお勧めします。特に高価な品物や思い出の品については、できるだけ早い段階で話し合いの場を設けましょう。

遺品整理で絶対に残すべき重要書類

相続手続きには様々な重要書類が必要となります。

書類の種類と重要性を理解し、適切に保管することで、スムーズな手続きが可能です。見落としのないよう、慎重に確認していきましょう。

相続手続きに必要な書類

相続手続きを円滑に進めるためには、様々な重要書類が必要となります。これらの書類は適切に保管し、必要な時にすぐに取り出せるよう整理しておくことが重要です。

| 書類の分類 | 主な書類 | 再発行 |

|---|---|---|

| 遺言書・エンディングノート | 自筆証書遺言、公正証書遺言 | 不可 |

| 権利書・契約書類 | 不動産登記済権利証、賃貸契約書 | 困難 |

| 保険証書・年金手帳 | 生命保険証書、年金手帳 | 可能 |

| 基本書類 | 戸籍謄本、死亡診断書 | 可能 |

相続手続きに必要な書類は、複数の機関で必要となることが多いため、原本とコピーを適切に管理することが重要です。

特に、戸籍謄本や遺産分割協議書などは、手続きの度に提出を求められる可能性が高いため、余裕を持って準備しておきましょう。

書類はクリアファイルなどに整理して保管し、必要な時にすぐに取り出せるようにしておくことをお勧めします。

遺言書とエンディングノート

遺言書は法的効力を持つ重要書類であり、エンディングノートは故人の意思を知る重要な手がかりとなります。両者の特徴と保管方法を理解することが重要です。

| 書類の種類 | 法的効力 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | あり | 遺品分割の指示 |

| 公正証書遺言 | あり | 遺品分割の指示 |

| エンディングノート | なし | 希望・情報の記録 |

遺言書は法的な効力を持つため、原本の保管には特に注意が必要です。エンディングノートは法的効力はありませんが、故人の希望や財産情報を知る重要な手がかりとなるため、大切に保管しましょう。

権利書や契約書類

不動産関連の権利書や契約書類は、相続手続きにおいて特に重要な書類です。紛失すると再発行が困難なものも多いため、慎重な管理が必要です。

| 書類の種類 | 保管期間 | 再発行の可否 |

|---|---|---|

| 登記済権利証 | 永年 | 困難 |

| 固定資産評価証明書 | 5年以上 | 可能 |

| 賃貸借契約書 | 契約期間中 | 再作成可能 |

不動産関連書類は相続登記の期限(相続開始を知った日から3年以内)までに必要となるため、整理後はすぐに確認できる状態にしておく必要があります。

特に権利証は再発行が困難なため、原本の保管には細心の注意を払いましょう。

また、賃貸物件がある場合は、賃貸借契約書も重要な書類となります。

保険証書や年金手帳

生命保険証書や年金手帳は、今後の給付請求に必要となる重要書類です。見落としのないよう、慎重に確認することが重要です。

| 書類の種類 | 確認事項 | 手続き |

|---|---|---|

| 生命保険証書 | 受取人・保険金額 | 保険会社へ連絡 |

| 年金手帳 | 年金種類・番号 | 年金事務所へ届出 |

| 健康保険証 | 保険者名 | 返還手続き |

保険や年金関連の書類は、給付金の請求漏れを防ぐために特に注意が必要です。

生命保険は複数の保険会社と契約している可能性もあるため、通帳の引き落とし記録なども確認しながら、慎重に調査を進める必要があります。

また、保険金の請求には期限があるケースもあるため、保険証書が見つかり次第、保険会社に連絡を取ることをお勧めします。

身分証明に関する書類

身分証明書類は、相続手続きにおける本人確認や各種手続きで必要となります。

用途に応じて適切に保管し、手続き完了後に返還や廃棄を行うことが重要です。

| 書類の分類 | 保管期間 | 手続き内容 |

|---|---|---|

| 印鑑・印鑑登録証明書 | 永年(実印)、3か月(証明書) | 相続手続きで使用 |

| 各種身分証明書 | 手続き完了まで | 返納手続き |

身分証明書類は相続手続きの過程で故人の本人確認書類として使用することがあります。特に、金融機関での手続きや不動産の名義変更などでは、必ず本人確認書類の提示を求められます。

印鑑と印鑑登録証明書

印鑑と印鑑登録証明書は、相続手続きの様々な場面で必要となる最重要書類です。特に金融機関や不動産関連の手続きでは、必ず実印が求められます。

実印は、相続に関する重要な契約や届出に必須です。印鑑登録証明書は発行から3ヶ月以内のものが求められることが多いため、手続きのタイミングに合わせて取得する必要があります。

各種身分証明書

運転免許証やパスポートなど、各種身分証明書は相続手続きの本人確認に使用される重要書類です。手続き完了まで適切に保管しましょう。

| 業者名 | 一時大量ごみの収集・処分の許可業者 |

|---|---|

| 運転免許証 | 警察署へ返納 |

| パスポート | 市区町村へ返納 |

| 障がい者手帳 | 福祉事務所へ返納 |

身分証明書の返納は全ての相続手続きが完了してから行いましょう。特に運転免許証やパスポートは、金融機関や不動産の名義変更手続きで必要となることが多いため、すぐに返納せず保管することが必要です。

返納前に必要な部分のコピーを取っておくことをお勧めします。

また、マイナンバーカードなど個人情報が含まれる書類は、取扱いに特に注意を払いましょう。手元で保管する場合は、施錠できる場所で厳重に管理してください。

金融関係の書類

金融関係の書類は、相続手続きの要となる重要書類です。口座情報や取引履歴を漏れなく確認するようにしましょう。

| 書類の分類 | 確認事項 | 保管方法 |

|---|---|---|

| 通帳・カード類 | 残高・取引履歴 | 金庫保管 |

| 株券・債券 | 銘柄・数量 | 専用ケース |

金融関係の書類は相続手続きの初期段階で必要となるため、できるだけ早く発見し、安全に保管しましょう。

通帳とカード類

通帳とカードは、相続手続きの基本となる重要書類です。預貯金の払い戻しや解約手続きに必要となるため、慎重に管理しましょう。

| 種類 | 必要な対応 | 手続きに必要な書類 |

|---|---|---|

| 預金通帳 | 取引停止・解約 | 死亡証明書・印鑑証明書 |

| キャッシュカード | 利用停止 | 死亡証明書 |

| クレジットカード | 解約 | 死亡証明書・戸籍謄本 |

通帳の取引履歴から定期的な入出金を確認し、年金や保険料の引き落とし、公共料金の自動支払いなどを洗い出していきます。

これらの支払い設定は早めに確認し、必要な変更手続きを行うことが重要です。

また、キャッシュカードは紛失や不正利用を防ぐため、発見次第、金融機関に連絡して利用停止の手続きを取りましょう。

株券や債券

株券や債券などの有価証券は、相続財産の重要な部分を占めることがあります。価値の確認と適切な管理が必要です。

| 証券の種類 | 確認事項 |

|---|---|

| 株券 | 銘柄・株数 |

| 投資信託 | 評価額・満期 |

| 国債・社債 | 額面・利率 |

有価証券については、相続後の名義変更手続きが必要となります。

現在は電子化が進んでいますが、紙の証券が存在する場合は、紛失や毀損を防ぐため、十分な注意を払って保管してください。

特に古い株券については、会社の合併や株式分割などの情報も確認が必要です。証券会社に相談しながら、適切な対応を検討しましょう。

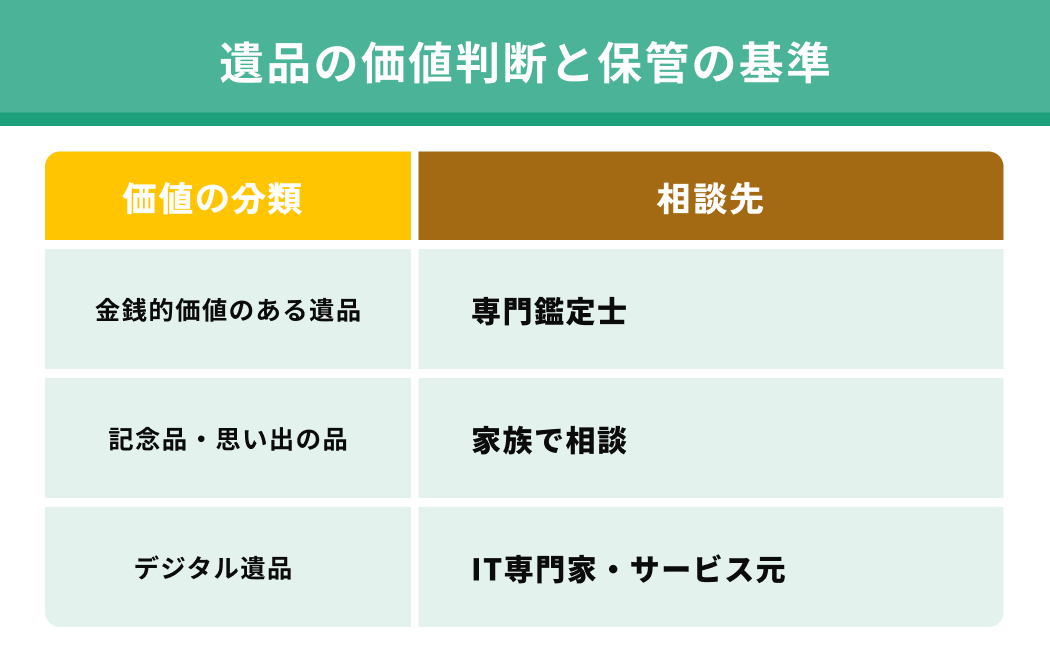

遺品の価値判断と保管の基準

遺品の価値判断は、金銭的価値と感情的価値の両面から判断する必要があります。スペースや費用も考慮しながら、適切な保管方法を選択しましょう。

金銭的価値のある遺品

金銭的価値のある遺品は、専門家の意見を参考にしながら、適切な評価と管理を行うことが重要です。

| 遺品の種類 | 評価のポイント | 保管方法 |

|---|---|---|

| 貴金属・美術館 | 作者・年代・状態 | 防犯金庫 |

| コレクション・骨董品 | 希少性・完全性 | 専門保管 |

金銭的価値の判断は、素人判断を避け、必ず専門家に相談することをお勧めします。相場や価値は時期によって変動することもあるため、慎重な判断が必要です。

貴金属・美術品

貴金属については、重量や金の純度、刻印などから価値を判断しましょう。美術品の場合は、作者、制作年代、状態、市場価値などを総合的に評価します。

専門家への相談時は、購入時の領収書や証明書なども用意しておくと、より正確な評価が可能です。

貴金属や美術品の評価は、必ず複数の専門家に相談することをお勧めします。状態や市場動向によって価値が大きく変わることがあるため、慎重な判断が必要です。

購入時の証明書や鑑定書がある場合は、それらも含めて保管し、評価の際に提示できるようにしましょう。

コレクション・骨董品

コレクションや骨董品は、セットとしての価値が個別の価値を上回ることがあります。関連資料も含めて、慎重に評価を行いましょう。

コレクションは、その完全性や保存状態によって価値が大きく変わります。特に切手やコインなどは、状態の良し悪しが価値に大きく影響するでしょう。

専門家に相談する際は、購入時の記録や証明書なども一緒に見せることで、より正確な評価を得ることができます。

セット物の場合は、バラバラに処分せず、一括での評価を依頼することをお勧めします。

記念品・思い出の品

思い出の品は、その人との思い出や家族の歴史を伝える大切な物です。

| 種類 | 保管基準 | 整理方法 |

|---|---|---|

| 写真・アルバム | 時系列・イベント | デジタル化 |

| 手紙・日記 | 重要度・時期 | 分類保管 |

| 思い出の品 | 思い出の深さ | 用途別整理 |

思い出の品の選別は、家族で話し合いながら進めることが大切です。

量が多くなりがちなため、保管スペースを考慮しながら、本当に大切なものを選んで残すようにしましょう。

写真・アルバム

写真は家族の歴史を伝える貴重な記録です。デジタル化による保存と、実物の整理を適切に行うことが重要です。

写真は年代順や行事別に整理し、裏書きの情報も必ず記録します。

デジタル化の際は、600dpi以上の高解像度でスキャンし、複数の保存媒体にバックアップを取ることがお勧めです。アルバムは中性紙を使用し、直射日光を避けて保管しましょう。

手紙・日記

手紙や日記には、個人的な想いや人間関係が記されており、プライバシーに配慮した取り扱いが必要です。

保管前に内容を確認し、必要に応じて閲覧制限を設けることをお勧めします。保管時は中性紙の封筒や箱を使用し、直射日光を避けた場所で保管することが重要です。

特に機微な情報が含まれている場合は、保管者や閲覧できる範囲を限定することも検討しましょう。

デジタル遺品の扱い方

デジタル遺品の種類と基本的な対応方針について解説します。パスワード等の情報がない場合、アクセスが困難になる可能性があるため、早めの対応が重要です。

| デジタル遺品 | 対応事項 | 必要書類 |

|---|---|---|

| スマートフォン・PC | データ保存 | 死亡証明書 |

| SNSアカウント | アカウント対応 | 親族確認書類 |

| クラウドデータ | バックアップ | 本人確認書類 |

デジタル遺品は、できるだけ早い段階での対応が重要です。

特にスマートフォンやパソコンのデータは、端末の初期化や契約解除の前に必ずバックアップを取っておく必要があります。

スマートフォンやパソコン

スマートフォンやパソコンには重要な情報や思い出が含まれている可能性が高いため、慎重な対応が必要です。

デジタルデバイスのデータ保存は、できるだけ早い段階で行うことが重要です。特にスマートフォンは、セキュリティロックがかかっている場合が多いため、パスコードなどの確認が必要です。

バックアップを取る際は、複数の保存媒体を使用し、データの安全性を確保しましょう。写真や動画は特に容量が大きいため、十分な保存容量を確保することも重要です。

SNSアカウントの処理

SNSアカウントの処理方法は、サービスによって異なります。

SNSアカウントの処理には、故人との関係を証明する書類が必要になることが多いです。各サービスのサポートページで手続き方法を確認し、必要な書類を準備してから申請を行いましょう。

メッセージやアルバムなど、思い出として残しておきたい情報は、事前にスクリーンショットなどで保存しておくことをお勧めします。

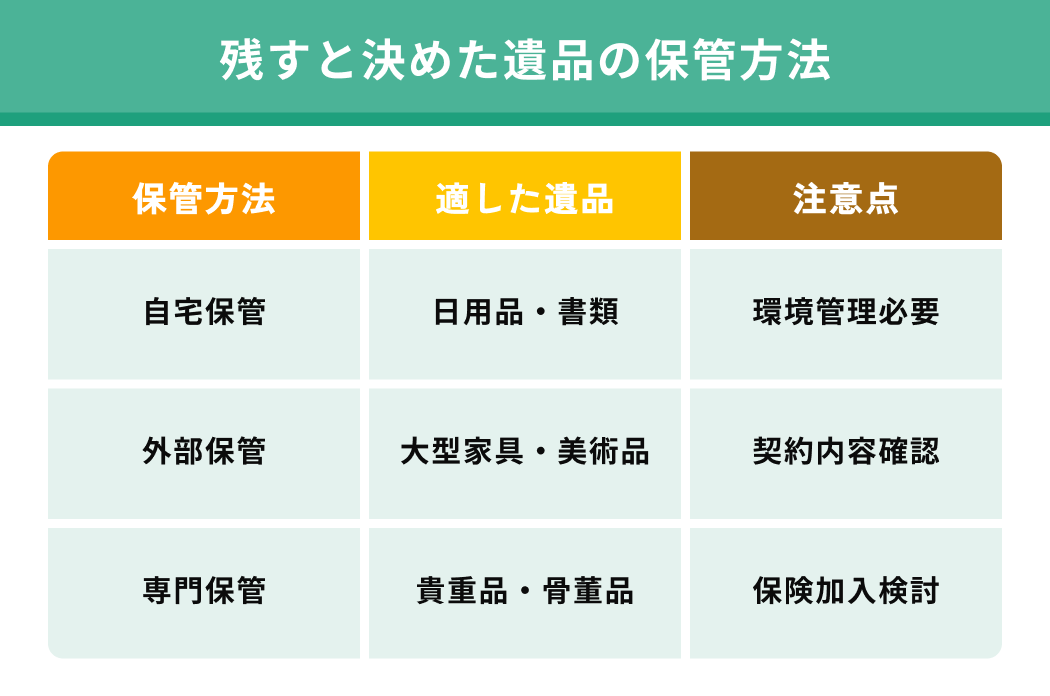

残すと決めた遺品の保管方法

保管方法の選択基準と全体的な注意点について概説します。遺品の種類や保管期間、費用などを考慮して決定しましょう。

自宅での保管方法

自宅保管のメリットは、必要な時にすぐに取り出せることですが、適切な環境管理が必要です。

自宅保管の主なポイント

- 温度・湿度管理が必須(目安:温度20度前後、湿度50-60%)

- 直射日光を避ける

- 定期的な状態確認と清掃

- 防虫・防カビ対策

- 重要書類は耐火金庫での保管を推奨

特に重要書類や貴重品は、耐火金庫など安全性の高い場所での保管を検討しましょう。

また、定期的な状態確認と清掃も重要です。保管スペースの確保と環境管理は、長期保管の成否を左右する重要な要素となります。

収納スペースの確保

収納用品は、保管する品物の特性に合わせて選択しましょう。

効果的な収納のポイント

- 段ボールは一時保管のみ使用

- 長期保管には気密性の高い収納ケースを使用

- 衣類は通気性のある専用ケースで保管

- 防虫剤の定期的な交換

- 収納ラベルの活用で管理を効率化

保管する遺品の種類や量に応じて、適切な収納用品を選びましょう。特に布製品は通気性のある収納ケースを使用し、防虫剤と共に保管することをお勧めします。

適切な保管環境づくり

適切な保管環境を作るためには、以下の要素に注意を払う必要があります。

保管環境整備の重要ポイント

- 温度管理(20度前後を維持)

- 湿度管理(50-60%を目標に)

- 換気(定期的な空気の入れ替え)

- 光対策(遮光カーテン等の使用)

- 防虫・防カビ対策(定期的なチェックと対策)

これらの環境要素は定期的にチェックし、必要に応じて調整を行います。特に季節の変わり目には注意が必要です。除湿機や防湿剤を使用し、湿気対策も忘れずに実施しましょう。

外部保管の活用

自宅での保管が難しい場合は、外部の保管サービスの利用を検討します。

外部保管が適している場合

- 大型の家具や美術品がある

- 自宅に十分な保管スペースがない

- 厳重なセキュリティが必要

- 専門的な環境管理が必要

- 保険付きの保管を希望

外部保管の選択は、保管する遺品の特性や費用対効果を考慮して決定しましょう。契約前に必ず施設の見学を行い、セキュリティや環境管理の状況を確認することをお勧めします。

レンタルボックスの選び方

レンタルボックスを利用する際は、以下のポイントを確認しながら選択を進めましょう。

選択時の重要ポイント

- アクセスの利便性(車での搬入出が可能か)

- 施設の立地環境(浸水リスクなど)

- セキュリティ体制(監視カメラ、入退室管理)

- 温度・湿度管理の有無

- 保険の加入状況

- 料金体系(敷金、保証金の有無)

契約前に実際に施設を見学し、これらの項目を確認することをお勧めします。定期的な利用を考慮して、アクセスのしやすい場所を選びましょう。

保管サービスの利用方法

専門の保管サービスは品物の特性に応じた適切な管理が期待できます。

選択・利用のポイント

- 保管品に適した専門性の確認

- 搬入出の手続きと費用

- 定期点検サービスの有無

- 緊急時の対応体制

- 保険の補償内容

- 料金プランの詳細確認

専門の保管サービスは、美術品や骨董品など、特別な管理が必要な品物に適しています。契約前に保管品の状態を記録し、搬入時の確認を徹底することが重要です。

判断に迷う遺品の対処法

遺品の整理では、残すか手放すかの判断に迷うことが多くあります。そのような場合は、一時保管して時間を置いてから再検討することも有効な方法です。必要に応じて、家族や専門家に相談することをお勧めします。

判断に迷う場合の基準作り

判断基準は、家族それぞれの価値観や生活環境によって異なります。

できるだけ早い段階で、家族間で基準について話し合い、合意を形成しておくことが重要です。特に思い出の品については、家族全員の意見を聞くようにしましょう。

基準を設ける際は、実用性、感情的価値、保管の負担を総合的に考慮します。特に保管スペースや費用面での制約がある場合は、優先順位をつけて判断することが大切です。判断に迷った場合は、一時的に保管して、落ち着いてから再度検討することも検討しましょう。

親族との相談方法

遺品の整理は、できるだけ早い段階で親族間での話し合いを持つことが重要です。特に価値のある品物や思い出の深い品物については、丁寧な話し合いが必要です。

話し合いの際は、一人一人の意見を尊重し、感情的にならないよう注意を払います。

また、話し合いの内容は必ず記録に残し、後々のトラブル防止に役立てましょう。決定事項は文書化し、関係者全員で共有することをお勧めします。

専門家への相談タイミング

専門家の意見は、客観的な判断基準として重要な役割を果たします。特に美術品や骨董品、法的な判断が必要な場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

相談前には、相談したい内容を整理し、必要な資料をまとめておくことが重要です。また、複数の専門家に意見を聞くことで、より適切な判断が可能となります。

専門家への相談は費用がかかりますが、重要な判断の参考として活用することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

まとめ:遺品を1点ずつ確認して、大切な思い出を整理していきましょう

遺品整理は、法的な必要性と感情的な価値の両面を考慮しながら進める必要があります。重要書類の確認から思い出の品の整理まで、一つ一つ丁寧に対応していくことが大切です。

整理を始める前に、基本的な手順を理解し、必要な準備を整えることが重要です。特に重要書類は早期に確認し、安全に保管することを心がけましょう。また、遺品の価値判断は、金銭面と感情面の両方から行い、保管方法は遺品の特性に応じて選択することが大切です。

判断に迷う場合は、一人で抱え込まず、家族で相談したり、必要に応じて専門家に相談したりすることをお勧めします。まずは、信頼できる業者に見積もりを依頼してみてください。

遺品整理の相談所では、優良な業者が加盟し、業界トップクラスの安価な料金でサービスを提供しています。お困りの際は、ぜひお問い合わせください。

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします