近年、高齢者を中心に、自宅で誰にも看取られず亡くなる「孤独死」が深刻な社会問題となっています。また最近では若い世代での孤独死も増えてきました。この記事では、孤独死とは何か、その現状や原因、発見された際の対応と防ぐための5つの対策について、わかりやすく解説します。

この記事を読んで分かること

- 孤独死の基本的な意味と定義

- 孤独死が若年層にも広がっている現状

- 孤独死が起こる社会的な背景

- 孤独死の発見状況と影響

- 孤独死が起きた場合の遺族や関係者の対応

- 孤独死を防げた目の具体的な対策

遺品整理の相談所は、お客様のニーズに最適な専門業者をご紹介するサービスです。

お見積もりは無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

孤独死とは?その意味と定義

孤独死には法律上の明確な定義はありませんが、一般的には自宅で誰にも看取られずに亡くなり、一定期間発見されないケースを指します。警察庁でも「自宅で死亡した一人暮らしの人」として統計を公表しています。まず、孤独死の意味と、よく混同される「孤立死」との違いを確認しましょう。

- 孤独死とは誰にも看取られずに一人で亡くなること

- 孤独死と孤立死の違い

孤独死とは誰にも看取られずに一人で亡くなること

「孤独死」とは、家族や医療関係者など誰にも看取られることなく、自宅などで一人きりで亡くなり、しばらく発見されない状態を指す言葉です。明確な法律上の定義はありませんが、行政や報道でも広く使われています。

この言葉は、単に一人で亡くなるという状況だけでなく、誰にも気づかれず、社会とのつながりが希薄なまま最期を迎えるという、現代社会における孤立の問題を象徴する意味合いを含んでいます。発見が遅れることで、遺体の状況が悪化し、尊厳ある見送りが困難になることも少なくありません。

孤独死と孤立死の違い

「孤独死」と似た言葉に「孤立死」があります。孤立死は、家族や友人、地域との関わりがほとんどなく社会から孤立した人が一人で亡くなるケースを指します。

一方、孤独死は周囲との交流があっても急な体調変化などで誰にも看取られず亡くなった場合にも用いられます。つまり、生前の社会的孤立の有無を示すのが孤立死であり、死亡時の状況を示すのが孤独死です。

孤独死の現状

現在、日本では年間で数万人もの孤独死が発生しています。特に高齢者の一人暮らしでの事例が多く、社会全体で対策が求められています。また、若い世代の孤独死も少なくなく、この問題は世代を問わず広がりつつあります。ここでは、孤独死の主な死因や年齢層ごとの状況について見てみましょう。

- 孤独死の主な死因

- 高齢者の一人暮らしに多く社会問題化している

- 孤独死は若年層にも広がっている

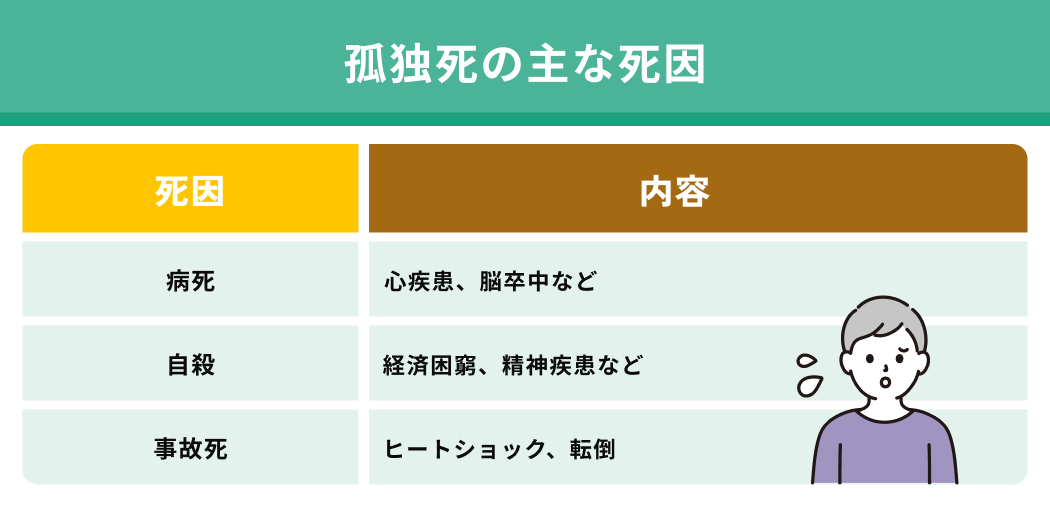

孤独死の主な死因

孤独死の原因としては、心臓病や脳卒中などの病死が約6割と最も多くなっています。ヒートショックや転倒などの事故、自殺が原因となるケースもあり、自殺は全体の1割強を占めます。孤独死に占める自殺の割合は通常の死亡における自殺割合よりも高く、経済的困窮やうつ病など複数の要因が背景にあると考えられています。

高齢者の一人暮らしに多く社会問題化している

警察庁の令和6年上半期データによると、全国で発見された遺体10万2,965体のうち、自宅で死亡した一人暮らしの人は3万7,227人(36.2%)にのぼり、その多くが65歳以上の高齢者です。

警察庁は「自宅等での変死体」として統計を公表しており、死因を問わず、一定期間発見されなかった場合に孤独死として扱われる傾向があります。

この統計は、高齢者の一人暮らしにおける孤独死が深刻な状況にあり、全国的な社会問題として認識されていることを示唆しています。核家族化や地域社会の希薄化が進む現代において、高齢者が誰にも看取られることなく亡くなるケースは増加しており、その対策が急務となっています。

参照:年齢階層別・経過日数別(令和6年上半期分暫定値)|警察庁

孤独死は若年層にも広がっている

東京都監察医務院の調査によれば、平成30年から令和2年の3年間で、東京23区内において10代から30代の単身者が自宅で亡くなる「孤独死」が計742人確認されています。内訳を見ると、30代が402人と最も多く、次いで20代が325人、15~19歳が15人となっており、特に30代で多く発生していることが明らかになりました。

これは、孤独死が高齢者だけの問題ではなく、若年層にも広がっている実態を示しています。社会経済的な不安定さや、SNSを通じたコミュニケーションの増加によるリアルな人間関係の希薄化などが背景にあると考えられ、年齢に関わらず孤立しやすい現代社会の課題を浮き彫りにしています。若年層に対する孤独死対策の必要性も示唆される結果と言えるでしょう。

参照:東京都監察医務院で取り扱った自宅住居で亡くなった単身世帯の者の統計(平成20~23年)

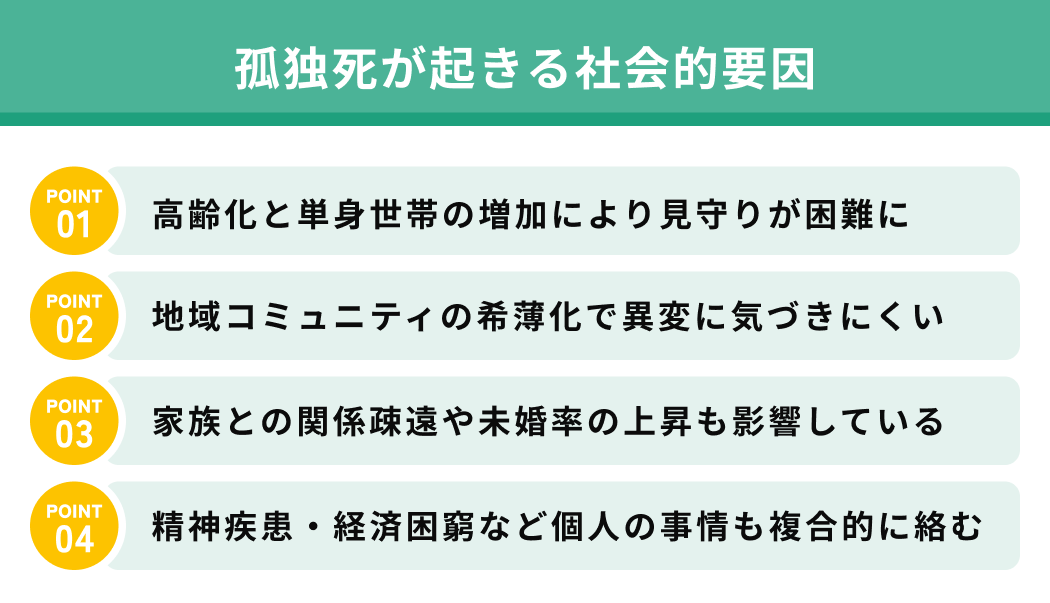

孤独死が起きる社会的要因

孤独死が起きる背景には、社会全体の構造的な問題と個人の事情が複雑に絡み合っています。高齢化と単身世帯の増加、地域コミュニティの希薄化、家族関係の変化や未婚化、さらに精神疾患や経済的困窮など、様々な要因が孤独死のリスクを高めています。それぞれの要因について見てみましょう。

高齢化と単身世帯の増加により見守りが困難に

かつて一般的だった三世代同居は減少し、高齢者の一人暮らしが増加の一途をたどっています。

内閣府の高齢社会白書によると、65歳以上の独居率は1980年から2020年にかけて男女ともに大幅に上昇しました。単身世帯の増加は、身近に頼れる家族がいない高齢者を増やし、周囲による日常的な見守りを困難にしています。

体調の急な変化や異変に気づく人がいないため、発見が遅れ、孤独死につながるリスクが高まるでしょう。少子高齢化と単身化の進行は、今後さらにこの傾向を加速させると考えられ、見守り体制の構築が急務となっています。

参照:3家族と世帯|令和5年版高齢社会白書(全体版)|内閣府

地域コミュニティの希薄化で異変に気づきにくい

都市部を中心に近所付き合いが薄れてきており、地域で互いに見守り合う文化が弱まっています。昔なら異変があれば隣人が声をかけ合うことも多かったですが、現在はプライバシー意識もあり、隣の住人の顔や名前を知らないことも珍しくありません。

そのため、悪臭が漏れるなど明らかな異変が現れるまで孤独死に気づかれないケースが増加しています。地域社会のつながりを再構築し、早期に異変に気づけるような見守り体制を地域ぐるみで築いていくことが、孤独死を防ぐ上で重要な課題となっています。

家族との関係疎遠や未婚率の上昇も影響している

核家族化の進行に加え、家族との関係が希薄になっているケースや、未婚率の上昇も孤独死のリスクを高める要因となります。親族との交流が少ない場合、一人暮らしの高齢者や単身者は孤立しやすく、何かあった際に頼れる人がいません。

また、生涯未婚であることも、晩年の一人暮らしにつながりやすく、周囲のサポートが得られにくい状況を生み出します。家族の形態が多様化する現代において、それぞれの状況に応じた見守りや支援のあり方を検討する必要があるといえるでしょう。

精神疾患・経済困窮など個人の事情も複合的に絡む

社会的な孤立に加え、個人の抱える問題も孤独死のリスクを高めます。うつ病などの精神疾患により他人との関わりを避けがちになることや、経済的な困窮から必要な医療や介護サービスを受けられない状況などが挙げられます。

これらの問題を抱える人は、誰にも助けを求められず、孤立を深めてしまう可能性があります。実際の孤独死事例では、こうした複数の要因が複合していることが少なくありません。個別の状況に合わせた包括的な支援体制の構築が求められます。

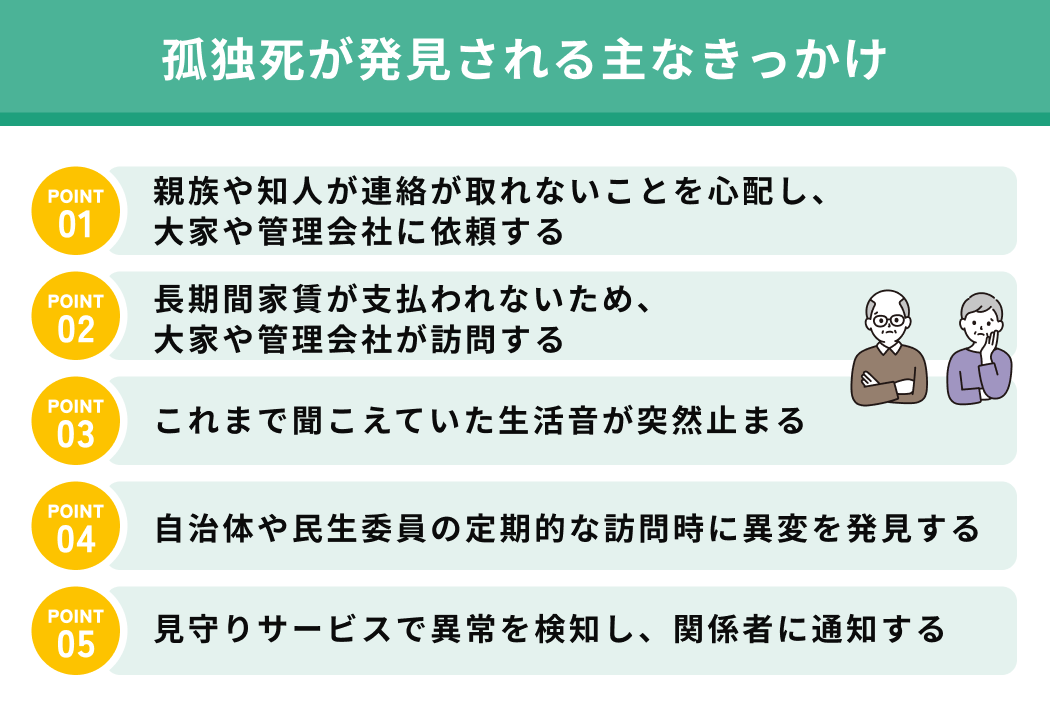

孤独死の発見状況とその影響

孤独死が発見される多くのきっかけは、郵便物の滞留や異臭など周囲が気付く「異変」です。早ければ死亡直後に見つかることもありますが、場合によっては死後数週間~数か月もの間発見されず、遺体の腐敗が進行して深刻な影響を及ぼすこともあります。ここでは、孤独死の発見状況と、発見が遅れた場合に生じる影響について見ていきます。

- 発見のきっかけは「異変」

- 発見が遅れるとどうなるか?

- 孤独死が起きた場合の対応

発見のきっかけは「異変」

孤独死が発見される主なきっかけは、周囲が感知する「異変」です。郵便受けや玄関先の新聞などが長期間回収されないことや、室内の異臭は典型的な例で、他にも以下のようなきっかけが挙げられます。

これらの異変は、故人が日常生活を送れていないサインであり、周囲の注意によって早期発見につながる可能性が高いでしょう。孤独死の早期発見のためには、地域社会や関係機関による連携と注意喚起が重要です。

発見が遅れるとどうなるか?

孤独死の発見が遅れると、遺体の腐敗が進行し、強い死臭や体液が室内に充満、床や壁にまで染み込みます。これは衛生的な問題だけでなく、精神的な負担も伴います。また、悪臭に引き寄せられたハエやウジなどの害虫が大量発生し、近隣への拡散や建物全体の汚染を引き起こすこともあります。

腐敗が進行した現場の原状回復には、特殊清掃や害虫駆除といった専門的な作業が必要となり、遺族や関係者にとって高額な費用負担となることが少なくありません。早期発見の重要性が改めて認識されます。

大家・管理会社への影響

賃貸物件で孤独死が発生した場合、大家や管理会社は経済的・精神的な影響を受けます。特殊清掃や原状回復にかかる費用は、原則として遺族や保証人が負担しますが、相続放棄などにより回収できない場合、最終的には大家側の負担となることがあります。

さらに、孤独死が発生した部屋は「事故物件」として扱われ、心理的な抵抗感から入居希望者が減少し、空室期間の長期化や家賃の低下を招く可能性があります。これは、安定した賃貸経営にとって大きなリスクとなり、適切な対策と理解が求められます。

孤独死が起きた場合の対応

もし家族や近隣で孤独死と思われる状況に遭遇したら、どのように対処すればよいでしょうか。突然一人で亡くなっているのを発見すると動転してしまいますが、落ち着いて適切な対応を取ることが大切です。ここでは、孤独死が発見された場合に取るべき基本的な対応の流れを説明します。

- まずは警察に連絡し、死因・身元の確認を受ける

- 賃貸の場合は大家・管理会社に報告する

- 遺品整理や清掃は専門業者に依頼する

- 行政や保険の支援を確認する

まずは警察に連絡し、死因・身元の確認を受ける

孤独死と思われる遺体を発見したら、速やかに警察(110番)へ通報することが最優先です。事件や事故の可能性も考慮し、警察による現場検証と検視によって、死因や身元を特定する必要があります。発見者は、現場の状況を可能な限り詳しく伝え、警察の指示に従いましょう。

ショックで動転しても、遺体や室内の物に不用意に触れることは避け、警察に引き継ぐまで現状を維持することが重要です。警察の協力なしには、その後の手続きを進めることはできません。

賃貸の場合は大家・管理会社に報告する

賃貸物件で孤独死を発見した場合、警察への連絡と並行して、大家さんや管理会社への迅速な報告が不可欠です。管理者は、警察の現場確認に立ち会ったり、部屋の鍵を開けるなどの協力が求められます。

また、特殊清掃の手配や原状回復、家財道具の撤去などについても、管理会社と連携しながら進めていくことになります。契約内容によっては、管理会社が主体となって対応を進める場合もあるので、まずは状況を正確に伝えましょう。

遺品整理や清掃は専門業者に依頼する

孤独死の現場は、遺体の腐敗による悪臭や体液の染み込みなど、一般の方には対応が難しい特殊な状況になっていることが少なくありません。衛生面からも、専門的な知識と技術を持つ特殊清掃業者に依頼することが賢明です。

また、故人の遺品整理は、遺族にとって精神的な負担が非常に大きいため、遺品整理の専門業者に相談すれば、仕分けから搬出、供養までを丁寧に対応してもらえます。時間的、精神的な負担を軽減するためにも、専門業者の利用を検討しましょう。

行政や保険の支援を確認する

自治体や加入している保険から支援が受けられる場合もあります。例えば、身寄りがない人の火葬費用を市区町村が公費で負担してくれる制度があり、生活保護受給者であれば葬祭扶助が適用されます。

近年では家主向けに「孤独死保険」など、孤独死発生時の清掃費用や家賃損失を補償する保険商品も登場しています。行政の担当窓口(地域包括支援センター等)に相談し、利用できる公的支援や保険金給付がないか確認するとよいでしょう。

孤独死を防ぐための対策5つ

孤独死を防ぐためには、周囲とのつながりを保ち、見守りの仕組みを活用するなどの工夫が大切です。これらの取り組みは高齢者に限らず、一人暮らしをしている全ての人に有効です。ここでは、今日から始められる5つの具体的な対策をご紹介します。

- 高齢者と定期的に連絡を取る習慣をつける

- 見守りサービスやセンサー付き家電を導入する

- 社会参加を促し、孤立を防ぐ

- 地域包括支援センターなど行政機関に相談する

- エンディングノートを活用し、家族と事前に話し合う

1.高齢者と定期的に連絡を取る習慣をつける

一人暮らしの高齢者とは、電話やメールで定期的な安否確認を習慣にしましょう。毎日決まった時間に連絡を取ることで、応答がない場合に異変を早期に察知できます。

可能であれば定期的な訪問も有効で、直接様子を見ることで生活上の困りごとにも気づきやすくなります。日々の小さなコミュニケーションが、万が一の事態を防ぐための重要な対策となります。

2.見守りサービスやセンサー付き家電を導入する

自治体や民間の見守りサービスを活用しましょう。センサーや通信技術により、一定期間の動きがない場合に家族やスタッフに通知が届くシステムがあります。

人感センサー付き家電や安否確認サービスなど、テクノロジーの導入は、離れて暮らす高齢者の安全を確保し、異変の早期発見につながる有効な手段です。

3.社会参加を促し、孤立を防ぐ

高齢者が地域社会とのつながりを保つことは、孤独死の予防に不可欠です。地域のサロンや趣味の会、ボランティア活動などへの参加を促し、他者との交流を持つ機会を作りましょう。誰かが自分を気にかけてくれているという安心感は、精神的な支えとなり、孤立を防ぐ上で非常に重要です。

4.地域包括支援センターなど行政機関に相談する

近隣に支援が必要な一人暮らしの高齢者がいる場合は、迷わず行政の相談窓口である地域包括支援センターに連絡しましょう。「最近見かけない」といった些細な情報でも、センターは状況を確認し、必要な支援へとつなげてくれます。地域全体で高齢者を見守る体制を築くために、行政機関との連携は不可欠です。

5.エンディングノートを活用し、家族と事前に話し合う

エンディングノートは、終末期や死後に必要な情報を家族に伝えるための大切なツールです。財産、葬儀の希望、連絡先などを記しておくことで、残された家族は手続きをスムーズに進められます。ノートの存在と保管場所を共有すると共に、作成を機に終末期の希望について家族と話し合っておくことが重要です。

身近な方が孤独死された場合、遺品整理は心身ともに大きな負担となります。遺品整理の相談所では、孤独死後の遺品整理に特化した業者をご紹介しています。専門の業者に相談することで、手続きや精神的な負担を軽減できます。まずは一度、お気軽にご相談ください。

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします

まとめ:孤独死が起きたときも一人で抱え込まず専門業者のサポートを受けることが大切

孤独死後の手続きや遺品整理は、遺族にとって大きな負担です。特に、発見が遅れた現場の清掃は困難を極めるでしょう。一人で悩まず、遺品整理や特殊清掃の専門業者のサポートが大切です。

専門業者は、適切な知識と経験で、遺品整理から原状回復、供養までを丁寧に支援します。精神的な負担を軽減し、故人を偲ぶ時間を大切にするために、専門家のサポートを検討しましょう。

遺品整理の相談所では、実績豊富な業者が加盟し、業界トップクラスの安価な料金でサービスを提供しています。お困りの際は、ぜひお問い合わせください。

業者選びにお困りの方には、あなたの気持ちに寄り添った

スタッフが無料で相談・サポートいたします